1904年,英国物理学家约翰・安布罗斯・弗莱明(John Ambrose Fleming)利用“爱迪生效应”发明了世界上第一只电子管——电子二极管,标志着人类进入电子时代。1906年,美国发明家李・德福雷斯特(Lee de Forest)在二极管的基础上增加了一个栅极,发明了电子三极管,这一发明使得电子管能够实现信号放大功能,极大地推动了无线电技术的发展,让收音机得以走进千家万户,成为人们获取信息、娱乐消遣的重要工具。

随着电子管技术的不断发展,它在电视机领域也发挥了重要作用。1925年,英国发明家约翰・洛吉・贝尔德(John Logie Baird)成功制造出第一台实用的机械电视系统,该系统中就使用了电子管来放大和处理信号。此后,电子管在电视机中的应用不断改进和完善,使得电视机的图像质量和稳定性得到了显著提高。到了20世纪50年代,电子管电视机已经成为家庭娱乐的重要设备。

1946年,世界上第一台电子数字积分计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)在美国宾夕法尼亚大学诞生,它使用了约18000个电子管,重达30吨,占地170平方米。尽管ENIAC体积庞大、耗电量巨大,但它的出现标志着人类计算能力的一次重大飞跃,开启了计算机时代的大门。在随后的几年里,电子管计算机得到了进一步发展,运算速度和存储容量都有了一定程度的提高。

然而,电子管在使用过程中也暴露出了诸多缺点。首先,电子管体积大、重量重,这使得电子设备的体积和重量难以减小,不利于设备的便携性和小型化发展。再者,电子管工作时会产生大量热量,需要复杂的散热系统来保证其正常运行,这不仅增加了设备的成本和复杂性,还降低了设备的可靠性。此外,电子管的寿命相对较短,容易损坏,需要经常更换,这也增加了设备的维护成本和使用不便性。

这些缺点逐渐成为电子设备进一步发展的制约因素,随着科技的不断进步和人们对电子设备性能要求的不断提高,寻找一种能够替代电子管的新型电子元件成为了电子技术领域的迫切需求,晶体管技术应运而生。

▏晶体管的诞生

1945年,二战刚刚结束,科技领域百废待兴,同时也充满了新的机遇和挑战。电子管的种种弊端让科学家们迫切渴望找到一种全新的技术来替代它。在这个背景下,美国电话电报公司(AT&T)旗下的贝尔实验室率先展开了对新型电子元件的探索,成立了专门的“半导体小组”。

威廉・肖克利(William Shockley)担任了这个小组的组长。肖克利是一位杰出的理论物理学家,在固态物理领域有着深厚的造诣和卓越的见解。他于1910年出生于伦敦,父母是美国人,后在加州帕洛阿尔托长大,在加州理工学院获得物理学学位,师从著名学者莱纳斯・鲍林(Linus Pauling),之后又在麻省理工学院完成了关于电子能带结构的博士学位,正式踏入新兴的固态物理领域。1936年,肖克利加入贝尔电话实验室,早期参与了电子倍增管和氧化铜半导体等项目的研究,在20世纪30年代末就开始构想替代真空管的固态器件,为后来晶体管技术的发展奠定了思想基础。

小组的另外两位核心成员分别是约翰・巴丁(John Bardeen)和沃尔特・布拉顿(Walter Brattain)。约翰・巴丁同样是一位理论物理学家,他思维严谨,对量子力学等理论有着深入的研究,其扎实的理论知识为晶体管的发明提供了重要的理论支撑。沃尔特・布拉顿则是一位经验丰富的实验物理学家,他擅长设计和进行各种复杂的实验,具备出色的实验操作技能和敏锐的观察力,能够将理论设想转化为实际的实验成果。

这个小组的目标十分明确,就是深入探索半导体材料的潜在应用,致力于制造出能够替代真空管的固态放大器。在当时,半导体材料虽然已经引起了一些科学家的关注,但对其特性和应用的研究还处于初级阶段,许多理论和实验都有待进一步探索和验证。

在研究初期,肖克利提出了基于金属-半导体结构的设想,他认为这种结构或许能够实现信号的放大,从而达到替代真空管的目的。于是,小组以此为方向,展开了大量的实验。他们不断尝试不同的金属和半导体材料组合,调整实验条件,试图找到最佳的方案。然而,事情并没有按照他们预期的方向发展,多次的实验均以失败告终。每一次的失败都给他们带来沉重的打击,但他们并没有因此而气馁,反而更加坚定了攻克难题的决心。

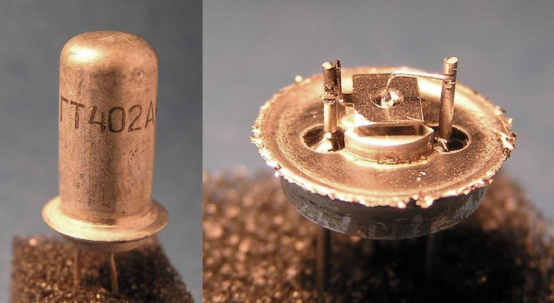

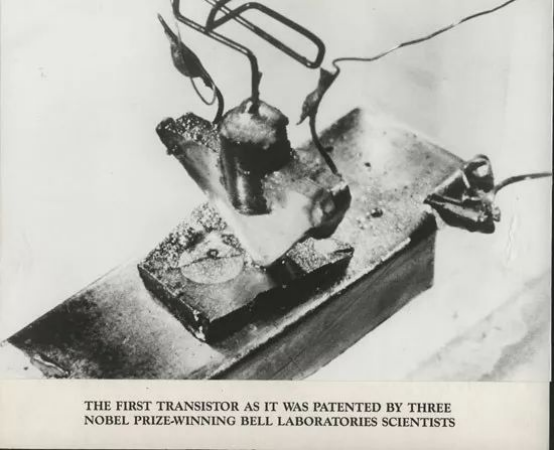

1947年12月,对于“半导体小组”来说,是一个具有里程碑意义的时刻。经过无数次的尝试和改进,他们终于成功发明了点接触式晶体管。这种晶体管的结构虽然相对简单,但却蕴含着巨大的创新。它是围绕一块拇指大小的n型锗板构建的,这块锗板经过特殊处理后,产生了一个非常薄的p型表面层。电接地电极连接到锗板的底部,形成晶体管的基极;接触表面的两条金箔又形成了两个电极,分别称为发射极和集电极。1956年1月,肖克利、巴丁和布拉顿因为晶体管的发明,被授予诺贝尔物理学奖。

▏晶体管的持续创新

1950年,德州仪器公司的戈登・蒂尔(Gordon Teal)和摩根・斯帕克斯(Morgan Sparks)经过不懈努力,成功制作出锗基NPN结式晶体管。他们在制作过程中,克服了诸多技术难题,对材料的纯度、晶体的生长工艺、杂质的掺杂浓度等方面进行了精细的控制,确保了结型晶体管的性能和质量。

1952年,肖克利在点接触式晶体管和结式晶体管的基础上,提出了结型场效应晶体管(JFET)的概念,并于1953年成功制造出第一个结型场效应晶体管。结型场效应晶体管与之前的晶体管不同,它是一种电压控制型器件,通过改变栅极电压来控制沟道中的电流大小。其工作原理基于电场对半导体中载流子的调控作用,当在栅极和源极之间施加一定的电压时,会在半导体中形成一个耗尽层,从而改变沟道的导电性能,实现对电流的控制。结型场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、功耗小等优点,在一些对信号处理要求较高的领域,如音频放大器、射频放大器等得到了广泛应用。它的出现,丰富了晶体管的类型,为电子电路的设计提供了更多的选择,推动了电子技术在模拟信号处理领域的发展。

1954年,德州仪器公司的戈登・蒂尔和摩根・斯帕克斯又研制出世界上第一个硅晶体管。硅晶体管以硅为主要材料,相比于之前广泛使用的锗晶体管,具有资源丰富、成本低廉、便于大规模生产、耐高温性能和稳定性更好等优势,能够在更恶劣的环境下工作,可靠性更高。这些优点使得硅晶体管逐渐取代锗晶体管,成为了晶体管的主流产品,广泛应用于各种电子设备中,从收音机、电视机到计算机、通信设备等,几乎涵盖了所有电子领域。硅晶体管的出现,不仅降低了电子设备的生产成本,提高了设备的性能和可靠性,也为半导体产业的大规模发展奠定了坚实的基础。

▏晶体管推动人类文明

一、电子设备小型化

1954年,世界上第一款民用晶体管收音机Regency TR-1诞生,它的体积仅为12.7×7.6×2.5厘米,重量约为165克,如同一个小巧的盒子,方便人们随身携带。这款收音机的出现,彻底改变了人们收听广播的方式,人们不再局限于固定的场所收听广播,无论是在户外散步、旅行还是在工作间隙,都能随时随地享受广播带来的乐趣。晶体管收音机的普及,使得广播成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,极大地丰富了人们的精神文化生活。

在通信领域,晶体管的应用使得电话交换机的体积大幅减小,性能得到显著提升。传统的电子管电话交换机体积庞大,占据了大量的空间,且维护成本高昂。而晶体管电话交换机的出现,使得电话交换系统更加紧凑、高效,能够处理更多的通话线路,提高了通信的效率和可靠性。这一变革推动了电话通信的普及,让更多的人能够享受到便捷的通信服务,促进了人与人之间的沟通和交流。

在计算机领域,晶体管的应用同样带来了巨大的变革。1956年,美国贝尔实验室完成了第一台晶体管计算机的研制,这标志着计算机进入了第二代发展阶段。与第一代电子管计算机相比,晶体管计算机体积更小、重量更轻、运算速度更快、可靠性更高。例如,IBM 7090晶体管计算机的体积比之前的电子管计算机缩小了数倍,运算速度却提高了近10倍。晶体管计算机的出现,使得计算机的应用范围得到了进一步扩大,从科学计算领域逐渐拓展到商业、教育、军事等多个领域,为这些领域的发展提供了强大的技术支持。

二、集成电路与微处理器的诞生

晶体管的发明不仅实现了电子设备的小型化,更为集成电路和微处理器的诞生奠定了坚实的基础。随着科技的不断进步,人们对电子设备的性能要求越来越高,希望能够在更小的空间内集成更多的功能。在这样的背景下,集成电路应运而生。

1958年,德州仪器公司的杰克・基尔比(Jack Kilby)发明了世界上第一块集成电路。他将多个晶体管、电阻、电容等电子元件集成在一块锗片上,通过巧妙的电路设计,实现了特定的电子功能。这一发明开创了微电子技术的新纪元。集成电路的出现,使得电子设备的集成度大幅提高,体积进一步缩小,性能得到了质的飞跃。它将原本需要占据大量空间的多个分立元件集成在一块小小的硅片上,不仅减少了电子设备的体积和重量,还降低了成本,提高了可靠性和稳定性。

1971年,英特尔公司推出了世界上第一个微处理器4004,这是集成电路技术发展的又一个重要里程碑。微处理器将计算机的运算器、控制器等核心部件集成在一块芯片上,具有强大的计算能力和控制能力。它的出现,标志着个人计算机时代的正式开启,使得计算机从大型、昂贵的专业设备逐渐走进了普通家庭和办公室,成为人们工作、学习和生活中不可或缺的工具。随着微处理器技术的不断发展,其性能不断提升,价格不断降低,推动了个人计算机的普及和发展。从最初的简单文字处理和数据计算,到如今的多媒体娱乐、互联网应用、人工智能等复杂领域,微处理器的应用范围越来越广泛,深刻地改变了人们的生活方式和工作方式。

集成电路和微处理器的出现,彻底改变了电子设备的面貌,推动了信息技术的飞速发展。它们为计算机、通信、消费电子等领域的创新提供了强大的技术支撑,使得这些领域的产品不断更新换代,功能越来越强大,性能越来越优越。如今,集成电路和微处理器已经广泛应用于各种电子设备中,从智能手机、平板电脑、智能手表等便携式设备,到服务器、超级计算机等大型设备,都离不开它们的支持。它们的发展,不仅带动了整个电子产业的繁荣,也对全球经济、文化、教育等各个领域产生了深远的影响,成为推动现代社会进步的重要力量。

三、通讯设备变革

晶体管在通信领域的应用极为广泛,它的出现使得无线通信设备发生了翻天覆地的变化,为现代通信技术的发展奠定了坚实的基础。在无线通信设备中,晶体管发挥着关键作用,它被广泛应用于射频功率放大器、射频前端模块等关键部件中。在射频功率放大器中,晶体管负责放大信号以供发射,使得信号能够传输到更远的距离;在射频前端模块中,晶体管用于信号的接收和发送,包括低噪声放大器(LNA)和功率放大器,它能够提高信号的接收灵敏度,增强信号的发射功率,确保信号的稳定传输。

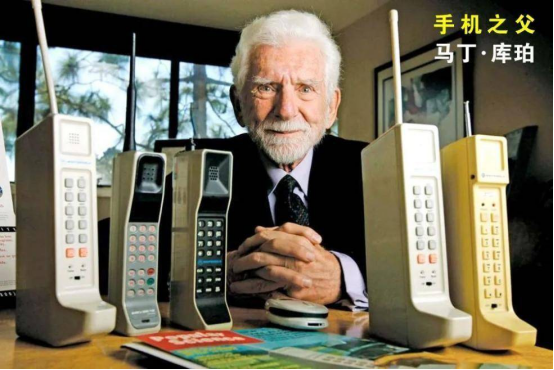

随着晶体管技术的不断进步,移动电话、卫星通信等技术得以迅速发展。20世纪70年代,摩托罗拉公司的工程师马丁・库珀(Martin Cooper)发明了世界上第一部移动电话,这款手机的诞生标志着移动通信时代的到来。早期的移动电话体积庞大、重量较重,携带不便,但随着晶体管技术的不断发展,移动电话的体积越来越小,重量越来越轻,功能越来越强大。如今,智能手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分,它集通信、娱乐、办公、支付等多种功能于一体,极大地改变了人们的生活方式。人们可以通过智能手机随时随地与他人进行沟通交流,获取各种信息,享受便捷的生活服务。

四、医疗与军事领域的应用

在医疗成像设备中,如X射线机、CT扫描仪、核磁共振成像(MRI)设备等,晶体管也发挥着不可或缺的作用。这些设备利用晶体管来控制和处理电子信号,实现对人体内部结构的精确成像。以CT扫描仪为例,它通过发射X射线穿透人体,然后利用探测器接收穿过人体后的X射线信号,并将其转换为电信号。这些电信号经过晶体管组成的放大电路和处理电路进行放大、滤波、数字化等处理后,最终形成人体内部结构的断层图像。晶体管的高性能和可靠性,确保了医疗成像设备能够提供清晰、准确的图像,帮助医生更准确地诊断疾病,制定合理的治疗方案,提高了医疗诊断的准确性和效率。

在军事领域,晶体管的应用同样具有重要意义,它极大地提高了武器系统的精确度和可靠性,为现代战争的指挥、控制和通信系统提供了强大的技术支持。在导弹制导系统中,晶体管被广泛应用于信号处理和控制电路中。导弹在飞行过程中,需要不断接收来自各种传感器的信号,如加速度传感器、陀螺仪、卫星导航信号等,这些信号经过晶体管组成的电路进行处理和分析后,能够精确计算出导弹的位置、速度和姿态等信息,并根据预设的目标信息调整导弹的飞行轨迹,确保导弹能够准确命中目标。晶体管的高速运算能力和高可靠性,使得导弹制导系统能够快速、准确地处理大量的信息,提高了导弹的命中精度和作战效能。

(图片源自网络)

作者 | 几维鸟

毕业于新西兰林肯大学。对大众科普知识拥有浓厚兴趣,曾在多个科普期刊上发表过科普文章。关注事实,积极探索前沿科技。

初审 | 陈嘉琦、李书豪

复审 | 魏星华

终审 | 韩永林

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国