张玺1897年2月11日出生于河北省平乡县的一个普通的农民家庭。1921年,他以优秀的学习成绩获得公费留学法国的机会,并于1927年获得硕士学位,之后继续在法国里昂大学动物研究室从事软体动物的研究,1931年获得博士学位。1932年1月,35岁的张玺回国,受聘于国立北平动物研究所,从事海洋生物的研究工作,同时在北平中法大学生物系任教。

1935年,张玺教授任团长,带领“胶州湾海产动物采集团”,对胶州湾及其附近海域的各类海产动物和海洋环境进行全面系统地调查。这次调查持续了两年时间,共进行了四次海上和沿岸的信息采集,他发表了采集报告,撰写了100多万字关于软体动物、甲壳类动物、原索动物的研究论文。

张玺(左三)

张玺教授与天津还有一段不解之缘天津是沿海城市,防波堤的修建是重要的工作之一,防波堤的稳固直接关系到周边人民群众的生命和财产安全。1953年,天津塘沽新港的建设者找到了张玺,原来海防防波堤上生长的一种叫海笋的贝类动物成灾,海笋将防波堤上的石头凿出了很多小洞穴,威胁了海港的安全。张玺听后非常着急,立刻进行了海笋研究,几年后,终于搞清了海笋的分布和习性。他们提出建议:防波堤不要用石灰石,因为海笋就喜欢这种石头。这样简单的原理,是张玺教授和他的团队日复一日的查找资料、进行试验才得出的结论。

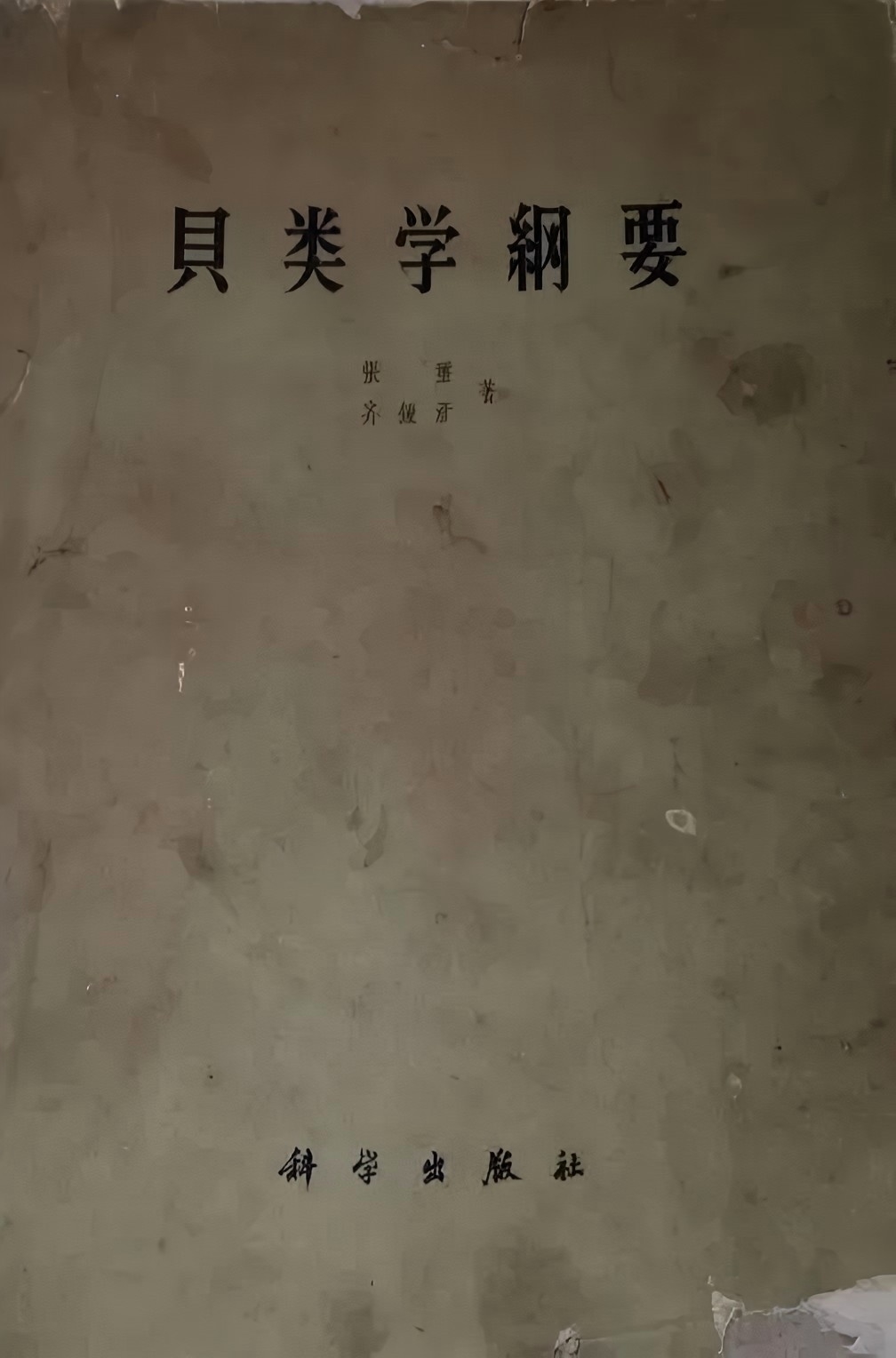

20世纪60年代初,他领导开展的“南海珍珠贝养殖与育珠”研究,被列为南海海洋生物重点项目之一。这些研究为当今大范围的海洋贝类养殖提供了极为重要的科学依据,贝类学研究也成为张玺在海洋生物研究领域最为人所称道的一项。他在山东大学讲授贝类学期间,还亲自编写教材和讲义,撰写了《贝壳类学纲要》,这一教材后来成为重要的教学和科研资料。张玺教授亲自撰写或与他人合作完成的论著达200余万字,领域涉及中国沿海各类无脊椎动物的分布和开发利用情况,可谓是硕果累累,异彩纷呈。

张玺教授的一生,是心系海洋的一生,为了在青岛的海洋研究,与在北京的家人长期分居,每年只有几天的时间与家人度过,更多的时间都是在从事科研、培养学生中度过的。用“桃李满天下”形容他一点也不夸张,著名的进化生物学专家张昀教授、中国海洋底栖生物生态学奠基人和甲壳动物学开拓者刘瑞玉院士,都是张玺教授的学生,他虽已辞世几十载,科研影响力却从未减弱。他留给我们海洋学科的研究成果一直在被学生们学习,留给我们的敢为人先的科学研究精神也影响着一代又一代年轻学者。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国