新冠疫情之后,许多人第一次认真思考,我们与动物的关系,究竟亲近到什么程度?蝙蝠、穿山甲、野鸟、猪、牛,这些动物在我们口中的名字,开始成为疾病新闻的关键词。

其实,这并不只是当代才有的现象。2025年7月,一项重磅研究首次绘制出人类感染史的宏大图谱,揭示了人类祖先最早可能在6500年前,就已经因与动物接触而染上传染病。这一发现打破了“人畜共患病是现代社会的副产品”这一误解,指出疾病跨物种传播的历史,比我们想象的还要久远得多。

6500年前动物就传染人疾病了(图片来源:作者使用AI生成)

古DNA如何揭示病原体的前世今生

在没有显微镜、疫苗和细菌学的时代,疾病在人类历史中悄然肆虐,留下的只有模糊的传说与无法命名的死亡。然而,21世纪的科技使我们第一次能够直面远古的致病微生物——通过古代DNA的高通量测序,科学家得以将微生物的遗传物质从数千年前的人类遗骸中提取出来,追溯那些早已失传的疾病起源。

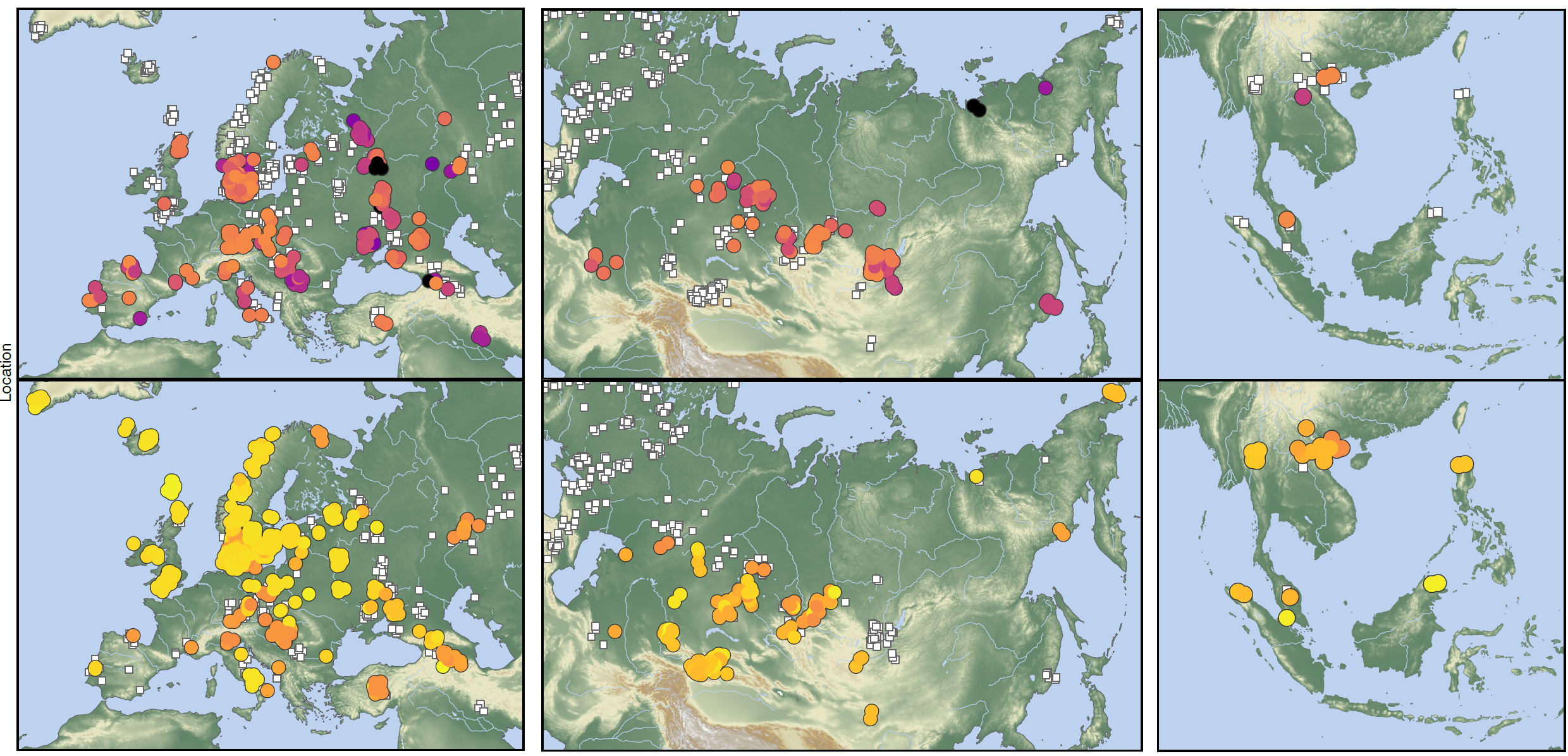

这项发表于《自然》(Nature)的研究,由哥本哈根大学古环境基因组中心牵头,整合了来自欧洲和亚洲1313具人类遗骸的DNA数据,时间跨度超过37000年。研究团队聚焦于牙齿和骨骼中的微生物DNA,因为这些组织最可能保存当年感染过的病原体遗痕。

研究样本的时空分布及遗址背景(图片来源:参考文献[1])

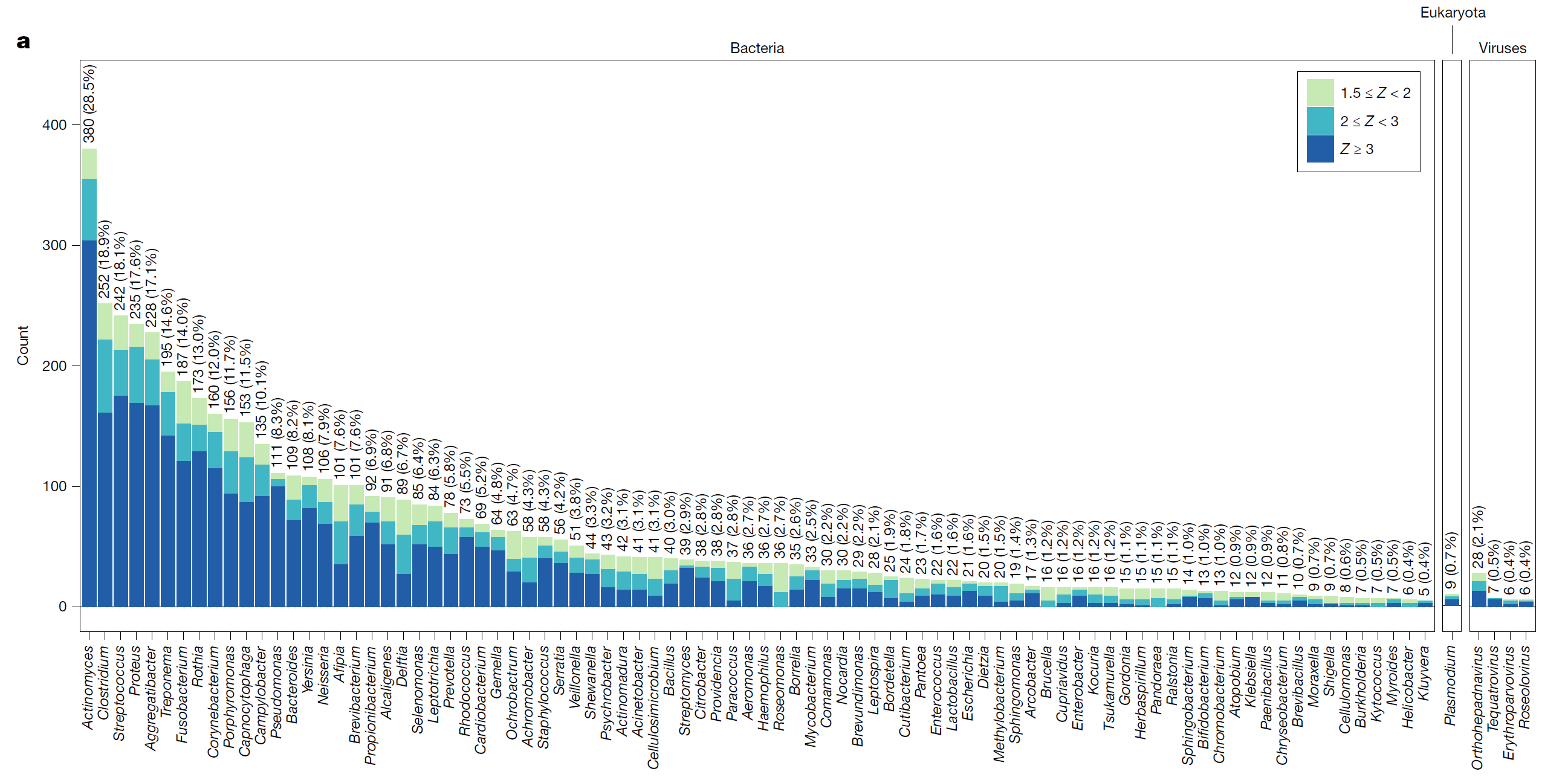

通过先进的宏基因组筛查流程与微生物DNA损伤图谱比对,研究者从样本中共鉴定出5486个古微生物,涵盖492种病原体相关物种。其中,3384例可归为214种已知的人类致病菌,包括白喉杆菌(Corynebacterium diphtheriae)、鼠疫耶尔森菌(Yersinia pestis)、疟原虫(Plasmodium属)、麻风分枝杆菌(Mycobacterium leprae)等。其中一例最为古老的记录,出现在约11300年前的中石器时代遗骸中,携带着白喉的遗传痕迹,令人震撼。

古代微生物DNA的概览与特征(图片来源:参考文献[1])

尤其引人注目的是,研究发现最早明确的人畜共患病记录来自6500年前的丹麦,一名狩猎采集者的遗骸中发现了肠耶尔森菌(Yersinia enterocolitica),这是一种常见于猪、鹿、牛等动物体内的病原体,可通过食用未煮熟的肉传播给人类,引发腹泻、发热等症状。这意味着,哪怕在农业尚未完全普及的时代,人类就已经通过环境或食物链与动物病原体发生了密切接触。

值得强调的是,研究团队并非仅仅依赖检出某个病原体片段,而是通过多重策略验证其真实性,包括DNA损伤模式比对、等位基因多样性分析、与现代数据库中参考菌株的基因相似性评估等。以鼠疫为例,团队不仅检测到了42例相关个体,还重建了其中部分古菌株的完整基因组,厘清了其传播路线与致病能力演化的过程。

农业与迁徙如何点燃史前疫情的导火索?

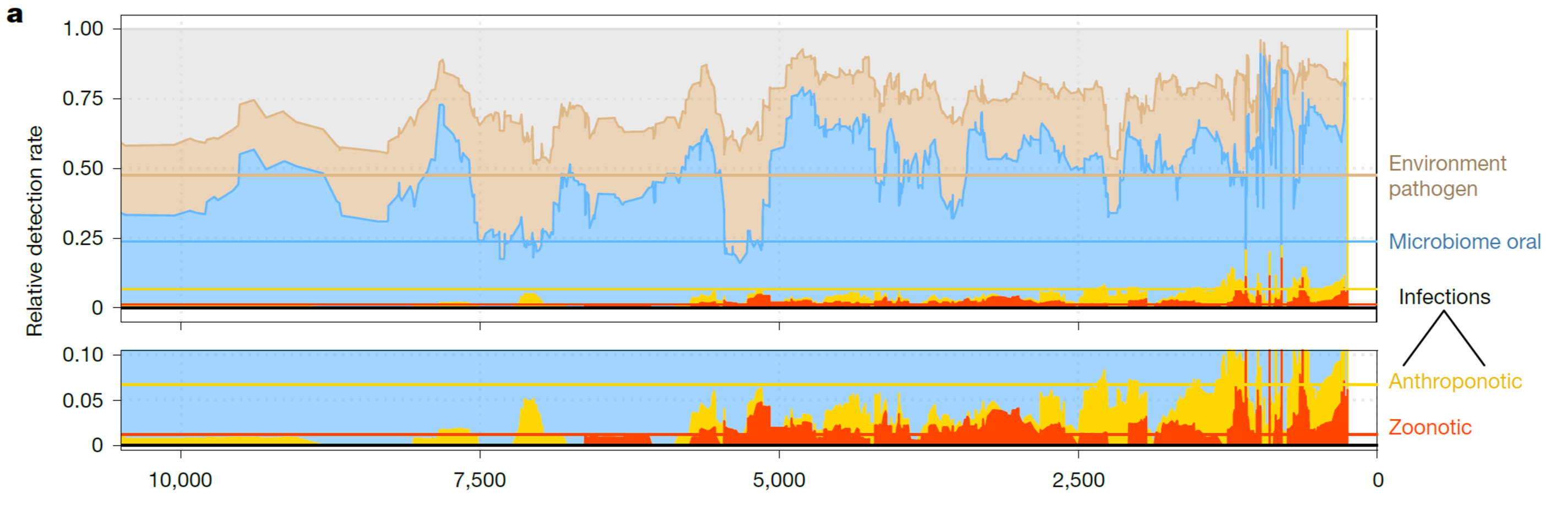

疾病并非凭空而生,它的传播往往依赖特定的社会、生态环境。从本次研究结果来看,大约在6500年前,随着农业的扩展与动物驯化的兴起,人类社会无意间为病原体打开了“跨界传播”的大门,也正是在这个时间点,检测到的人畜共患病数量显著上升,进入一个被称作“第一次流行病转型”的阶段。

不同古代微生物类别的相对检出率时间线(图片来源:参考文献[1])

在这一时期,人类从游猎采集逐步转向定居农业,大规模种植谷物、饲养牲畜,人口密度显著上升。圈养的牛、羊、猪和狗不仅成为粮食和劳力来源,也逐渐演化为病原体的中间宿主“跳板”。与动物共享居所、粪污处理不当、水源污染等问题,为微生物跨物种传播提供了极其理想的环境。

研究显示,在距今约5000年前,检测到的共患病数量出现一个明显峰值,与农业社会全面定型时间高度一致。例如,鼠疫耶尔森菌(Yersinia pestis)早期毒株就在这一时期首次大范围出现在欧亚大陆,从俄罗斯西部、亚洲中部到西伯利亚的贝加尔湖区域,广泛存在于多个个体中,提示这并非偶发事件,而可能是具有一定人际传播能力的地方性流行病。

更重要的是,伴随着人类社会结构的重组,一场跨大陆的人群迁徙潮也在这时悄然展开。约4800年前起,来自欧亚草原地带(Pontic Steppe)的牧民群体向欧洲西部大规模迁移,这些人群以游牧放牧为生,与家畜接触频繁,被认为在基因层面上携带了对多种病原体的适应性。而他们的迁入,很可能将部分病原体带入此前相对封闭的农耕部落中,形成了人群基因重组与疾病传播的双重波动。

丹麦哥本哈根大学的Eske Willerslev教授所指出:“我们早已怀疑农业革命打开了疾病传播的新纪元,如今古代DNA的数据首次提供了直接证据。”这一点在麻风病(Mycobacterium leprae)的传播上表现得尤为典型。研究发现,欧洲中世纪麻风流行之前,其早期毒株已在维京时代的斯堪的纳维亚人群中出现,而与其同时期的红松鼠皮毛贸易活动被认为可能构成了跨物种传播的媒介。

除了麻风和鼠疫之外,研究还首次通过DNA手段检测到疟疾原虫(Plasmodium vivax)、钩端螺旋体(Leptospira interrogans)、白喉杆菌(C. diphtheriae)等古病原体的广泛分布。这些致病菌既有通过水源传播的,也有依赖体虱传播的,还有的则依赖血液媒介如蚊虫。尽管其中许多仍未形成大规模流行,但其存在本身就表明,病原体已经深度嵌入人类的生活网络。

更令人警醒的是,这些病原体的历史并不总是“古老而消失”的。有些如疟疾、麻风、鼠疫至今仍在全球部分地区存在;有些如白喉在20世纪前仍是儿童致死率极高的疾病。这表明,疾病不仅是人类历史的“背景音”,在某些历史转折点,它们甚至可能扮演主导力量——削弱一个族群的健康基础,制造人口真空,从而让另一个族群趁虚而入。

因此,从宏观上看,农业与迁徙不仅改变了人类的社会形态,也塑造了疾病传播的路径图。从某种意义上说,农业文明的兴起是一场双刃剑,它孕育了稳定的定居生活,也释放了潜藏在动物体内的病原“潘多拉魔盒”。

总结

我们习惯将疾病视为现代社会的问题,却忘了它们早在人类尚未定居前就已潜伏在我们身边。这项对1300多具古人类遗骸的DNA研究,让我们第一次看到人畜共患病的起点不是现代养殖场,而是史前的田野与畜圈。农业、畜牧、迁徙——这些推动文明发展的力量,也悄然重塑了病原体的传播网络。我们在远古的骨骼中读到的不只是死亡的痕迹,更是一段人类与微生物共演进的历史。理解过去疾病如何诞生与扩散,或许正是我们更好应对未来流行病风险的关键一步。

参考文献:

[1] Sikora, Martin, et al. "The spatiotemporal distribution of human pathogens in ancient Eurasia." Nature (2025): 1-9.

[2] Lewis Jr, Cecil M., et al. "Ancient pathogens provide a window into health and well-being." Proceedings of the National Academy of Sciences 120.4 (2023): e2209476119.

[3] Rascovan, Nicolás, et al. "Emergence and spread of basal lineages of Yersinia pestis during the Neolithic decline." Cell 176.1 (2019): 295-305.

作者丨Denovo科普团队(张玮杰 中国科学院大学博士)

审核丨黄乘明 中国科学院动物研究所研究员 中国野生动物保护协会理事

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国