在化学世界里,有些规则就像牛顿的万有引力一样根深蒂固。对于金属有机化学来说,所谓的“18电子规则”便是其中之一。这条源于1921年的经验法则指出,多数过渡金属在配位化合物中最稳定的状态,是其外围轨道恰好被18个价电子填满——不多不少,刚刚好18个。正是这一简单而强大的规则,构成了现代配位化学、催化科学乃至材料设计的理论基石。

铁夹心分子(ferrocene)是这条规则的经典范例。自1951年被首次合成以来,它因其超乎寻常的稳定性和对称结构,掀起了配位化学的革命浪潮,并最终促成了1973年诺贝尔化学奖的颁发。在过去的七十多年里,化学家们始终以“18电子”为设计分子的黄金准则,从不敢越雷池一步。

1973年诺贝尔化学奖获得者英国化学家杰弗里·威尔金森(图片来源:Wikipedia)

然而,2025年7月,一项由冲绳科学技术大学院大学(OIST)牵头的研究,在顶级期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。他们首次合成出一种稳定的20电子铁夹心分子衍生物,不仅挑战了教科书上的核心原则,还为催化、储能等领域带来全新的分子设计思路。

百年规则为何“不可破”?

要理解“20电子铁夹心分子”的震撼,就必须先理解它挑战的对象——18电子规则。该规则由美国化学家G.N. Lewis 和I. Langmuir于上世纪初提出,并在20世纪中叶被广泛接受和应用。它的核心观点是:对于大多数过渡金属配合物而言,若其价层s、p、d轨道共18个电子被填满时,化合物通常最稳定。

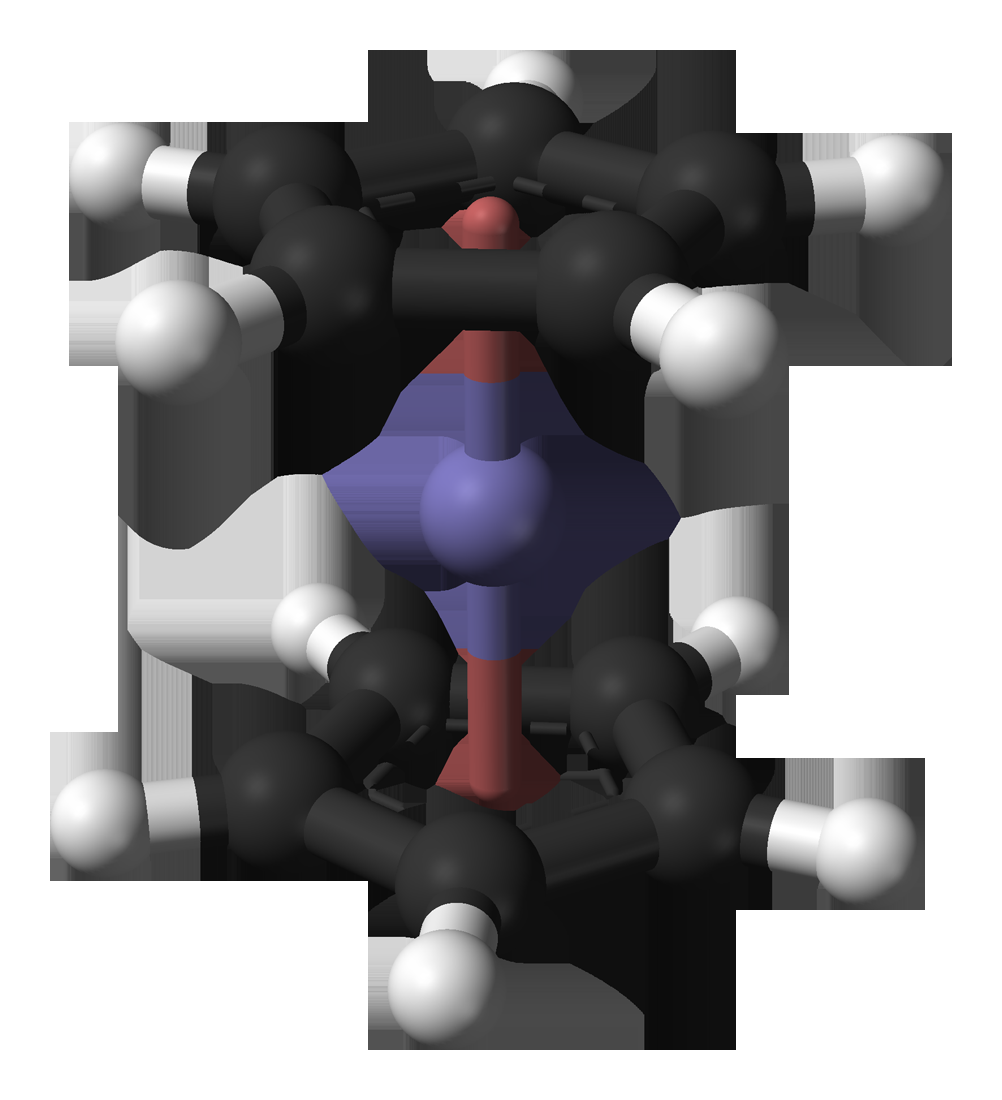

这种稳定结构的最典型代表,就是铁夹心分子。铁夹心分子是一种“夹心”结构的金属有机分子:一个铁原子夹在两个五元环(环戊二烯阴离子,Cp⁻)之间,每个Cp⁻提供6个π电子,加上铁自身的8个价电子,正好是18个。这个结构既对称又稳定,几乎不与多数小分子如CO、N₂等发生反应,在电化学上也呈现出非常可逆的电子氧化还原过程,因此在催化、电池、电极修饰等领域广泛应用。

铁夹心分子(ferrocene)(图片来源:Wikipedia)

但在18电子规则之外,是否还可能存在更加富电子的稳定态?理论上,若再引入一个如吡啶的配体,铁的价电子数将上升到20个。这意味着将会占据高能的反键轨道,从而破坏金属与配体之间的稳定键合,导致分子解体或自发反应。因此,20电子结构一直被认为是理论上的禁区,特别是对于像铁夹心分子这样本已饱和的结构而言,这种超价状态的存在被普遍视为不可能。

尽管也有极少数“非典型”情况,如磁性较强的镍络合物可形成20电子结构,但那是因为其配体配位方式、轨道能级分布与铁夹心分子完全不同,不能类比。而对铁夹心分子这样一个经典、稳定、无磁性的18电子系统而言,其“坐实”18电子规则的地位从未被动摇过。

正因如此,当日本冲绳科学技术大学团队宣布他们不仅合成了20电子的铁夹心分子衍生物,而且该化合物在室温下还能稳定存在一年以上时,这一发现才引起了广泛关注,不仅挑战了规则本身,也挑战了我们对金属有机稳定性本质的认识。

如何实现“不可能”?从设计配体到稳定结构

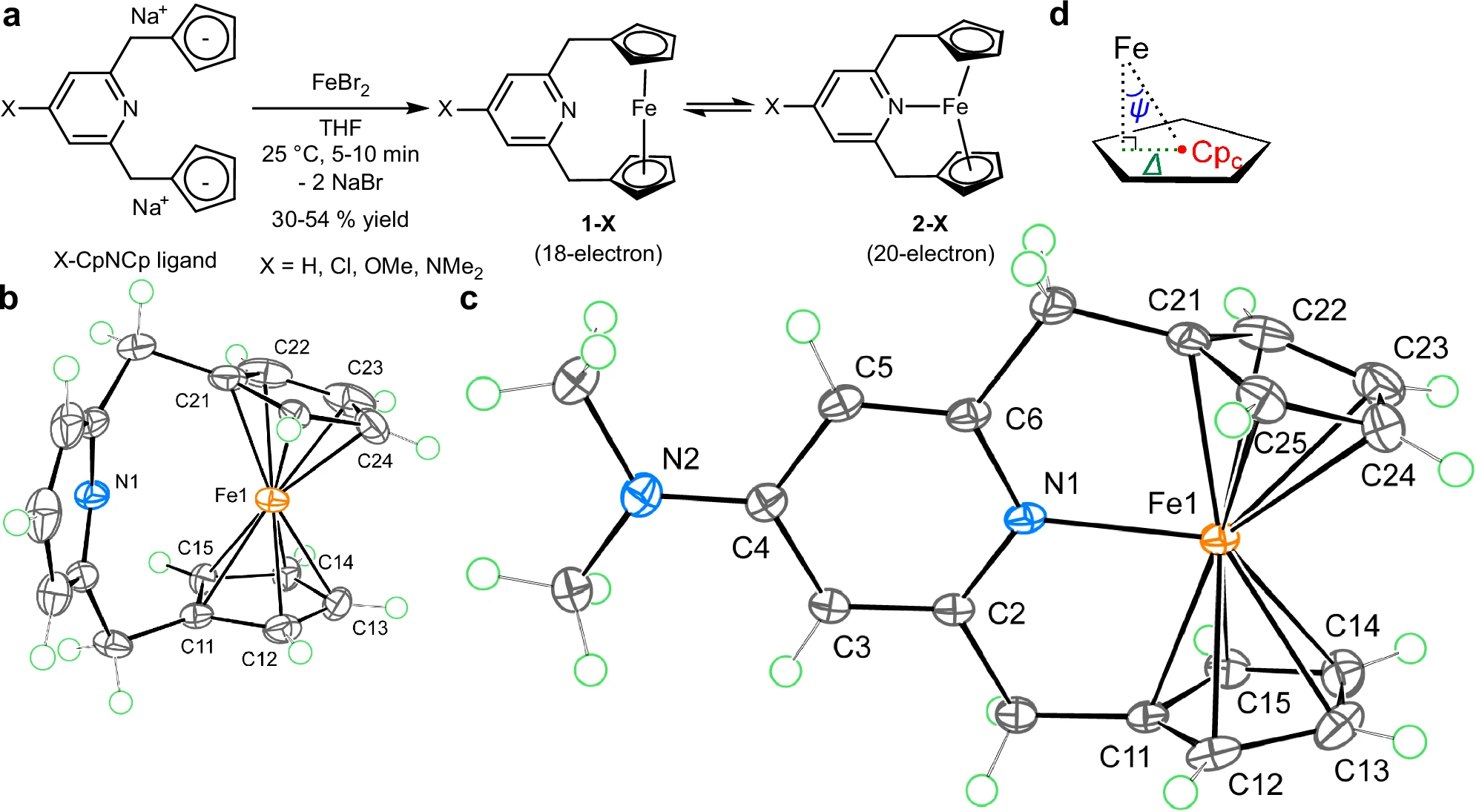

面对20电子结构不可能稳定的共识,日本冲绳科学技术大学(OIST)的有机金属化学团队采取了不同的策略,他们没有强行给铁夹心分子塞入额外配体,而是巧妙地设计了一种“自带配体”的新型环戊二烯类配体,命名为 X-CpNCp。这是一种分子内部含有吡啶基团的双环戊二烯结构,其中“X”代表不同取代基(如–NMe₂、–OMe等),可以调控配体的路易斯碱性。

“自带配体”的新型环戊二烯类配体(图片来源:参考文献[1])

这种配体设计的关键在于,它可以让铁夹心分子在保持“夹心结构”的同时,形成一个可逆的Fe–N配位键。当吡啶基团内的氮原子与铁原子形成弱配位时,就相当于给铁原子“多塞”了两个电子,变成一个20电子系统。如果这种配位够稳定、但又不至于引发电子云的剧烈反排,它就可能“临时破例”地稳定存在。

研究人员使用多种谱学和晶体学技术验证了这一点。以最强碱性配体 NMe₂-CpNCp 为例,他们将其与FeBr₂在四氢呋喃(THF)中反应后,得到了目标产物 2-NMe₂。单晶X射线衍射结果显示,铁与氮之间的距离缩短至2.15 Å,这在铁(II)配合物中是相当显著的配位键迹象。同时,两个环戊二烯基团仍保持 η⁵ 方式的配位,也就是说这种夹心结构并未解体,而是被轻微“扭曲”。

更令人惊讶的是,这种20电子结构不仅在晶体中稳定,在溶液中也可以可逆存在。温度调控核磁共振(VT-NMR)和电子顺磁共振(EPR)结果显示,2-NMe₂ 可以在不同温度下与其18电子前体 1-NMe₂ 相互转化,形成动态平衡。这种可逆性也意味着,该结构并非一种“强行拼接”的不稳定态,而是一种“热力学容忍”的电子构型。

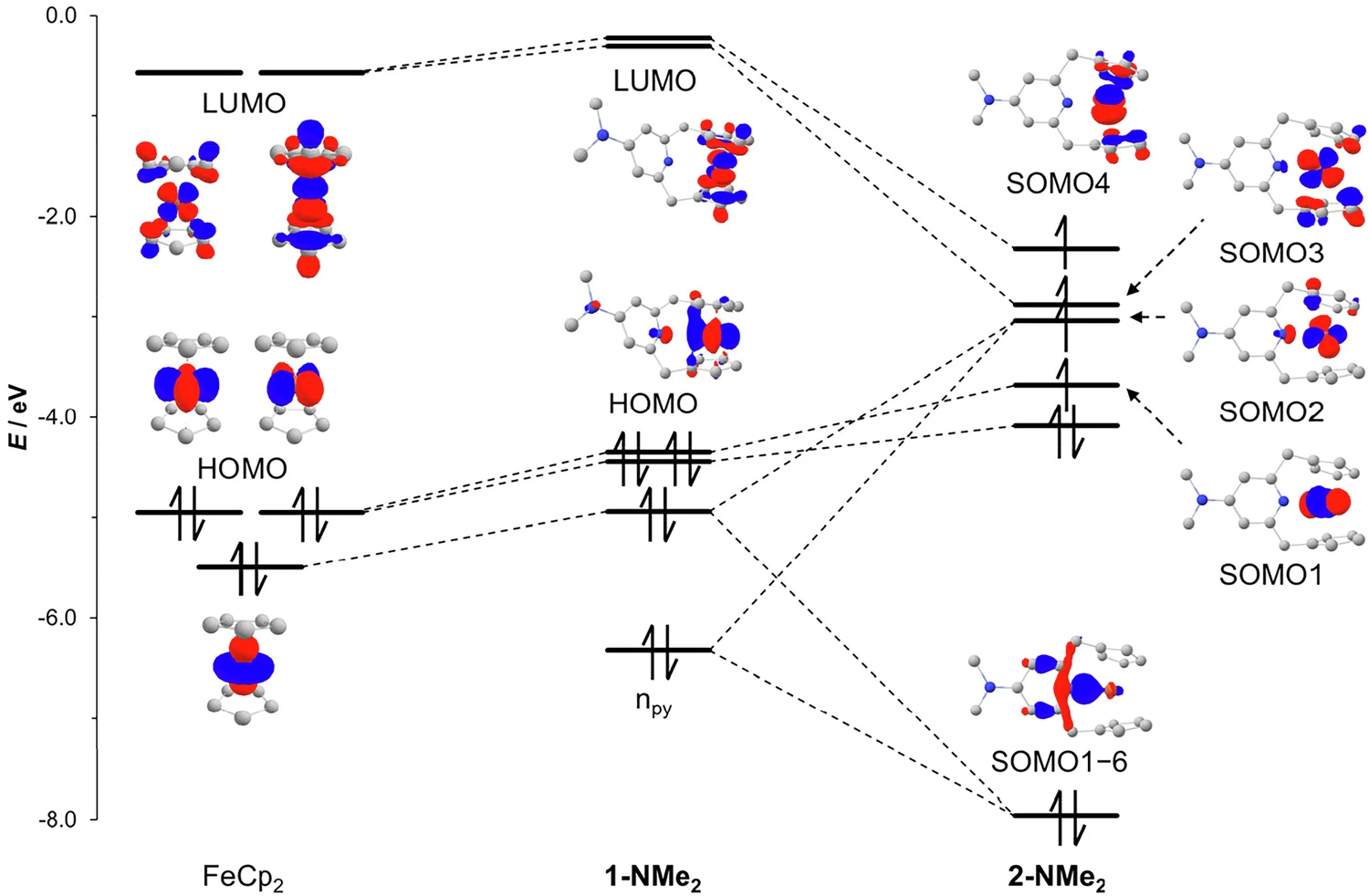

FeCp2、1-NMe2、2-NMe2的MO图比较(图片来源:参考文献[1])。

换句话说,这项研究不仅合成了一个稳定存在的20电子化合物,更打开了铁夹心分子化学在氧化还原调控、电子储能与催化反应中的全新可能性。它不是简单的多两个电子,而是通过配体结构、轨道工程和电子分布的综合优化,创造出一个打破规则的例外。

总结

化学世界的进步,往往来自对规则的突破。18电子规则曾是金属有机化学中的黄金准绳,引导人类设计出无数稳定分子与高效催化剂。而如今,OIST团队合成的20电子铁夹心分子衍生物,不仅撼动了这条规则的权威地位,也提醒我们,科学的铁律本质上只是经验的总结,而不是发展的终点。这项研究所展示的,不只是一个分子的奇迹,更是一个新的思维窗口——在精准配体设计与分子轨道调控的帮助下,我们或许可以解锁更多规则之外的化学空间,迈向更高效、更智能的分子工程时代。

参考文献:

[1] Takebayashi, Satoshi, et al. "From 18-to 20-electron ferrocene derivatives via ligand coordination." Nature Communications 16.1 (2025): 6124.

[2] Rasmussen, Seth C. "The 18-electron rule and electron counting in transition metal compounds: theory and application." ChemTexts 1.1 (2015): 10.

[3] Pauson, Peter L. "Ferrocene-how it all began." Journal of Organometallic Chemistry 637 (2001): 3-6.

[4] Mitchell, P. R., and R. V. Parish. "The eighteen electron rule." Journal of Chemical Education 46.12 (1969): 811.

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨刘键熙 福建师范大学副教授

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国