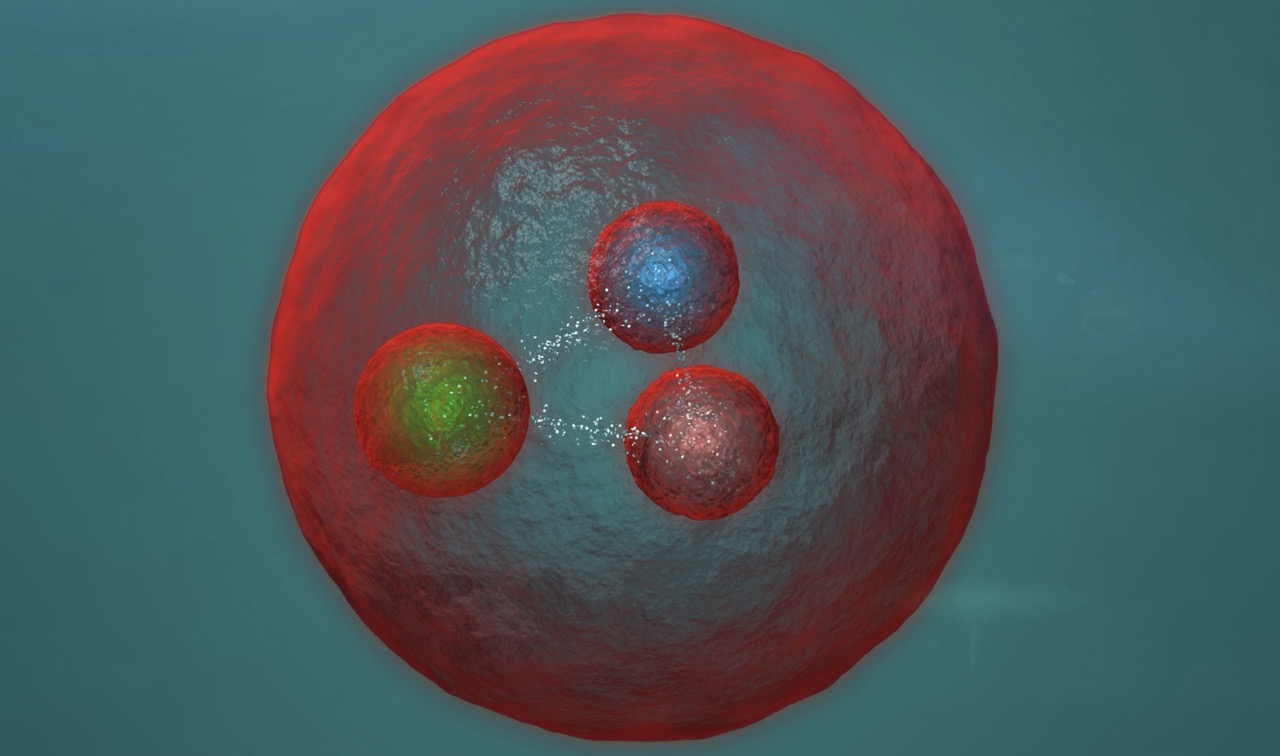

重子是指由三个夸克组成的复合粒子,比如质子和中子。像行星、恒星、气体等都是由重子物质构成的。图片来源:Daniel Dominguez, CERN

宇宙中有两类物质:一类是我们熟悉的普通物质,也叫重子物质,构成了我们所能看到和接触到的世界——包括行星、恒星、星际气体,乃至我们自身;另一类则是神秘的暗物质,它不发光、不反射光、也不吸收光,天文学家只能通过引力效应间接推测它的存在。

研究表明,暗物质大约占据了宇宙总质量的85%,而普通物质只占了15%。暗物质到底是什么,我们至今一无所知。可同样令人头疼的是,就连这15%的普通物质,我们也没有全部找到。当天文学家试图把宇宙中能观测到的一切都加起来时,结果却发现——约有一半的重子物质“不见了”。

这些“失踪的重子”究竟去了哪里?这个问题困扰了天文学家几十年。

重子是指由三个夸克组成的复合粒子,比如质子和中子。像行星、恒星、气体等都是由重子物质构成的。图片来源:Daniel Dominguez, CERN

今年六月,发表在《自然·天文》上的一项研究,终于让这个谜题有了答案。天文学家首次对宇宙网中普通物质的分布进行了详细测量,找到了“失踪重子”的藏身之处。那么,它们到底躲在哪里呢?天文学家又是怎么找到它们的呢?

其实,在这项研究之前,天文学家就有了猜测,那些失踪的重子可能以稀薄、温热的气体形式,分布在浩瀚的星系之间。但问题是,大多数望远镜几乎无法直接观测到它们,所以,天文学家始终无法确认它们在哪儿、有多少。

转机来自一种神秘的宇宙现象——快速射电暴。

2007年,天文学家首次发现快速射电暴。这是一种极其短暂但异常明亮的射电脉冲,大多数来自遥远的星系。随着越来越多的快速射电暴被发现,天文学家不仅越来越了解它们,还发现它们可以用来探索宇宙,就比如可以当做测量宇宙中重子总量的工具。

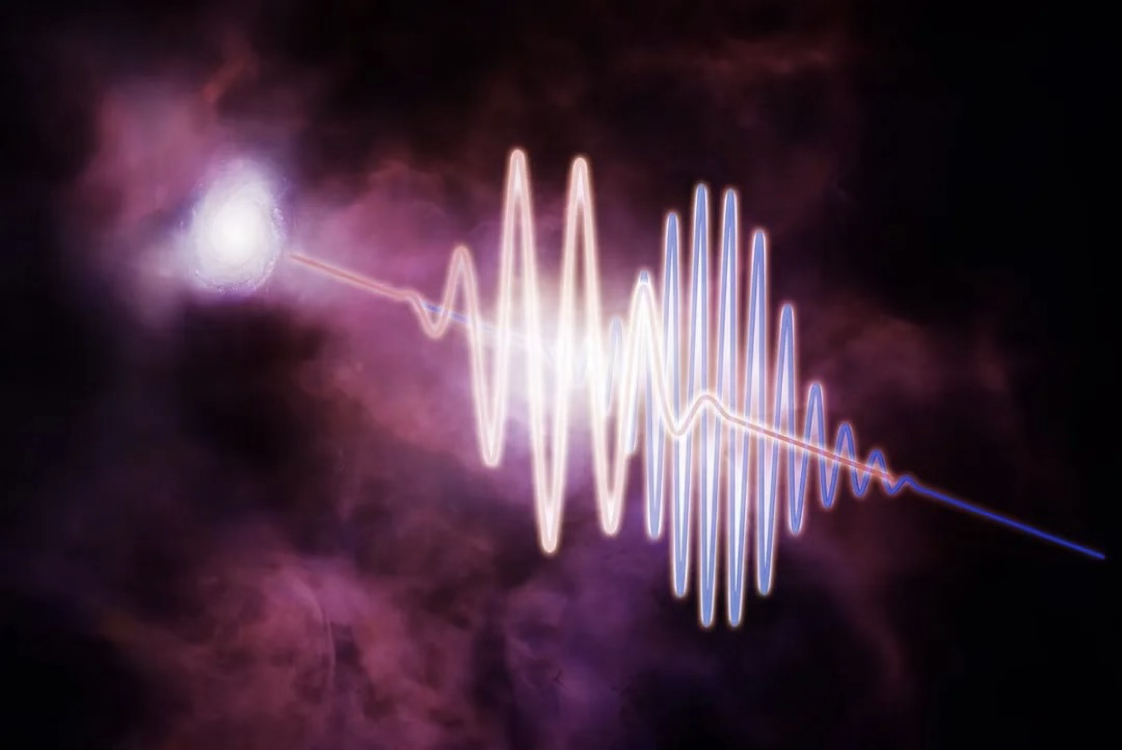

快速射电暴通常起源于非常遥远的星系,当它们一路向地球传播时,它们会穿越星系际介质。这些物质会影响射电波的传播速度,造成所谓的色散效应。简单来说,如果快速射电暴在没有物质的空间中穿行时,各个波长的射电波会以相同速度前进;但当它们穿越物质时,波长越长的射电波受到的影响就越大,传播得就越慢。

一个明亮的快速射电暴穿越星系际介质的过程:较长波长的射电波(红色)会比较短波长的射电波(蓝色)传播的更慢。图片来源:Melissa Weiss/CfA

这一效应本身很微弱,但因为快速射电暴往往来自数百万甚至数十亿光年之外,这种细微的效应就会在漫长的旅途中逐渐积累放大。当信号最终抵达地球时,我们就能检测到不同波长之间的抵达时间存在显著差异。

天文学家通过精确测量这个时间差,就能推算出它们穿越了多少物质。这就为我们称量宇宙中的“失踪物质”提供了一把全新的“天秤”。

不过,要真正用好这把“天秤”,我们还得找到足够多的“砝码”——也就是那些我们能确定起源和距离的快速射电暴。

到目前位置,天文学家已经探测到超过一千个快速射电暴事件,但只有大约一百个被成功定位。也就是说,我们知道它们来自哪个星系、距离我们有多远。

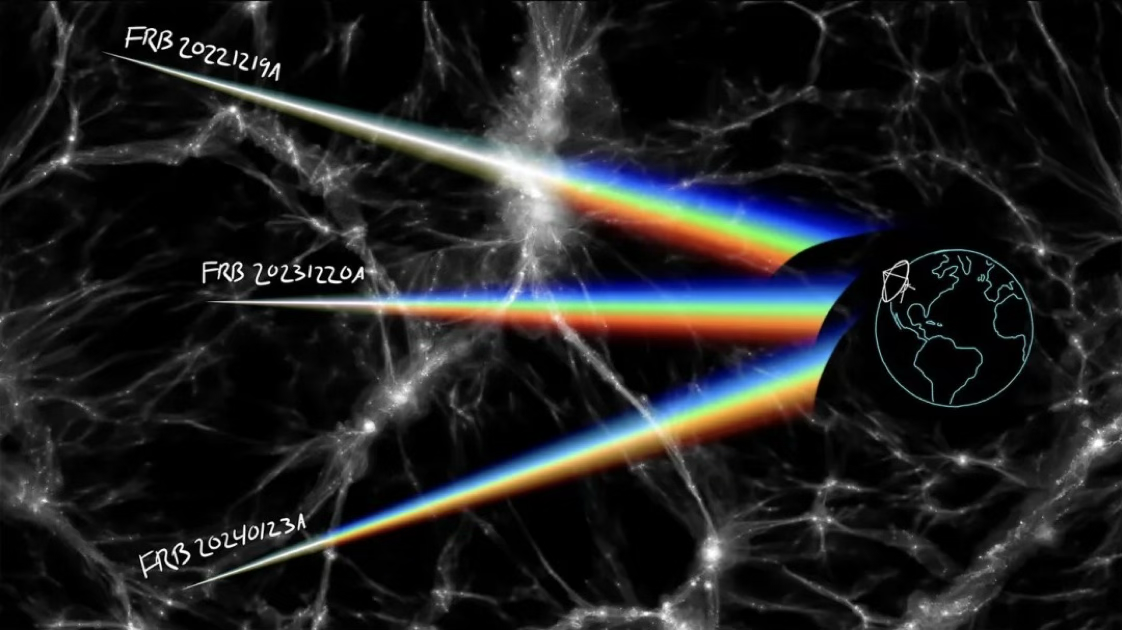

在这项最新研究中,天文学家从这些已定位的事件中选取了69个。其中,最近的来自M81星系的FRB 20200120E,距离地球约1174万光年;最远的是FRB 20230521B,距离地球约91亿光年,这是迄今为止记录到的最遥远的快速射电暴。

图中显示了其中3个快速射电暴事件——FRB 20221219A、FRB 20231220A 和 FRB 20240123A。图片来源:Jack Madden/CfA, IllustrisTNG Simulations

经过精确测量,研究结果清楚地指出:

大约76%的重子物质其实“藏”在广袤而稀薄的星系际介质中;

还有约15%分布在星系外围的“星系晕”中;

剩下不到10%的重子物质,才真正集中在星系内部——比如恒星和冷气体中。

我们会发现,宇宙中大多数的普通物质,并不在星系里。为什么会这样呢?因为引力虽然会把重子物质拉进星系,但星系可不是一个“只进不出”的封闭系统。像超新星爆发、超大质量黑洞的喷流等反馈机制,会把星系里的大量物质“吹”出去,赶到星系外围,甚至是星系际介质中。这说明,这些“赶出机制”的效率,出乎意料地高。

而搞清楚这些重子到底在哪儿非常重要,因为它直接关系到很多更大的问题。比如,星系是怎么形成的?宇宙中的物质是如何聚集的?光又是如何穿越十几亿光年到达我们眼前的?这些问题都和重子的分布密切相关。

现在,我们只用了几十个快速射电暴,就取得了这么重要的突破。而未来,天文学家每年可能会观测到成千上万个快速射电暴,到时候它们不仅会大大推进我们对宇宙的认知,说不定还能发现一些我们从未想过的新现象。属于快速射电暴宇宙学的黄金时代,也许很快就会到来。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:李兆滢 构造地质学博士

审核:韩文标 中国科学院上海天文台 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

2025-08-11

2025-08-11

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国