2002年的8月10日,在我国计算机领域里值得永远铭记。从那一刻起,中国人结束了只能用外国人的CPU造计算机的历史。翻开中国计算机事业这个崭新一页的是胡伟武,他带领科研人员以高度的爱国情怀和创造精神,成功研制我国首枚拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片———“龙芯1号”。

我国结束通用CPU领域无芯片的历史

自主计算机,不仅关乎国家的战略需求,更是保障信息安全的重要基石。早在21世纪初,我国已在计算机产业崭露头角,但由于缺乏核心技术的掌握,尤其在自主CPU与整机的设计及实现上,我们的产业发展始终未能真正自主可控。这也导致了信息化成本的居高不下,信息产业的利润日渐低迷,而信息安全更是一大隐患。

芯片,作为所有软件的基石,其重要性不言而喻。只有当芯片真正自主可控时,我们才能构建起一个安全可靠的产业生态。而这一目标,在2002年8月10日得以初步实现。当时,中国科学院计算技术研究所的青年科学家胡伟武带领团队,成功研制出我国首枚拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片——“龙芯1号”,这标志着我们国家在通用CPU领域告别了无芯的历史。

“龙芯1号”芯片采用32位元的处理器,内频高达266MHz,且具有良好的低功耗性,平均功耗仅0.5瓦特。更值得一提的是,芯片内设计了一种特别的硬件机制,能在硬件层面上有效抵制诸如缓冲溢出类的攻击,大大增强了服务器的安全性。基于龙芯CPU的网络安全设备得以问世,满足了国家政府部门、企业在网络与信息系统安全方面的迫切需求。

随着时间的推移,2010年,龙芯正式落户中关村,借助市场力量,其研发成果迅速转化为实际应用。如今,龙芯已广泛应用于超声波热表、水表和气表测量、云终端、数据采集、网络设备、工业控制、物联网、门锁应用等多个领域。而搭载龙芯的北斗卫星也在2015年3月31日成功升空并顺利运行,为我国的航天事业书写了新的篇章。

CPU****研发过程艰难超出预料

芯片被誉为信息产业的基石,其中,通用中央处理器(CPU)堪称芯片领域的“珠峰”。自主研发CPU面临巨大挑战。

2001年8月的一个清晨,龙芯团队自主研发的首款产品——龙芯1号成功运行操作系统,在中科院计算所实验室内,首席科学家胡伟武及其团队欢呼雀跃。

龙芯项目启动时,国外企业对中国自主研发CPU的能力持怀疑态度。面对质疑,胡伟武坚定表示:“在不被看好的情况下,更要以实际行动证明。”

次年8月10日,龙芯1号作为我国首款通用CPU流片成功,标志着中国计算机产业结束了“无芯”时代。尽管胡伟武对自主研发芯片可能遇到的困难有所预见,但实际过程中的曲折与艰辛仍远超预期。

2002年,龙芯1号即将迎来流片的关键时刻,却在测试中发现处理器的上万触发器扫描链存在故障。为避免前功尽弃,团队连续奋战两天两夜,手工修改版图,最终解决了问题。在龙芯2号的设计过程中,电源规划成为一大难题,团队成员熬夜进行物理设计,直至问题解决。胡伟武回忆道:“那段时间,我们几乎废寝忘食,直到问题解决后,才在一家粥铺感受到久违的饥饿,三人竟吃空了17个盘子。”

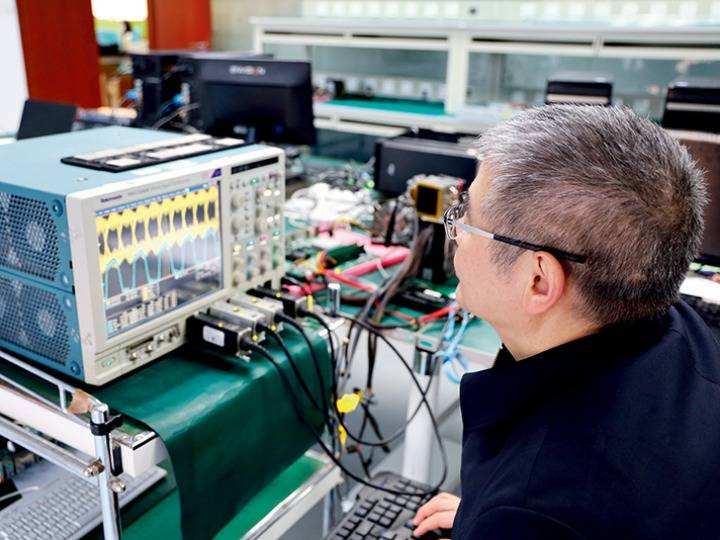

胡伟武团队在测试芯片

从“不可用”到“能用”,再到“好用”

2002年,我国首款通用CPU——龙芯1号成功流片。然而,直至2015年前,龙芯CPU仍面临“难用”的评价,处理20M测试文档耗时超过半分钟。

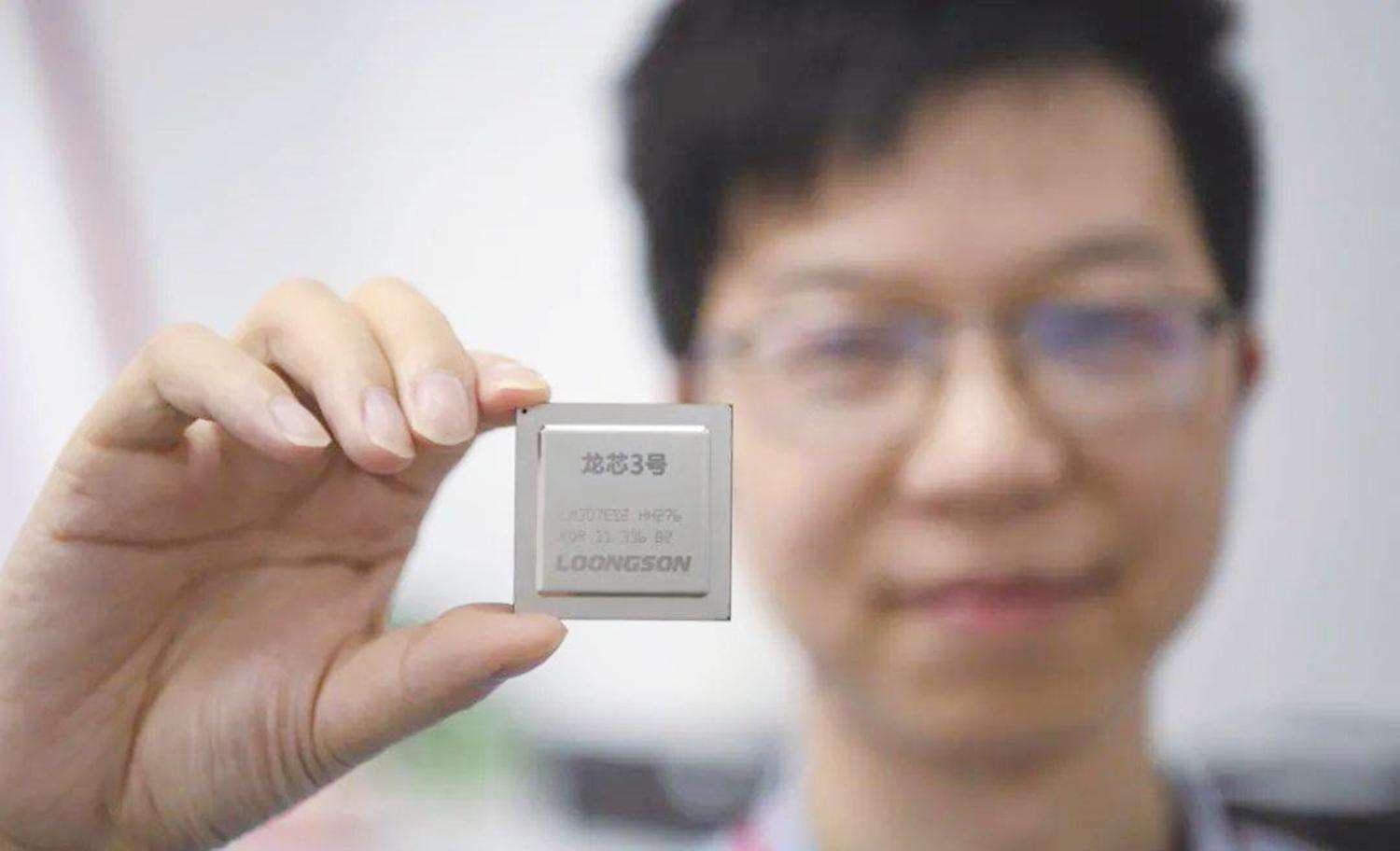

经过不懈努力,2016年龙芯取得重大进展,推出基于最新GS464E架构的第二代高性能四核处理器3A2000/3B2000。该处理器采用中芯国际40nm工艺制造,内存访问性能提升10倍,综合性能提高2至4倍,处理相同测试文档时间缩短至6秒,实现了从“难用”到“可用”的跨越。

此后,龙芯发展显著加速。2019至2020年间,龙芯相继发布第三代产品3A/B4000、3A/C5000及7A2000系列,处理20M测试文档时间已少于1秒,性能可对标主流产品,达到“好用”水平。从初步突破至实现“好用”,龙芯历经近二十年历程。

龙芯3号芯片

参考来源:《北京广播电视报》《新京报》、人民网

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国