深海是地球中尚未被充分探索的领域,蕴含着丰富的资源,探索深海不仅有助于我们对资源枯竭的预防,还能推动对极端环境下生命适应机制的了解。然而,深海探索面临诸多挑战,特别是深潜器的上浮问题。在深海作业时,深潜器需承受极端的水压考验,难以依靠自身动力或母船的拉力实现上浮,因此,必须借助特制的固体浮力材料,才能在其完成作业并抛载压舱重物后,实现无动力的自主上浮。

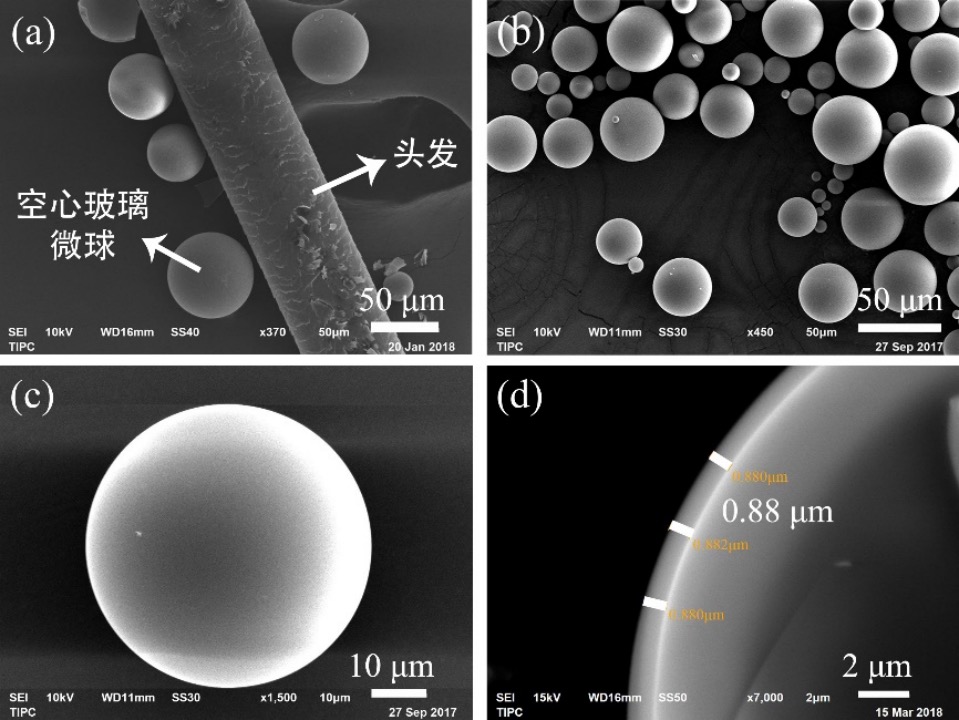

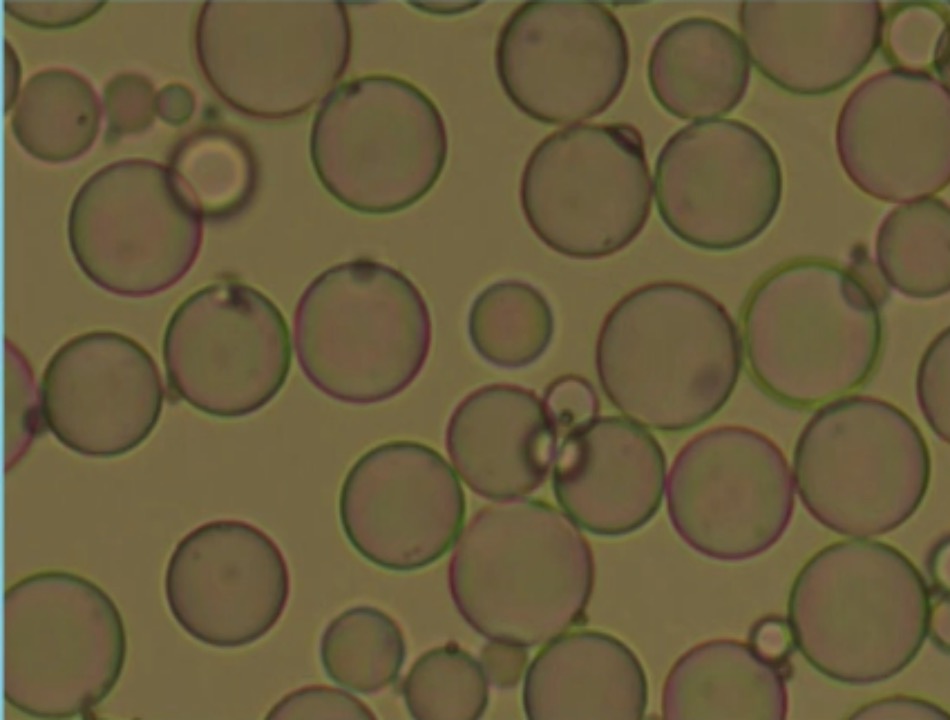

固体浮力材料的制备技术难度大,仅有少数几个国家掌握,其核心挑战是要寻求材料的密度与强度的协同关系,解决这一问题的关键是制备出轻质高强的空心玻璃微球。空心玻璃微球是一种新型无机非金属中空薄壁的球型粉末材料,主要成分为碱/碱土金属硼硅酸盐,其密度约为0.1~0.7 g/cm3,粒径约为10~200um,壁厚约为0.5~1.5um。中空结构赋予材料低密度的特性,能够降低浮力材料的密度,而其良好的球形度能有效地将外部负载分散到材料的各个部分,提升其力学强度,为深海应用提供可靠材料保障。

图1固体浮力材料

图2 空心玻璃微球

图3 空心玻璃微球电子显微镜图 (a)空心玻璃微球与头发丝对比图,(b)空心玻璃微球多球图,(c)空心玻璃微球单球图,(d)空心玻璃微球球壁放大图

上世纪90年代,中国科学院理化技术研究所的宋广智、张敬杰研究员在进行实心玻璃微球产业化的过程中,发现在水中漂浮了薄薄一层的颗粒,经过表征和调研,发现了这些颗粒有着空心结构,且有巨大的应用潜力,团队当即决定对空心玻璃微球制备进行深入研究,并发明了“软化学”法制备空心玻璃微球的先进路线,使我国在该领域拥有了自主知识产权。

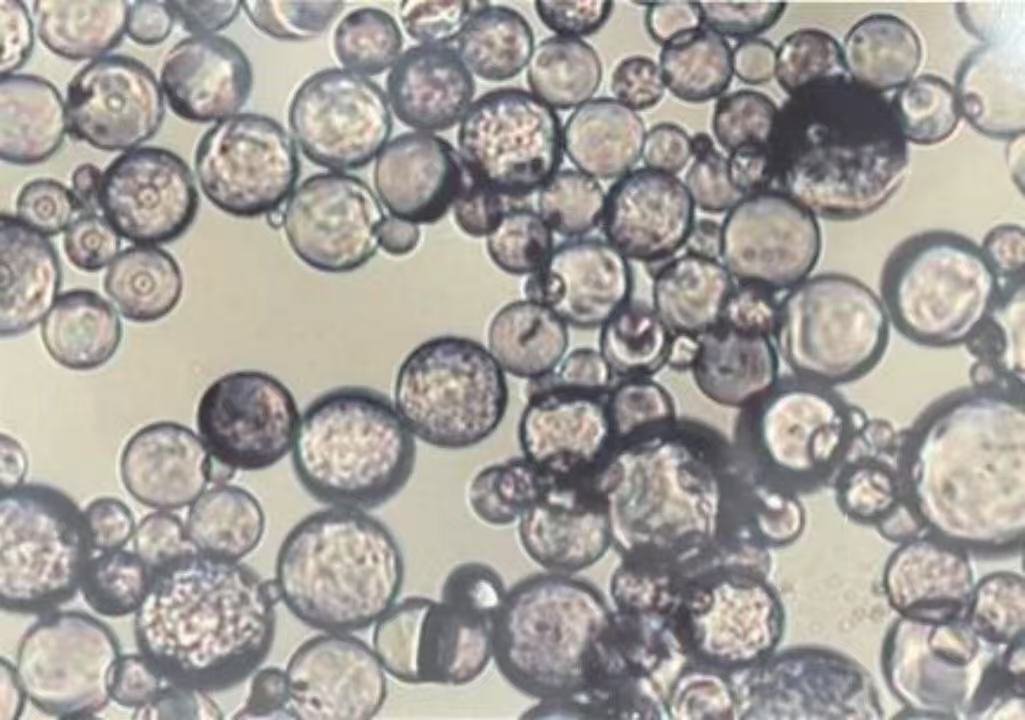

空心玻璃微球的研发并不是一帆风顺的,在实验初期,因为缺少经费和设备的支持,团队只能靠发明一些小专利,将专利出售的收益用于设备搭建与材料研发中,通过不懈努力,微球的体积漂浮率逐步提至90%以上。但是空心玻璃微球的表面仍存在较多的缺陷,力学性能差,不能满足深海探索的要求,为此,严开祺研究员和团队进行攻关,针对关键的工艺参数进行调整,经过数十年的努力,才成功制备轻质高强的空心玻璃微球。

图4 不同漂浮率的玻璃微球

图5 较多缺陷的空心玻璃微球

图6 轻质高强空心玻璃微球

从开始研发到成功制备,团队走了二十年,凝聚着无数次失败与反思,也彰显了科学探索的艰辛与执着,正是这些坚持铸就了轻质高强的“小微球”,也为未来的“海洋梦”打开了新局面。

作者:中国科学院理化技术研究所 罗渊

审核:中国科学院理化技术研究所 研究员 严开祺

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国