浙江省简称“浙”,地处中国东南沿海,位于长江三角洲南翼。由于省内最大的河流钱塘江,蜿蜒曲折,宛如“之”字,又称浙江,省名由此而来。明朝初期,设置浙江行中书省,简称浙江省。清朝康熙初年正式更名为浙江省,沿用至今。浙江省是我国岛屿最多的省份,海岸线总长居全国首位。在人文方面,浙江省拥有良渚、河姆渡、马家浜等新石器时代文化和吴越、江南、宋韵等地域文化;在地理方面,浙江省被江山-绍兴、政和-大浦和长乐-南澳区域性深大断裂带分成三个部分,境内西湖潋滟(liàn yàn)、钱塘潮涌、火山奇秀、乌镇枕水··· ···每一处都可谓是充满诗意的江南画卷!

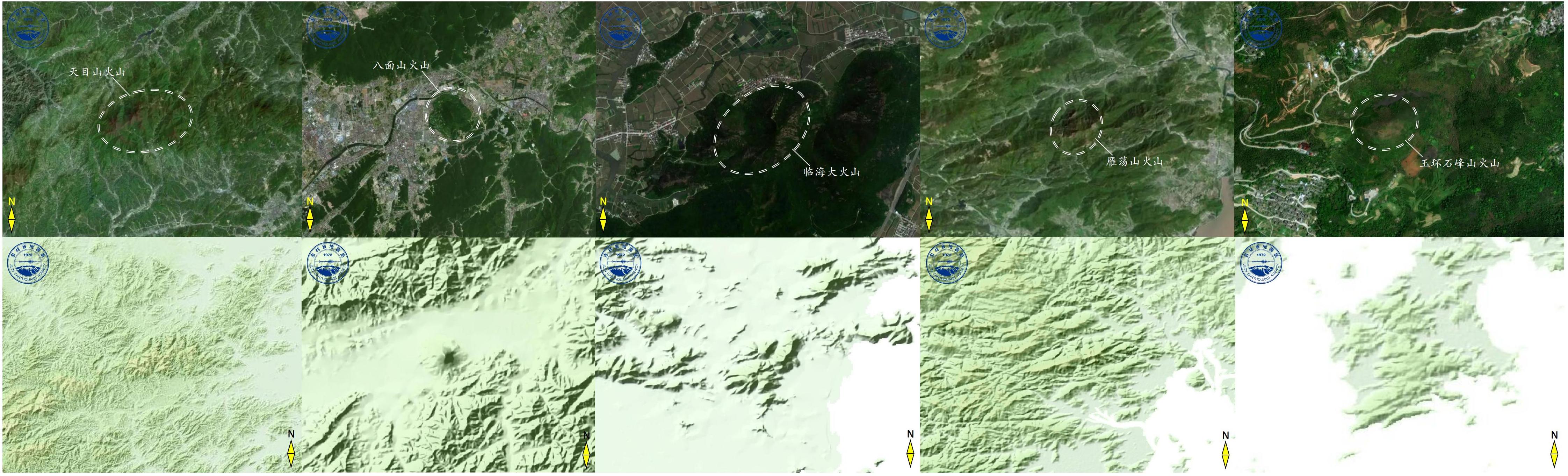

浙江省天目山火山、八面山火山、临海大火山、雁荡山火山和玉环石峰山火山的对地观测影像图和火山区数字高程模型图(图源于GF-2与GF-6对地观测影像和国家对地观测科学数据中心)

浙江省拥有天目山火山、八面山火山、临海大火山、雁荡山火山、玉环石峰山火山等多座火山。其中,天目山火山位于浙江省杭州市境内,地处马金-乌镇断裂(最新活动时代为晚更新世)与孝丰-三门湾断裂(最新活动时代为早中更新世)的交汇区域,因该火山东、西两侧的山峰顶部各发育一个火山口湖(又称天池),晴空下宛如一双碧蓝色的眼眸仰望苍穹,故而得名天目山。天目山火山又可以被划分为东天目山火山、西天目山火山和南天目山火山,其中,西天目山火山最高,海拔约1505米。天目山火山区东西长约37千米,南北宽约23千米,整体呈“梯形”。火山喷发活动集中于早白垩世时期,喷发类型以中心式喷发为主,火山活动从早到晚具有从西向东、从中央向南北两侧迁移的特点。火山喷发从早至晚、由强到弱可划分为四个喷发韵律,各韵律层之间呈不整合接触。天目山火山地貌主要有破火山口、火山口湖、熔岩台地等。火山岩石类型包含流纹岩、英安岩、流纹质火山碎屑岩、英安质火山碎屑岩等,次火山岩类主要为二长斑岩、英安玢岩和流纹斑岩等,岩石中肉眼可见的造岩矿物有钾长石、石英、斜长石等浅色矿物。天目山火山处于中亚热带的北缘,受自身的山体影响,在火山区形成了冬暖夏凉的区域性气候,十分适合游赏。而且天目山火山是儒教、道教和佛教于一体的历史文化名山,李白、白居易、苏轼和乾隆等历史文人墨客,都曾到访过天目山火山。1986年天目山火山被列为国家级自然保护区。

夏季的天目山火山(上左一和上左二)、夏季的八面山火山(上左三)、夏季的临海大火山(上右一和上右二)、夏季的雁荡山火山(下左一和下左二)和夏季与秋季的玉环石峰山火山(下右二和下右一)(上左一为原创图件,其余均源于网络)

八面山火山,又称夏山、禹山、舍山,位于白垩世陆相盆地之中,地处浙江省东阳市横店镇东北部,紧邻余姚-丽水断裂(最新活动时间为早中更新世),海拔约523米,火山锥体相对高度约400米,底部直径约1000米,占地面积约0.78平方千米。火山锥体周围发育寄生火山口,八面山火山锥顶较为平缓,发育一个火山口湖,称为顶湖,在当地又称之为上湖。该火山喷发集中于新近纪上新世,喷发类型为中心式喷发,火山地貌主要有破火山口、熔岩台地、火山锥等。火山锥体岩石类型主要为玄武岩和玄武质火山碎屑岩。八面山玄武质火山岩石中肉眼可见的造岩矿物有橄榄石、辉石、斜长石等。从远处观望八面山火山,平畴兀立,锥体形状对称,轮廓线条流畅。八面山火山所在区域于2019年入选浙江省省级森林公园名录。

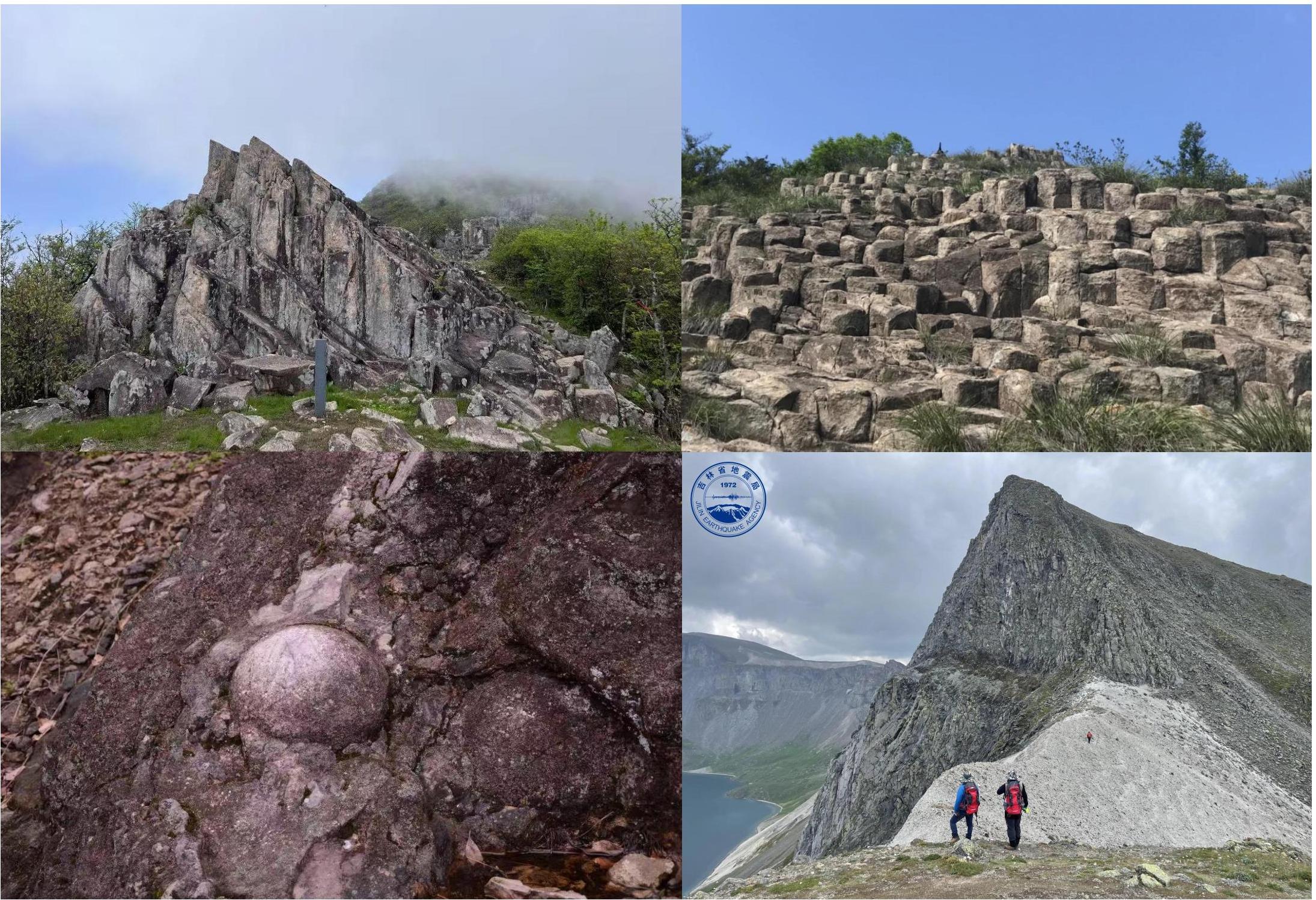

临海大火山是浙江省临海市桃渚镇“桃渚火山遗迹”的一个俗称,其正式名称为桃渚大火山。该火山位于浙江省临海市东南部,处于镇海-温州与浙闽滨海两条近平行的断裂之间(两条断裂的活动时间均为早中更新世)。临海大火山是一座中生代白垩纪形成的大型火山,其最高山峰为白岩山,海拔约508米。该火山保留有9个火山口,喷发类型以中心式和裂隙式喷发为主,主要发育有破火山口、火山颈、熔岩隧道、熔岩台地等火山地貌。火山区岩石类型主要为玄武岩、安山岩、流纹岩、玄武质火山碎屑岩等,岩石中肉眼可见的造岩矿物有橄榄石、钾长石、斜长石等。火山区内的岩浆活动自西向东逐渐增强,并且在岩浆喷发时间上呈现出由早至晚的趋势,表明火山活动具有明显的阶段性,即早期以基性、中基性岩浆喷发为主,晚期以大规模酸性岩浆爆发为主,并存在玄武岩-流纹岩的双峰式火山岩组合。火山区内层状火山熔岩、断裂构造和柱状节理玄武岩共同组成了独特的峭峰、石柱群等自然景观,可与美国夏威夷火山区、爱尔兰火山区等同类火山地貌相媲美。临海大火山因邻近我国东海沿岸,部分火山岩经海浪侵蚀形成了海蚀洞和海蚀崖,造就了“火山+海洋”的双重地质景观。2002年临海大火山所在区域被正式批准设立为临海国家级地质公园(又称桃渚国家地质公园)。

雁荡山火山(又称雁荡山、雁山和雁岩)位于浙江省温州市乐清市境内,最高峰为百岗山峰,海拔约1057米。以瓯江断裂(温州-镇海断裂带的西南段,该段活动时代为早中更新世)为分界,雁荡山火山又可分为南雁荡山火山和北雁荡山火山;按地理位置不同又可分为北雁荡山火山、中雁荡山火山、南雁荡山火山、西雁荡山火山(现为泽雅风景区)和东雁荡山火山(又称为洞头半屏山)。雁荡山火山是一座形成于中生代白垩纪的大型火山,火山机构保存相对完整,火山区总占地面积约450平方千米。现存的火山直径约25千米,其破火山口边界发育有大量的放射状和环状断裂。火山区由外而内的岩性具有分带性,火山主体由流纹质火山碎屑岩、英安质火山碎屑岩、流纹岩等交替构成。火山喷发类型属裂隙式和中心式喷发,其喷发过程大致可分为四个旋回,以爆炸相开始,以溢流相结束,形成的火山地貌主要有破火山口、火山颈、熔岩台地等。在火山区放射性和环状断裂内还可见晚期侵入的安山玢岩、流纹斑岩、石英正长斑岩和闪长玢岩体,岩石中肉眼可见的造岩矿物有钾长石、石英、斜长石等。雁荡山火山根据不同期次的喷发物特征可大致分为四期,第一期以英安质岩浆喷发为主,主要发生于火山的东南与东北侧;第二期以流纹质岩浆喷溢为主,覆盖于第一期火山喷出岩之上;第三期以英安质岩浆作用为主,主要发生于破火山口的东南侧;第四期以流纹质岩浆喷发为主,分布于破火山口中心。雁荡山火山的其它火山喷发物还可见火山灰、火山弹等。

雁荡山火山处于亚热带海洋性季风气候区,火山区内拥有三处湖泊,分别为雁湖、芙蓉湖和龙湖,其中雁湖位于火山区内巨大的石英正长斑岩体之上,属山顶湖泊,海拔约896米。据我国历史资料《广雁荡山志卷一》记载,“上有荡,惟雁宿焉”,荡即湖,是秋雁归宿群居之处,“雁荡”之名由此而来。雁湖所处的石英正长斑岩体大致为北东走向,岩体顶部地形起伏较大,有隆起、有凹陷。该岩体是火山喷发晚期残余岩浆从地下沿北东走向的断裂上侵而成的,在火山区内的百岗尖、大坑珠、牛角坞、回潭山、鸡头尖、大堂等地均有出露,面积在0.25-12平方千米。现有的地球物理勘探资料显示,这些斑岩体整体位于破火山口的中央区域。在雨水充沛的气候环境下,水在低洼处汇集,积水成湖,芦苇丛生。到了秋天,南归的大雁常常栖息在这里,从而成为了大雁秋居的好地方,明代徐霞客称雁湖为“鸿雁之家”。2005年2月12日雁荡山火山被联合国教科文组织评为世界级地质公园,现为国家AAAAA级景区。

玉环石峰山火山(又称石蜂山)位于浙江省玉环市境内,与临海大火山同处于镇海-温州与浙闽滨海两条近平行断裂之间,海拔约258米,形成时代为早白垩世,喷发类型为中心式喷发。火山地貌主要有火山锥、火山口和熔岩台地等。火山区岩石类型主要为玄武岩和玄武质火山碎屑岩,在玄武岩中可见橄榄岩包体,岩石中肉眼可见的造岩矿物有橄榄石、辉石、斜长石等。火山锥体长轴约800米,短轴约510米。俯瞰火山锥体呈近圆形,火山喷发通道从中心至边缘岩性依次为玄武岩和辉绿岩,与周围晚中生代地层呈现明显的切割关系。其中,玄武岩仅在火山顶部出露,火山北东侧可见大量由柱状节理玄武岩沿断裂面破碎形成的碎石,火山的东南侧可见柱状节理玄武岩。此外,火山区内的火山灰土壤富含硒、锌、铁、镁等微量元素,非常适宜于茶叶等农作物种植。2017年玉环石峰山火山被评为浙江省AAA级景区。

意大利维苏威大型活火山(上左一)、危地马拉富埃戈大型活火山(上右一)、中国长白山天池大型活火山(下左一)和意大利埃特纳大型活火山(下右一)(均为原创图件)

与多次毁灭性大喷发的意大利维苏威大型活火山、星空和烈焰交织下的危地马拉富埃戈大型活火山、蓝天与白云衬托下的中国长白山天池大型活火山和“会吐烟圈”的意大利埃特纳大型活火山相比,中国浙江省的每一座火山也是大自然雕琢的独特地质奇观,它们宛如一颗颗璀璨的明珠,在中国的东南沿海熠熠生辉!

据现有的天目山火山、八面山火山、临海大火山、雁荡山火山和玉环石峰山火山地震监测资料显示,火山区内发生的地震以微震为主,均为构造地震(资料来源:中国地震局火山研究所、吉林省地震局、浙江省地震局和中国地震台网中心)。地球物理勘探资料显示,天目山火山区底部的地壳厚度约34千米,八面山火山区底部地壳厚度约33千米,临海大火山区和玉环石峰山火山区底部地壳厚度约29千米,雁荡山火山区底部地壳厚度约31千米,地壳厚度呈现出由内陆向沿海急剧性变薄的趋势,表明火山在喷发过程中区域上存在岩石圈的伸展作用。区域构造应力场反演结果表明,天目山火山区处于以北东东-东西向挤压和北北西-南北向拉张的现代构造应力场中,八面山火山、临海大火山、雁荡山火山和玉环石峰山火山区处于以南东东-东南向挤压和近东北北-东北向近垂向拉张的现代构造应力场中。整体上而言,五座火山所在区域的现代构造应力场以水平至近水平挤压作用为主要特征。天目山火山区地热流值为65(地热流值单位:毫瓦/平方米),其余四个火山区地热流值均接近70,整体高于中国大陆地区的平均地热流值61±15.5。此外,以上五个火山区内发育多处温泉、冷泉,如天目山火山区内的天目山温泉(又称湍口温泉),地下储热温度范围在40-50℃,溢出地表的水温范围在30-32.5℃,这些泉水中普遍含有二氧化碳、氟、氡等气体,它们是断层活动、地震与火山监测研究的重点内容。目前的岩石地球化学研究表明,浙江省火山活动具有明显的阶段性,早期以基性或中基性岩浆喷发为主,晚期则为大规模酸性岩浆喷发,其火山喷发与区域伸展构造环境、软流圈地幔物质上涌、壳幔混合、上地幔部分熔融和玄武质岩浆分离结晶均有关联。

如果说西藏自治区的山峰是天空的边界,在云端之上传递着远古的箴言;吉林省长白山天池火山粗面岩形成的嶙峋山峰直刺苍穹,擎起了东北亚苍茫之冠。那么浙江省天目山火山的流纹岩犹如巨龙脊背,尽显天目山之奇;临海大火山的玄武岩则展现出了华丽的大自然几何美学;雁荡山火山拥有的流纹岩则凝固住了火山喷发的历史,尽显流动且细腻的岩浆美学!

西藏自治区南迦巴瓦峰(上左一,图源于西藏拉萨地球物理国家野外科学观测研究站)、西藏自治区雅鲁藏布江大峡谷(上右一,图源于西藏自治区地震局)、西藏自治区珠穆朗玛峰(下左一,图源于吉林大学)和吉林省长白山天池火山“U”型大峡谷(又称二道白河大峡谷)(下右一,图源于吉林省地震局)

浙江省天目山火山流纹岩(上左一,图源于网络)、浙江省临海大火山玄武岩(上右一,图源于网络)、浙江省雁荡山火山含气泡的流纹岩(下左一,图源于网络)和吉林省长白山天池火山粗面岩(下右一,原创图件)

补充科普:

杨梅是杨梅科杨梅属的一种常绿乔木,生长高度可达12米,树冠常呈球形。杨梅别名树梅、珠红、朹子,又称圣生梅和白蒂梅,是源于中国的特产水果,早在两千年前我国就已有人工栽培杨梅的记载。杨梅喜温暖湿润气候,在我国亚热带地区广泛分布,云南省、广西壮族自治区、贵州省、福建省、浙江省等地均有种植,其中浙江省杨梅的栽培面积、产量和品质均居全国之首。截至2023年,杨梅已成为浙江省水果行业中第二大水果产业。

杨梅具有色泽艳丽、酸甜可口、营养丰富、风味独特浓郁等特点,其树体耐贫瘠,宜山地种植,且固氮能力良好。浙江省地处亚热带中部,具有季风性湿润气候,四季分明,气温适中,光照充足,雨量充沛,空气湿润。全省广泛分布有大量的火山喷发物(火山灰、流纹质火山岩、英安质火山岩、玄武质火山岩等),形成的土壤富含氮、磷、钾、钙、镁、硼等元素,土壤pH值在4.5-5.5,呈酸性,有利于杨梅的根系与菌根真菌共生,从而提高了对氮、磷、钾等元素的吸收效率,有效促进了果实的糖分积累,也为其生长提供了适宜的环境。

据中国古代医学典籍中记载,杨梅具有生津止渴、健脾开胃、解毒祛寒等功效。现代研究也表明,杨梅含有丰富的糖类、抗坏血酸、酚酸、花青素、黄酮醇等营养成分,能够发挥较强的抗氧化、抗炎症、抗菌等生物活性,具有较高的食用价值、药用价值和经济价值。

浙江省农业种植的杨梅(图均源于网络)

本期科普结束!小伙伴们,我们下期见!

本期参考文献:

[1]刘健, 陈小友, 汪一凡, 等. 浙江天目山地区次火山岩锆石U-Pb年龄及地质意义[J]. 华东地质, 2019, 2: 99-107.

[2]陶奎元, 邢光福, 杨祝良, 等. 浙江中生代火山岩时代厘定和问题讨论-兼评Lapierre等关于浙江中生代火山活动时代的论述[J]. 地质论评, 2000, 46(1): 24-21.

[3]盘晓东, 徐智涛, 李萌萌, 等. 长白山全域旅游交通体系建设多重自然灾害及生态安全评价报告[R]. 吉林省地震局, 2022.

[4]余明刚, 邢光福, 沈加林, 等. 雁荡山世界地质公园火山作用研究[J]. 岩石矿物学杂志, 2008, 27(2): 101-112.

[5]周新民, 李武显. 中国东南部晚中生代火成岩成因: 岩石圈消减和玄武底侵相结合?[J]. 自然科学进展, 2000, 10(3): 240-247.

[6]胡娟娟, 黄龙标. 浙江横店八面山森林公园风景资源分析与评价[J]. 华东森林经理, 2018, 32(2): 64-68.

[7]郭钊吾, 鲁人齐, 张金玉, 等. 2025年1月7日西藏定日MS6.8强震发震断层三维模型与地震构造环境[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 1-18.

[8]徐智涛, 孙立影, 李忠伟, 等. 龙岗火山区早更新世玄武质熔岩成因及其构造意义: 来自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化学及Pb同位素证据[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2023, 53(3): 887-903.

[9]潘家安. 记录白垩纪火山地质构造与古生物遗迹的天然博物馆-浙江临海国家地质公园[J]. 浙江林业, 2024, 3: 34-35.

[10]李忠伟, 徐智涛, 闫东晗, 等. 郯庐断裂带北延伊通-舒兰断裂四平段基于高分辨率遥感解译技术活动断层探察项目报告[R]. 吉林省地震局, 2020.

[11]周永胜, 何昌荣. 大陆岩石圈流变研究进展与高温高压流变实验现状[J]. 地球物理学进展, 2004,19(2): 246-254.

[12]叶希青, 徐智涛, 孙立影, 等. 吉林老虎山火山区中新世碱玄岩成因及其构造意义[J]. 地球科学, 2024, 49(4): 1352-1366.

[13]郝海健, 何宏林, 魏占玉. 地表破裂的几何结构与同震位移的相关性[J]. 地震地质, 2020, 42(1): 109-124.

[14]孙立影, 杨晨, 赵海士, 等. 基于极限学习机的遥感地球化学反演模型[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2020, 50(6): 1929-1938.

[15]李传友, 张培震, 袁道阳, 等. 活动走滑断裂上断塞塘沉积特征及其构造含义-以西秦岭北缘断裂带断塞塘为例[J]. 地质学报, 2010, 84(1): 90-105.

[16]闫东晗, 徐智涛, 徐岳仁, 等. 伊通-舒兰断裂带四平段14C定年及构造意义[J]. 大地测量与地球动力学, 2022, 42(8): 835-839.

[17]孙晓, 鲁人齐, 杨晶, 等. 基于机器学习的活动断层三维建模方法、装置及电子设备[P]. CN117911624A, 2024-04-19.

[18]叶希青, 徐智涛, 徐岳仁, 等. 遥感数据在伊舒断裂构造信息提取中的应用研究课题报告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[19]余明刚, 邢光福, 沈加林, 等. 雁荡山世界地质公园火山岩年代学研究[J]. 地质学报, 2006, 80(11): 1683-1690.

[20]王学颖, 徐夕生, 赵凯. 浙东括苍山-雁荡山破火山白垩纪多旋回火山-侵入杂岩成因研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2023, 42(5): 1062-1077.

[21]孙立影, 徐智涛, 叶希青, 等. 一种地质遥感探测装置[P]. ZL202421798814.X, 2024-07-29.

[22]李亭昕, 蔺文静, 甘浩男, 等. 东南沿海干热岩资源成因模式探讨及勘查进展[J]. 地质力学学报, 2020, 26(2): 187-200.

[23]孙立影, 徐智涛, 焉恒琦, 等. 松原市宁江区地震热红外地表温度反演研究[J]. 科技创新与应用, 2025, 16: 89-92.

[24]单新建, 屈春燕, 马瑾. 卫星热红外观测与发震断层不同段落交替活动特征分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2005, 25(2): 58-62.

[25]齐文华, 苏桂武, 魏本勇, 等. 2010年青海玉树Ms7.1地震灾害的综合特征[J]. 地震地质, 2011, 33(3): 533-548.

[26]徐杰, 周本刚, 计凤桔, 等. 中国东部海域及其邻区现代构造应力场研究[J]. 地学前缘, 2012, 19(4): 1-6.

[27]胡子聪, 雷 琳, 周晨光, 等. 杨梅的营养功效及其应用研究进展[J]. 果树学报, 2023, 40(9): 1966-1979.

[28]钟宁, 蒋汉朝, 梁莲姬, 等. 软沉积物变形中负载、球–枕构造的古地震研究综述[J]. 地质论评, 2017, 63(3): 719-738.

[29]詹艳, 赵国泽, 王立凤, 等. 西秦岭与南北地震构造带交汇区深部电性结构特征[J]. 地球物理学报, 2014, 57(8): 2594-2607.

[30]刘进峰, 陈杰, 雷生学, 等. 南京市区埋藏古河道沉积物的年代[J]. 第四纪研究, 2009, 29(4): 837-844.

[31]刘静, 陈涛, 张培震, 等. 机载激光雷达扫描揭示海原断裂带微地貌的精细结构[J]. 科学通报, 2013, 58(1): 41-45.

[32]陈建业, 杨晓松. 地震断层的渗透性[J]. 地学前缘, 2012, 19(4): 30-40.

[33]Zhang, H.P., Zhang, P.Z., Prush, V., et al. Tectonic geomorphology of the Qilian Shan in the Northeastern Tibetan plateau: insights into the plateau formation processes[J]. Tectonophysics, 2017, 706-707: 103-115.

[34]Yao, L., Ma, S.L., John, D., et al. The crucial role of temperature in high-velocity weakening of faults: Experiments on gouge using host blocks with different thermal conductivities[J]. Geology, 2015, 44(1): 63-66.

[35]Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3): 814-831.

[36]Xu, Z.T., Ye, X.Q., Pan, X.D., et al. Geochemistry of apatites from preshield and postshield basalts and their petrogenetic implications: A case study of the Naitoushan basalt and Heishigou dike in the Changbaishan Tianchi volcano, NE China[J]. Mineralogy and Petrology, 2024, 118: 345-366.

[37]Zhang, K., Liu, Z.P., Xu, Z.T., et al. Microbial and hydrothermal dolomite formation in Early Cretaceous lacustrine sediments in Yin'e Basin: Insights from petrology and geochemistry[J]. Sedimentary Geology, 2024, 471: 106739.

[38]Li, M.M., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain volcanic field (NE China) based on geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 729905.

[39]Xu, Z.T., Sun, L.Y., Li, M.M., et al. Apatite geochemical and Nd isotopic insights into trachyte petrogenesis in the Tianchi volcanic area of Changbai mountain, NE China[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2023, 97(6): 1671-1682.

[40]Xu, Z.T., Yang, Q.F., Sun, J.G., et al. Origin of Late Jurassic high-K felsic volcanic rocks and related Au mineralization in the Dongyang deposit, central-eastern Fujian, SE China, and its tectonic implications[J]. Geological Journal, 2021, 56(1): 572-598.

[41]Ye, X.Q., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Origin and Evolution of the Late Mid-Pleistocene Trachytes in the Changbaishan Tianchi Volcano (China/North Korea): Insights from Mineralogy, Geochronology and Geochemistry[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2025, 99(3): 774-788.

本期作者:徐智涛 中国地震局火山研究所 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 吉林省地震局 中国地震局地质研究所 意大利地球物理与火山研究所(罗马、那不勒斯和卡塔尼亚分部) 高级工程师/博士

李萌萌 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 中国地震局火山研究所火山实验室 中国地震局预测研究所 工程师

孙立影 吉林地震台 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 吉林省地震局 工程师

Eugenio·N 意大利卡拉布里亚大学 生物、生态与地球科学学院 教授/博士

Sveva·R·M 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 佛罗伦萨大学 博士

叶希青 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 中国地震局火山研究所火山实验室 工程师

Mimmo·P 意大利卡塔尼亚埃特纳火山观测站 高级研究员/博士

潘波 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局活动构造与火山重点实验室 中国地震局地质研究所 研究员/博士

尹昕忠 西藏拉萨地球物理国家野外科学观测研究站 中国地震局地质研究所 高级工程师

江永曲吉 西藏自治区地震局 西藏拉萨地球物理国家野外科学观测研究站 助理工程师

次仁巴宗 西藏自治区地震局 西藏拉萨地球物理国家野外科学观测研究站 助理工程师

扎西平措 西藏自治区地震局 西藏拉萨地球物理国家野外科学观测研究站 助理工程师

石峰 山西太原大陆裂谷动力学国家野外科学研究站 中国地震局地质研究所 副研究员/博士

杨文心 新疆帕米尔陆内俯冲国家野外科学观测研究站 中国地震局地质研究所 助理研究员/博士

张玙 中国地质调查局 成都地质调查中心 高级工程师

韩晓锋 中国地质调查局 西安地质调查中心 高级工程师

魏恋欢 东北大学 资源与土木工程学院 副教授/博士

孙婉婷 吉林省延边地震监测中心站 吉林省地震局 助理工程师

衣健 吉林大学 地球科学学院 副教授/博士

张馨文 吉林大学 地球科学学院 博士

杜航 江苏地震台 江苏省地震局 工程师

徐岳仁 中国地震局预测研究所 研究员/博士

张洪艳 吉林地震台 吉林省地震局 高级工程师

任芳语 吉林地震台 吉林省地震局 助理工程师

Ailin·P 阿根廷国家空间活动委员会 阿根廷国家科学与技术研究理事会 博士

Carolina·B 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 英国剑桥大学 博士

冯靖乔 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 高级工程师

贾琳 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 助理工程师

陈明阳 中国冶金地质总局西北局 中国地质大学(武汉) 工程师

马玺 地震动力学与强震预测全国重点实验室 中国地震局地质研究所 副研究员/博士

张笑鸣 高压与超硬材料全国重点实验室 吉林大学 工程师/博士

Salvotore·G 意大利卡塔尼亚埃特纳火山观测站 高级研究员/博士

徐杜远 地震动力学与强震预测全国重点实验室 中国地震局地质研究所 助理研究员/博士

张勇 自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室 中国地质科学院矿产资源研究所 研究员/博士

王君贤 中核集团铀资源勘查与评价重点实验室 核工业北京地质研究院 工程师/博士后

徐智恺 中国科学院海洋研究所 深海极端环境与生命过程研究中心 助理研究员/博士后

Matteo·S 法国里昂第一大学(自然科学院) 助理研究员/博士

陈正全 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局地质研究所 中国地震局活动构造与火山重点实验室 副研究员/博士

魏费翔 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局地质研究所 中国地震局活动构造与火山重点实验室 副研究员/博士

刘轶男 吉林地震监测中心站 吉林省地震局 高级工程师

彭博 吉林地震监测中心站 吉林省地震局 工程师

张鹏 吉林省松原地震监测中心站 吉林省地震局 工程师

原永东 广西壮族自治区地震局 高级工程师

李冰溯 广西壮族自治区地震局 高级工程师/博士

乌尼尔 新疆帕米尔陆内俯冲国家野外科学观测研究站 新疆维吾尔自治区地震局 高级工程师

闫玮 新疆帕米尔陆内俯冲国家野外科学观测研究站 新疆维吾尔自治区地震局 高级工程师

赵春涛 中国科学院 青海盐湖研究所 助理研究员/博士

席文雅 内蒙古自治区地震局 工程师

李腾宇 内蒙古自治区地震局 助理工程师

王慧 内蒙古自治区地震局 助理工程师

金震 中国地震局厦门海洋地震研究所 高级工程师/博士

刘松军 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 吉林省地震局 工程师

刘宏岩 吉林地震台 吉林省地震局 高级工程师

李海艳 福建省自然灾害防治技术研究院 福建省地震局 高级工程师/博士

章鑫 广东省地震局 中国科学技术大学 高级工程师/博士

侯颉 中国地震局第一监测中心 中国地震局地球物理研究所 工程师/博士

綦伟 吉林省地震局 吉林省龙岗火山监测站 工程师

张蕊 吉林省地震局 助理会计师

陈兆新 吉林省地震局信息中心(应急服务中心) 工程师

杨帆 吉林农业大学 资源与环境学院 高级工程师/博士

Pablo·R·P 西班牙马德里康普斯顿大学 地球科学学院 副教授/博士

声明:本期文中所有图片及文字均为公益科普,不存在任何商业价值。

该文章由吉林省地震局青年科技发展课题(JZQ202506、JZQ202513、JZQ202512和JZQ202508)和科技部国家遥感中心中欧合作“龙计划”六期项目(95348)和我国大地震基础资料整编及《中国大地震科学志》编研项目(2023FY10150503)(公益性项目)联合资助。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国