关中,雄踞祖国西北,西起宝鸡,东抵三门峡,南倚秦岭,北接黄土高原,绵延三百余公里。这片被誉为“八百里秦川”的广袤之地,因其得天独厚的“环山带河”地理条件而备受瞩目,形胜天下。

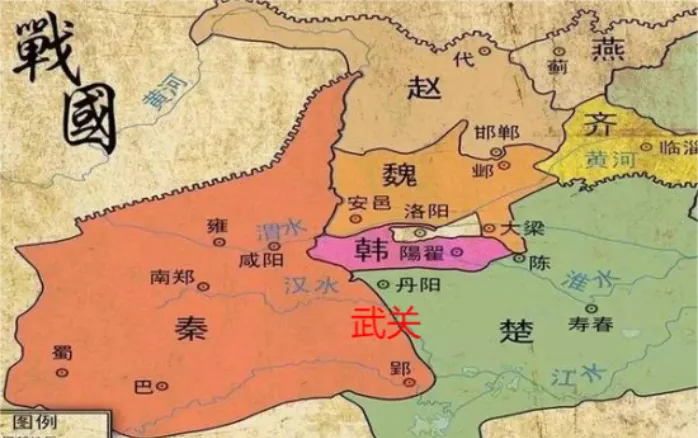

战国时期,纵横家苏秦曾对秦惠文王评价关中:“秦,四塞之国,被山带渭,以秦士民之众,兵法之教,可以吞天下,称帝而治。”这里的“四塞”,指的就是关中地区四个方向的险要关口:秦国东部的函谷关(今河南灵宝)、东南的武关(今陕西丹凤)、西南的大散关(今陕西宝鸡)以及西北的萧关(今宁夏固原)。

这些关隘都建在险要位置,就像四把大锁牢牢守住关中平原,让敌人很难攻进来,秦国因此具备了"进可攻、退可守"的战略优势。

函谷关

函谷关,地处崤山与黄河之间的险要地带,是关中通往中原的必经之路,战略地位不言而喻。因其紧靠黄河,关在谷中,深险如函(古代信件容器),因而得名函谷关。历史上的函谷关不止一座,最早始建于西周,后来秦国在旧址基础上重建。

地理环境

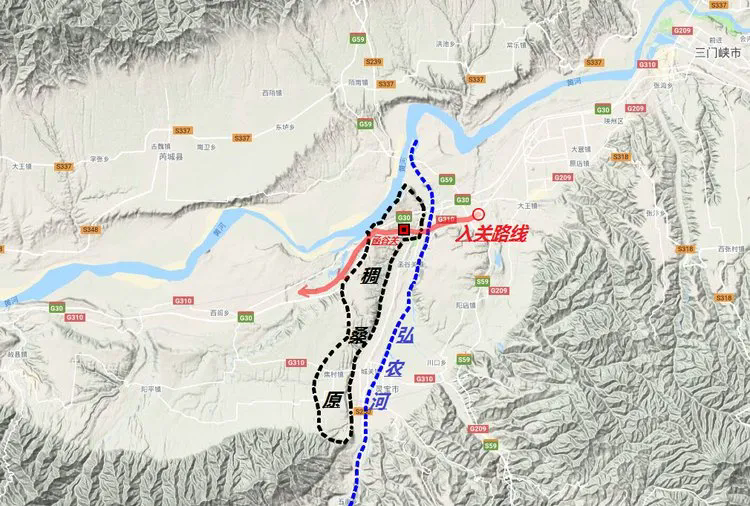

函谷关北面是黄河,南面是秦岭山脉,西面刚好有一条纵贯南北的稠桑塬。“塬”是黄土高原因流水冲刷而形成的一种地貌,呈台状,周围陡峭,顶上比较平坦。而稠桑塬,顾名思义,就是塬上长满了密密麻麻的桑树。东边是弘农河(弘农涧、涧河),向北流入黄河,构成山水相依的立体防御体系。弘农河充当了一条天然的护城河,敌军若欲强攻关城,必先突破三重天险:渡弘农河、攀陡塬、越深峡。

军事价值

函谷关城东边的入口处,号称“丸泥可塞”,足见其险势:这么狭窄的空间里,再多的兵都难以展开,一关在手,可挡十万雄兵。

西汉贾谊在《过秦论》中说:“秦据殽函之固,拥雍州之地。于是六国之士,以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。”意思是当六国的军队以十倍的土地和百万计的兵力攻打秦国时,秦人只需打开函谷关迎战,就能使得军队犹豫不决,不敢轻进。

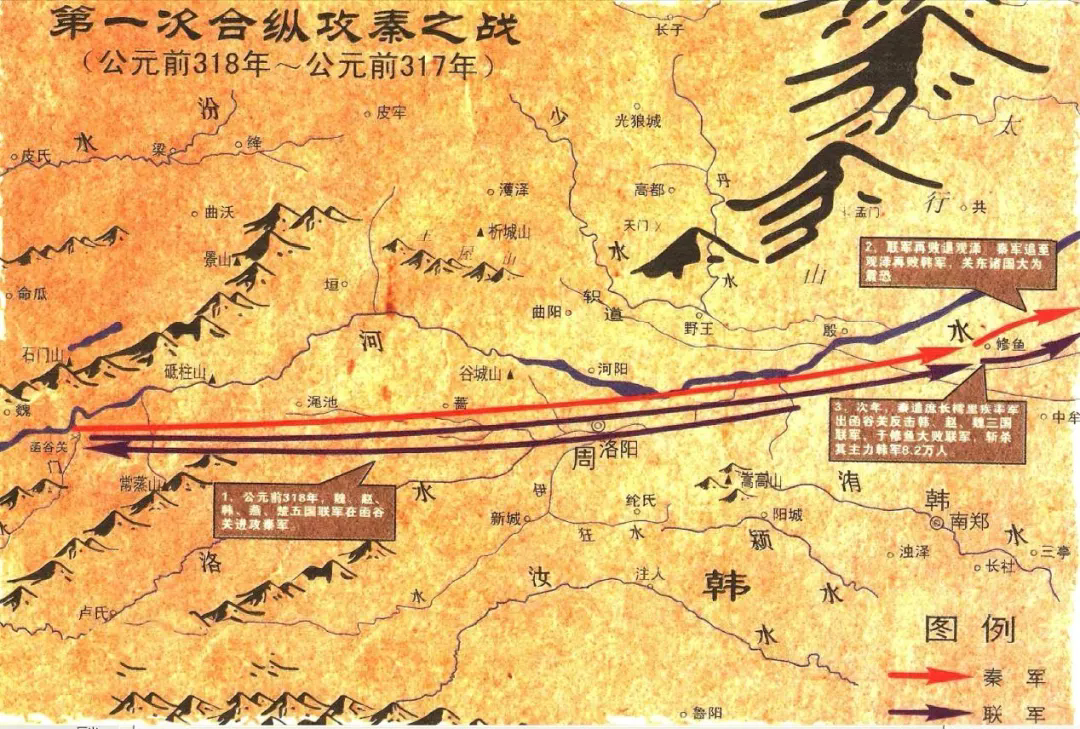

公元前317年,魏、赵、韩、齐、楚五国曾联合攻打秦国,楚、齐两国退出后,魏、赵、韩三国的二十余万大军仍兵临函谷关。然而,在修鱼之战中,三晋军队从函谷关败退,一路被秦军斩首八万,损失惨重。

秦国依仗函谷关,退可保八百里秦川不失,进可以出兵伊洛。正是有了函谷关这样的险关,秦才能在六国的联合攻击下立于不败之地,并在时机成熟时东出而横扫天下。

文化价值

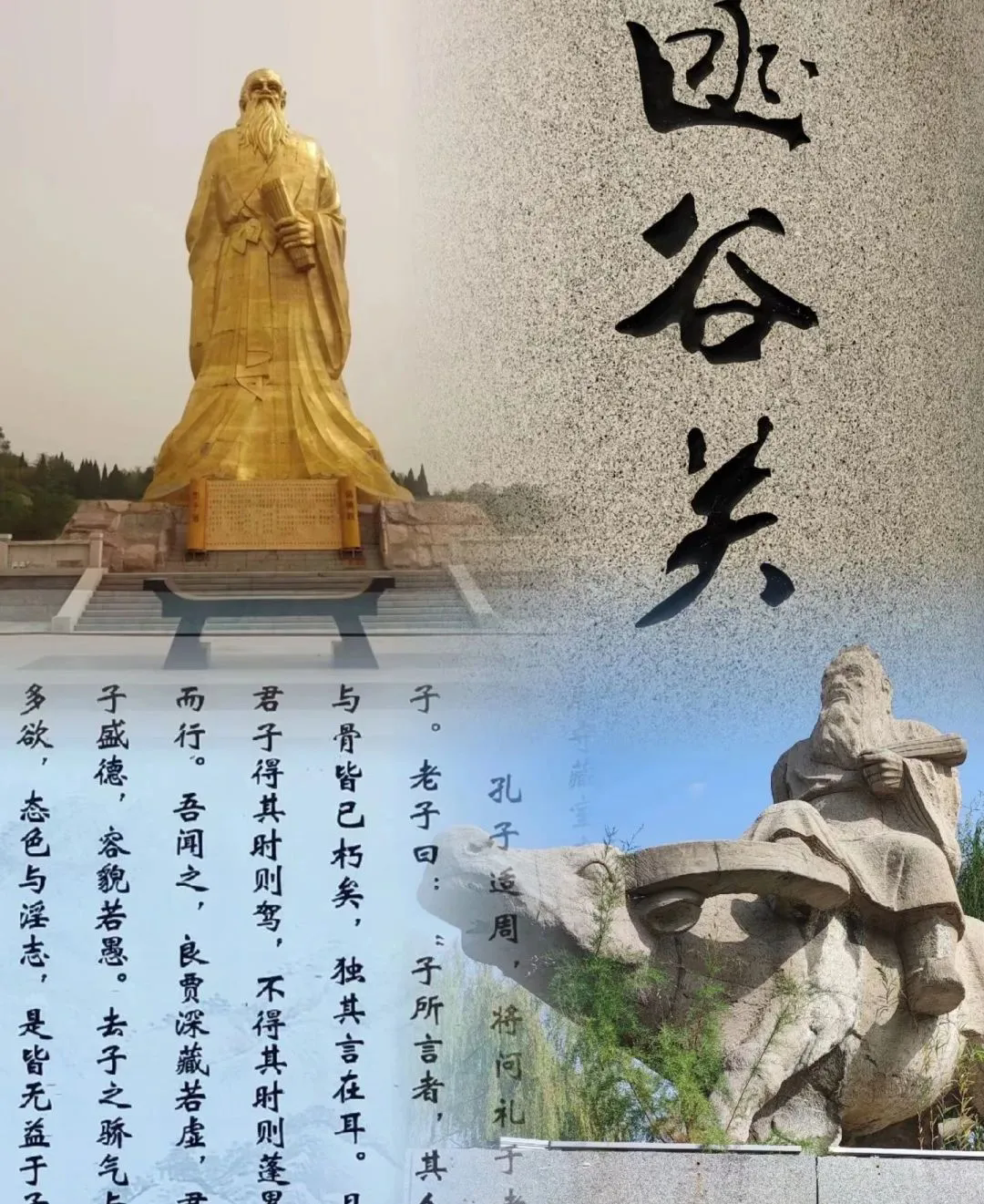

函谷关的传奇不仅铭刻在刀光剑影中,更流转于文化血脉里。周室衰微之际,时任守藏史的老子(负责守护国家藏书室的官员)见礼崩乐坏,决定隐居避世。传说当这位智者骑青牛西出中原,行至函谷关时,关令尹喜恳请其留下一些教诲,老子便将其毕生哲思凝练成万经之王《道德经》,然后离去。因此函谷关也被尊为道家的灵谷圣地。

东汉时期,黄河水改道,稠桑塬北侧的水位不断下降,天险变平地,裸露的河滩成为进入关中的新路线,函谷关的战略作用因而大幅下降。所以在东汉末年,曹操在黄河的转弯处修建了潼关,代替了秦函谷关,成为新的战略关隘。

武关

武关,是关中东南方向的守护屏障,位于今陕西商洛丹凤县,在丹江的支流武关河上。

地理环境

《水经注·丹水篇》记载:“丹水自商县东南流注,历少习,出武关。”武关地处秦岭东段,北依高峻的少习山,南濒险要的武关河,“山环水绕、险阻天成”,与函谷关南北相望,将中原与南方隔离开来。

武关之所以一夫当关、万夫莫开,既因为山势,更因为河流。武关河发源于秦岭的支脉蟒岭,从北往南注入丹江,长约116.7公里。 武关河自上游蜿蜒而下,受古城高台所阻折向南流,绕笔架山东折,遇金银潭北返,最终形成三面环抱之势——东、西、南三向皆有河道拱卫,天然造就武关古城的护城水系。

军事价值

武关的历史可追溯至春秋时期。晋文公时期,晋国疆域拓展至陕西商洛地区,为防御楚国,在少习山建造关隘,时称"少习关"。战国时期,经历商鞅变法的秦国国力日盛,东扩占据商洛地区,形成了秦、楚两国接壤的局势,将商於之地封予卫鞅,掌控了武关天险。并改其名为"武关",寓含以武力讨伐东方诸国之意。自此,武关成为秦国往东发展的关键跳板,进可攻楚,退可自守,地缘优势极为明显。

秦昭襄王八年(公元前299年),楚怀王在武关被扣留,秦“发兵出武关击楚,斩首五万,取十六城”。

秦昭襄王十五年(公元前292年),秦乘伊阙之战之余威,出兵武关,“又取楚之宛、叶”,完全对楚国形成战略优势。楚国至此一蹶不振。苏秦曾指出,“秦起两军,一军出武关,一军下黔中,则鄢郢动矣”,可见武关在战国时期的军事战略价值。

秦始皇最后一次东巡,离咸阳,出武关,再浮江而下,临浙江的吴越之地,在会稽山祭祀大禹,完成整个东巡路程;此后不管是刘邦入武关定关中,还是东晋的桓温伐前秦、刘裕伐后秦,亦或是黄巢转战中原、元末红巾军攻陕西...皆是途经武关道。

文化价值

商於古道,春秋战国时称为“武关道”,唐时被称为“商山路”。文人墨客在商山路上留下的诗歌,主要集中在武关:

#《入武关诗》

武关设地险,游客好邅回。

将军天上落,童子弃繻来。

挥汗成云雨,车马扬尘埃。

鸡鸣不可信,未晓莫先开。

#《西归绝句十二首》

五年江上损容颜,

今日春风到武关。

两纸京书临水读,

小桃花树满商山。

在隋唐时期,武关道还是长安通往荆汉、江淮间的重要通道,诸多文士、官吏经由此道游学取仕或赴任,故有人称武关道为“名利路”。”白居易就曾在此条道上往返多次,《登商山最高顶》诗曰:“高高此山顶,四望惟烟云,下有一条路,通达楚与秦。乘者及负者,来去何云云。我亦斯人徒,未能出嚣尘。七年三往复,何得笑他人。“

千年岁月流转,函谷关崖间依稀还能听见老子出关的牛铃回响,武关河碧水仍倒映着武关驿道的车辙。这些关隘背靠大山,前临江河,共同织就了护卫关中的天险防线。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国