欧亚大陆早期东西交流及其对人地关系演变的影响是多学科关注的前沿科学问题,东欧平原西南部是早期东西交流的关键枢纽。

浙江大学艺术与考古学院安婷长聘副教授、中国社会科学院考古研究所温成浩副研究员等,选取位于东欧平原西南部罗马尼亚的两个遗址开展系统植物浮选与年代测定工作,研究发现自青铜时代晚期以来,该地区黍作物的利用延续了两千余年,且存在明显的历时性波动,相对集中于青铜时代末至铁器时代初(1200~800BC)和罗马帝国晚期(AD250~400); 气候变化是背后重要驱动因素之一,黍有可能是作为应对干冷气候的优势作物而被种植利用。相关成果发表于《中国科学:地球科学》中英文版2025年第2期。

欧亚大陆东西交流的历史及其影响是地理学、考古学、历史学和遗传学等多学科关注的重大科学问题。东欧平原西南部是丝绸之路和欧亚草原的重要通道之一,也是欧洲连接中亚、西亚等地区的主要通道。驯化于中国的作物黍约3600年前传入该地区,显著早于欧洲其他地区。受限于系统植物考古研究的不足,该地区黍作物利用的演替过程及其影响因素尚不清楚。若要厘清东欧平原西南部黍粟传播与利用的时空过程,分析其在作物种植结构中比重的历时性变化,亟待开展系统植物考古研究和碳十四年代测定。

浙江大学艺术与考古学院安婷长聘副教授和研究生朱萝雅、田洁联合中国社会科学院考古研究所温成浩副研究员、郑州市文物考古研究院杨猛助理馆员和郝红星研究员以及雅西考古所Magda LAZAROVICI和Gheorghe LAZAROVICI研究员,对东欧平原西南部罗马尼亚境内的2个遗址,包括巴亚-因穆基(Baia-În Muchie,铜石并用时代-铁器时代)和多布若瓦茨(Dobrovăț,铜石并用时代及铁器时代)遗址,进行系统的土壤样品采集、浮选以及大植物遗存鉴定,对出土黍遗存的粒型特征进行了统计分析,并且对黍、小麦等炭化植物种子进行碳十四年代测定,结合已发表的欧洲地区炭化黍遗存的年代数据,对黍经西亚传入欧洲的路线进行了讨论,并且初步探讨了东欧平原西南部黍作物利用的历时性变化。

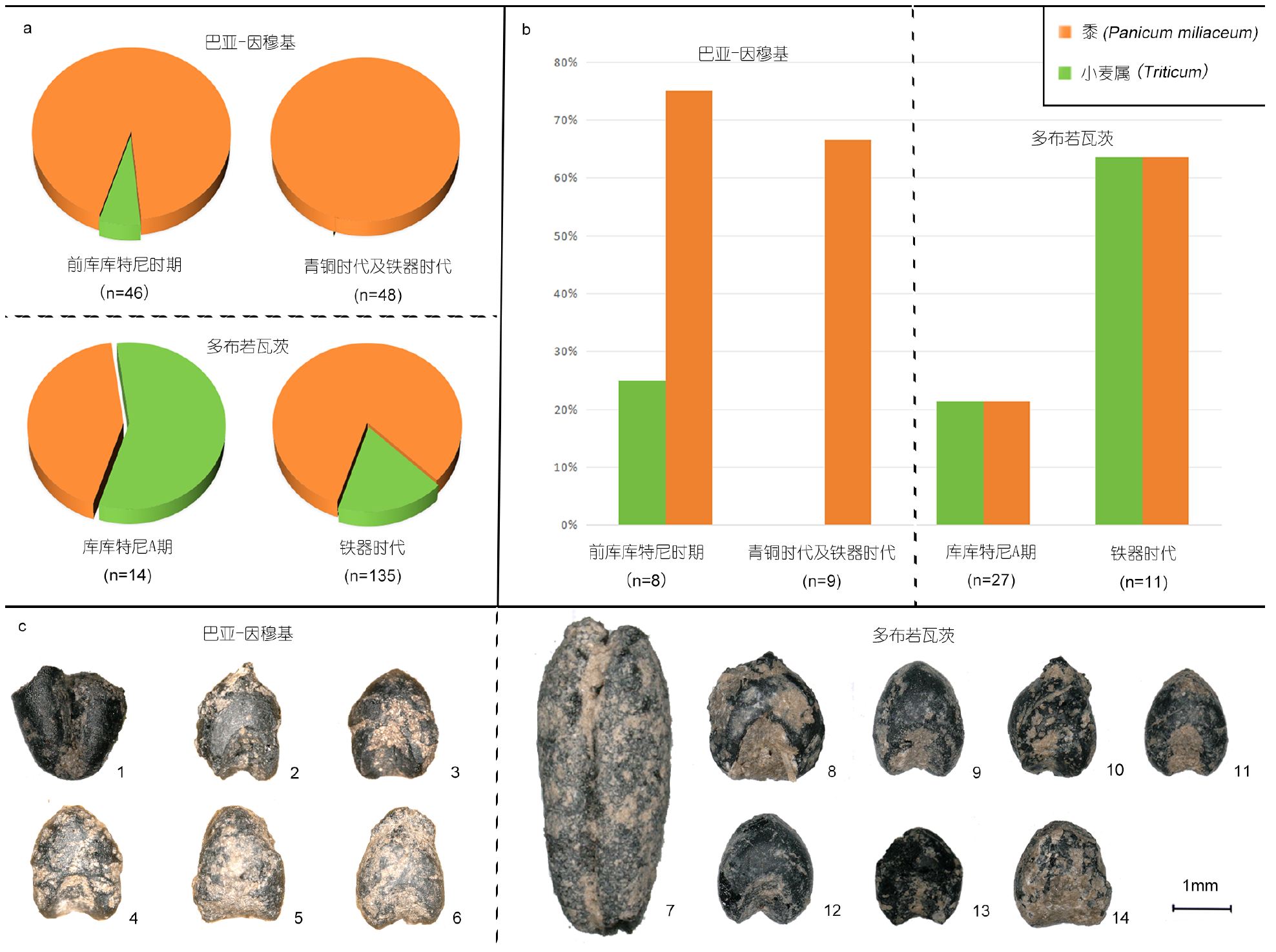

巴亚-因穆基遗址出土炭化黍(Panicum miliaceum)97粒,炭化小麦(Triticum sp.)2粒,占全部出土植物遗存的73%;多布若瓦茨遗址中农作物有黍(P. miliaceum)和小麦属(Triticum sp.),合计149粒,占全部出土植物遗存的50.00%。从巴亚-因穆基遗址和多布若瓦茨遗址的浮选结果来看,无论是绝对数量还是出土概率,自东亚传播至欧洲的黍与作为欧洲传统农作物的小麦相比均不占下风(图1)。该研究共获得14个炭化黍年代数据和2个炭化小麦年代数据,基于IntCal20校正曲线,用OxCal v.4.4.4软件对碳十四年代进行了校正,结果显示,炭化黍最早年代为1442~1285cal BC,最晚则延续到cal AD890~1020,两粒炭化小麦分别为4336~4226 cal BC和4333~4224cal BC。

图1 巴亚-因穆基遗址和多布若瓦茨遗址农作物(a) 绝对数量统计图;(b) 出土概率统计图;(c) 巴亚-因穆基遗址(左边)和多布若瓦茨遗址出土的部分炭化小麦和炭化黍图. 其中1和7为小麦, 2~6和8~14为黍, n表示粒数

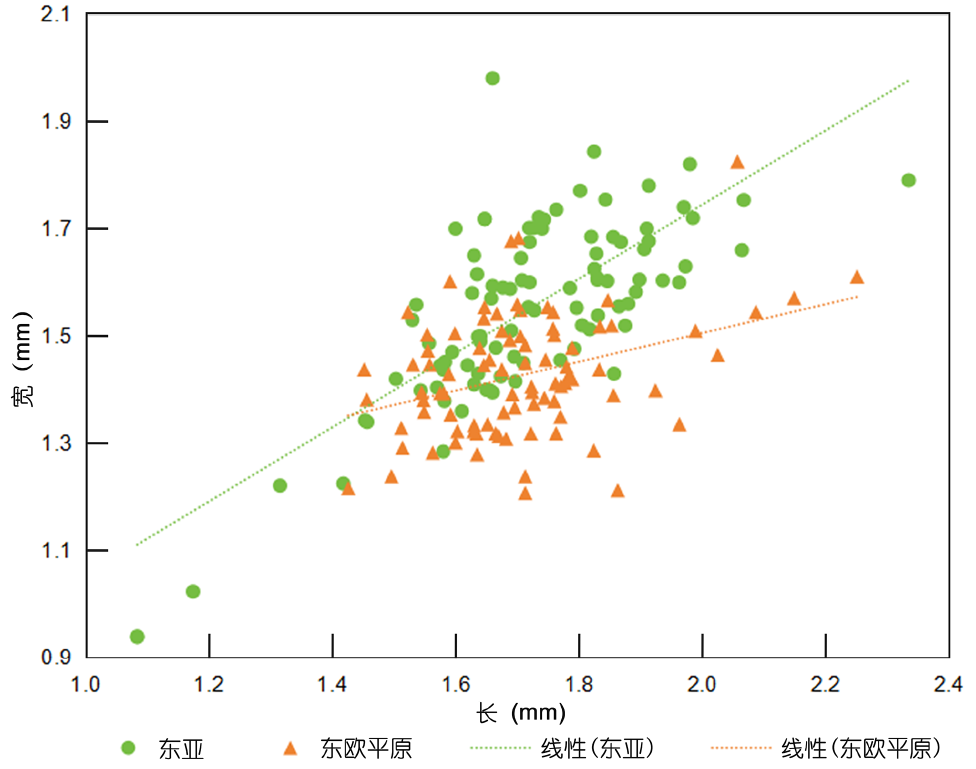

罗马尼亚巴亚-因穆基遗址和多布若瓦茨遗址作为少数有中国学者参与发掘的东南欧遗址,对于探讨东西方之间农作物交流和饮食传统有重要的研究价值。由于欧洲地区缺少具有量化统计意义的数据,在以往研究中尚缺少对东、西方黍遗存粒型特征的系统讨论。罗马尼亚多布若瓦茨遗址和巴亚-因穆基遗址出土的200余粒黍遗存为探究该问题提供了重要参考。结果显示,研究区所出土的200余粒黍遗存与东亚地区已发表数据在尺寸上未见显著差异,但粒型更为瘦长(图2)。

图2 东亚地区和东欧平原西南部出土黍遗存尺寸比较东亚地区数据来源于Sun等(2024)

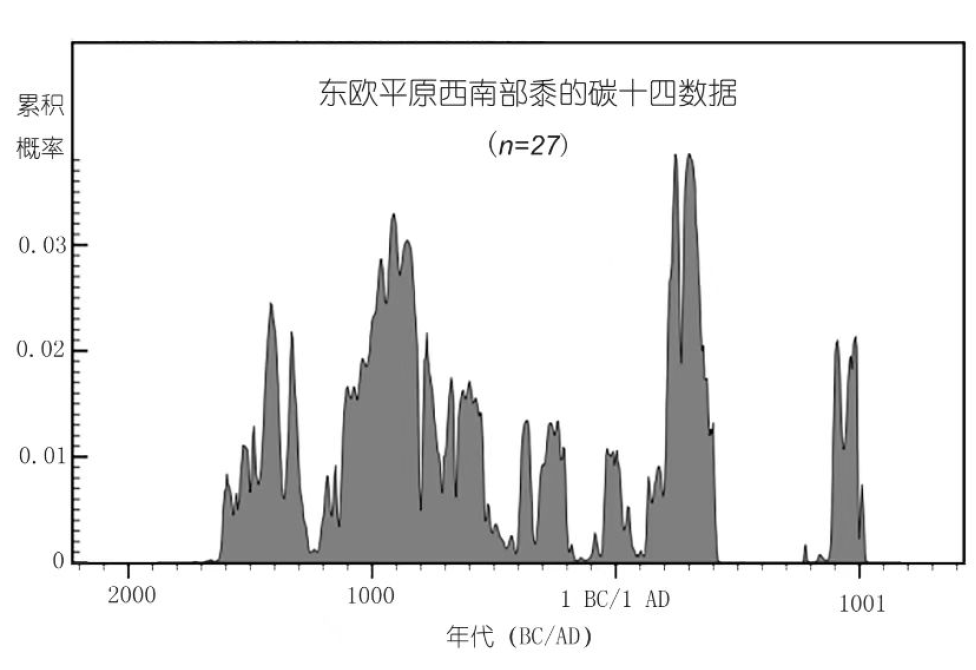

东欧平原西南部黍遗存出现年代相较欧洲其他地区明显偏早,跨高加索的黑海北部路线可能是黍经西亚进入欧洲的重要通道。自青铜时代晚期以来,该地区黍作物的利用延续了两千余年乃至更久,且存在明显的历时性波动,相对集中于青铜时代末至铁器时代初(1200~800BC)和罗马帝国晚期(AD250~400)(图3);气候变化是背后重要驱动因素之一,黍可能是当时应对干冷气候的优势作物。

图3 东欧平原西南部已有黍遗存碳十四数据的概率累积曲线

研究成果为探究黍传入东欧平原西南部的年代以及在该地区的利用变化提供了重要的基础数据,有助于深化对黍粟西传时空过程及其影响因素的研究,对于推动史前东西交流的关键节点和相关人地关系的研究具有重要学术价值。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国