先天性耳聋是最常见的感官系统出生缺陷,与遗传、环境等因素有关。在世界范围内,先天性耳聋发病率为2‰~3‰,我国每年新增6万~8万耳聋新生儿。

遗传因素是导致先天性耳聋的最主要原因(占比达50%~60%),所以,遗传性耳聋的预防是聋病防控的主要突破口。遗传性耳聋相关基因众多,这些耳聋基因的遗传方式涉及常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传、线粒体遗传和伴性遗传。研究表明,中国人群携带的耳聋基因变异中约70%来自GJB2、SLC26A4、线粒体DNA12SrRNA及GJB3等4个热点基因。了解中国人群中这些明确致病的高频基因对耳聋防控宣教具有重要意义。

1. 第一大致聋基因:GJB2基因。

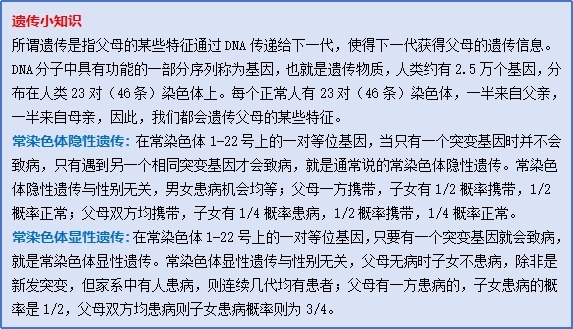

它的遗传方式是常染色体隐性遗传(遗传小知识见图1),在耳聋人群中突变率约21%,正常人群中突变率2%~3%。GJB2基因是我国最常见的先天性耳聋致病基因,也是导致遗传性耳聋的首要致聋基因。GJB2基因突变造成的听力损失程度多为重度或极重度,大多数耳聋患者出生即被发现,表现为语前聋。常染色体隐性遗传规律提示我们,如果夫妻双方均携带同型GJB2突变基因,则耳聋患儿的出生几率为25%。因此对于对有婚配要求的听力正常的个体及有耳聋家族史个体,在婚前、孕前或孕早期进行耳聋基因的筛查,并进行遗传咨询;GJB2基因突变的新生儿听力筛查多不通过,及早发现,可以及时植入人工耳蜗,尽可能地保障孩子的生活质量。

图1 遗传小知识

2. 第二大致聋基因:SLC26A4(PDS)。

“一巴掌致聋”“一跤摔聋”都与SLC26A4突变有关,即出生的时候听力是正常的,后因头部外伤、呼吸道感染等外部因素引发听力下降,逐步发展为耳聋。它的遗传方式是也常染色体隐性遗传,在耳聋人群中占14%,正常人群中的携带率为1%。是导致大前庭导水管综合征的主要致病基因。对于SLC26A4基因突变的耳聋患者,在出生的时候,多数是听力正常的。及早地查出SLC26A4基因突变,可以提前进行预防,避免各种诱因导致听力下降。大前庭水管综合征患者应严格防止头部外伤,禁止参加剧烈体育运动,尽量防止感冒,不要用力鼻或咳嗽;勿用耳毒性药物,远离噪声,如果在原有基础上听力再次发生下降,应及时到医院就诊,按突发性耳聋治疗,应用血管扩张剂、神经营养剂,必要时使用类固醇激素。

3. 药物性耳聋致病基因:线粒体DNA(12SrRNA突变)。

也称“一针致聋”基因,它的遗传方式是线粒体遗传(母系遗传)与上述的遗传方式不同,即母亲将其线粒体DNA(mtDNA)传递给她的所有子女,但只有女儿能够将其mtDNA继续传递给下一代。这种独特的遗传方式使得线粒体相关的性状和疾病在家族中的遗传具有明显的母系特征。约4.4%的耳聋患者携带线粒体12S rRNA基因突变,正常人群中的携带率为0.3%。该基因突变人群对以氨基糖苷类为主的药物(例如庆大霉素、卡那霉素、链霉素、妥布霉素等)十分敏感(氨基苷类抗生素占药物性耳聋的97%,此类抗生素是目前我国药物性致聋的主要原因),服用了这类药物可能会导致“一针致聋”,临床特征主要表现为双耳对称性高频听力损害。氨基糖苷类抗生素所致的听力损害一旦发生,不可恢复。

4. 迟发性耳聋基因:GJB3基因

GJB3基因突变可引起常染色体显性或隐性遗传性非综合征性耳聋,被认为与高频听力下降有关。正常人GJB3基因突变携带率为0.4%,听障者携带率为2.1%。GJB3基因突变可导致进行性或迟发型中度至极重度耳聋。临床表现为高频听力受损的进行性语后聋,起初表现为高频听力损失,逐渐累及全频,发病年龄多在10~20岁。对于GJB3基因突变的患者,可以提醒其及时进行听力监测,当听力下降时需要及时就医治疗。

遗传性耳聋虽然不危及生命,但影响交流和认知,导致患者生命质量降低,家庭和社会负担加重。加强出生缺陷综合防治,扩大新生儿疾病筛查,构建覆盖城乡居民,涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治体系是《“健康中国 2030”规划纲要》的重要工作之一。世界卫生组织也提出了出生缺陷“三级预防”策略:遗传性耳聋一级预防主要通过整体人群进行婚育前耳聋基因普遍筛查,特别是高危人群,例如夫妻一方或双方是耳聋患者,或者家族中有耳聋患者,或生育过聋儿的夫妇;遗传性耳聋二级预防是指通过产前耳聋基因筛查和诊断判断胎儿是否存在致聋基因以及胎儿耳聋的风险,便于家庭早决策;遗传性耳聋三级预防主要是指对新生儿开展耳聋基因筛查,来了解新生儿致病基因携带情况及听力状况,便于对耳聋患儿的早发现,早诊断,早治疗。

现阶段耳聋的治疗康复手段主要包括助听器佩戴、人工听觉植入手术(例如人工听骨、人工耳蜗、听觉脑干植入)以及针对DFNB9型耳聋(OTOF基因变异致聋)的基因治疗等。虽然通过人工耳蜗植入、听觉脑干植入和基因治疗等方法可使部分耳聋患者获得有效的听力改善,但治疗成本较高。因此,针对重度遗传性耳聋的预防仍是诸多家庭的首要需求,具有重要社会意义。

参考文献

[1]遗传性耳聋基因筛查规范[J].中华医学杂志,2021,101(02):97-102.

[2]World Report On Hearing.(2021).World Health Organization.

[3]遗传性耳聋孕前及产前预防临床实践专家共识[J].中华医学杂志,2025,105(6):428-439.

作者:操龙斌 南方医科大学第七附属医院医学检验科

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国