1948年4月1日,伽莫夫提出宇宙大爆炸学说

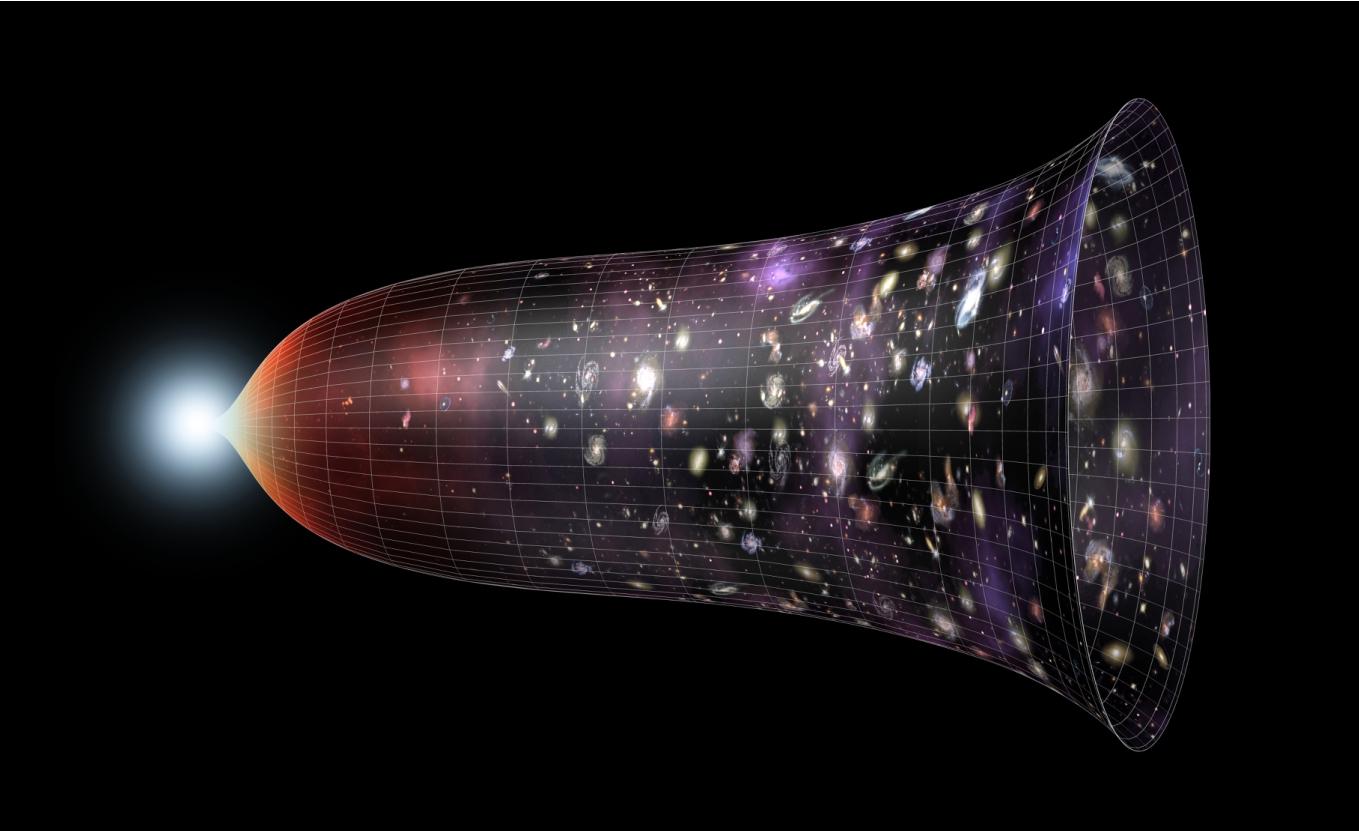

1948年4月1日,国际权威物理学学术期刊《物理评论》刊登了俄裔美籍物理学家伽莫夫的论文《化学元素的起源》。伽莫夫在该文中首次系统阐述了宇宙大爆炸理论。该理论认为,宇宙起源于一个极端高温、高密度的“原始火球”,并经历了一个由致密渐变为稀疏、由炽热冷却至寒冷的过程。这一过程伴随着宇宙的持续膨胀,初期尤为剧烈,犹如一场空前绝后的爆炸,因此得名“大爆炸宇宙模型”。

宇宙大爆炸理论的成型,离不开三位科学家的杰出贡献:勒梅特、哈勃与伽莫夫。1924年,哈勃确认了河外星系的存在,并进一步提出哈勃定律;1932年,勒梅特提出了“原始原子”爆炸起源的假说;直至1948年,伽莫夫正式将这一系列理论整合为大爆炸理论。

星系的“红移”现象

1948年4月1日,美国《物理评论》刊登了伽莫夫的文章《化学元素的起源》,其中首次阐述了宇宙大爆炸理论。该理论指出,当前宇宙的起源可追溯至一次巨大的爆炸事件。

追溯至1910年,美国天文学家斯莱弗在洛威尔天文台进行星系观测时,意外观测到某星系中某元素光谱线的频率低于地球上相同元素的光谱线频率,此现象被称为“红移”。进一步观测后,他发现多个星系均存在红移现象,这源于多普勒效应,表明这些星系正以极高速度远离地球。斯莱弗随后测定了四十余个星系的视向速度,结果显示,这一速度远超喷气式飞机。

1929年,美国天文学家哈勃发现,星系的红移程度与其距离地球的远近成正比:星系越远,其退行速度越快,这表明宇宙正处于膨胀状态。

宇宙的开始是个“原始火球”

根据宇宙膨胀的现象推断,若我们追溯至更早的时间点,宇宙的体积必然小于现今。回溯至宇宙起源的某一时刻,它应是一个极小且极为致密的物质集合体。

1932年,比利时科学家勒梅特依据宇宙膨胀理论,构想了一种宇宙演化模型:宇宙的所有物质最初集中于一个被称为“原始原子”或“宇宙蛋”的实体中。宇宙蛋的爆炸导致物质四散,最终形成了现今的宇宙结构,其中碎片演化成了各个星系。这些星系因数十亿年前那场威力巨大的爆炸而持续扩散。此观点被称为宇宙大爆炸理论的“原子模型”。

1948年,物理学家伽莫夫结合核物理知识与宇宙膨胀理论,提出了宇宙大爆炸的“原始火球模型”。该模型指出,宇宙初始状态为一个高温、高密度的“原始火球”,内部充斥着基本粒子。当这些粒子发生核聚变反应时,引发了爆炸性膨胀,过程中产生的各种元素散布开来,形成了今天宇宙中的各类物质。

大爆炸理论重获得新生

伽莫夫所倡导的大爆炸理论,在其初现之时,因缺乏直接的天文观测数据作为支撑,逐渐淡出了公众的视野。然而,1965年,一个意外的科学突破让这一理论重获新生。

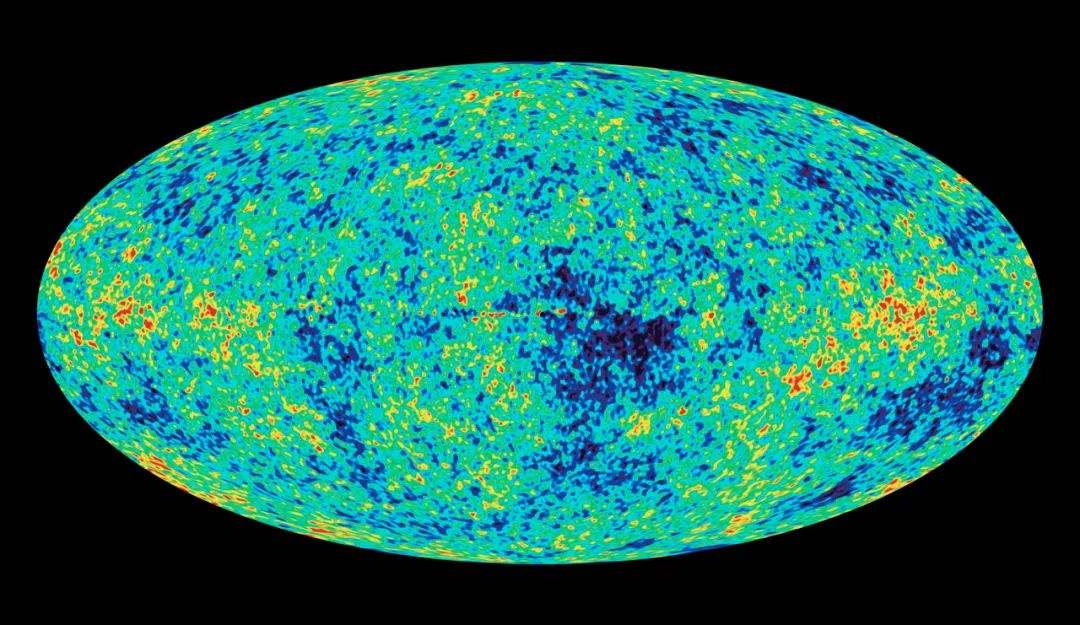

1964年5月,美国贝尔实验室的两位杰出科学家——彭齐亚斯与威尔逊,正利用一套先进的天线接收系统对天空中的噪音进行精密测量。在一次常规的观测中,他们意外捕捉到了一种异常的噪音辐射,其辐射温度稳定在约3.5K。在接下来的近一年时间里,无论他们如何调整和优化仪器,这种噪音始终如影随形,无法被消除。更令他们惊奇的是,这种噪音呈现出各向同性的特征,且与季节变化无关,显然并非源自任何已知的特定辐射源。

正当两位科学家陷入困惑之际,1965年初,他们偶然间接触到了普林斯顿大学物理学教授皮尔布斯的一项理论预言。皮尔布斯教授提出,大爆炸宇宙起源的过程中会留下射电噪声残余物。经过深入的探讨与分析,他们终于得出了惊人的结论:他们所观测到的,正是那神秘的宇宙微波背景辐射——3K宇宙背景辐射。

这一结论随后得到了物理学界的广泛认可与证实。彭齐亚斯与威尔逊也因此成就斐然,于1978年荣获诺贝尔物理学奖。更重要的是,宇宙微波背景辐射的发现为大爆炸理论提供了强有力的实证支持,使得这一理论得以重新焕发光彩,成为现代宇宙学的基石之一。

参考来源:现代物理知识微信公众号 、《中国科学报》

2025-04-01

2025-04-01

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国