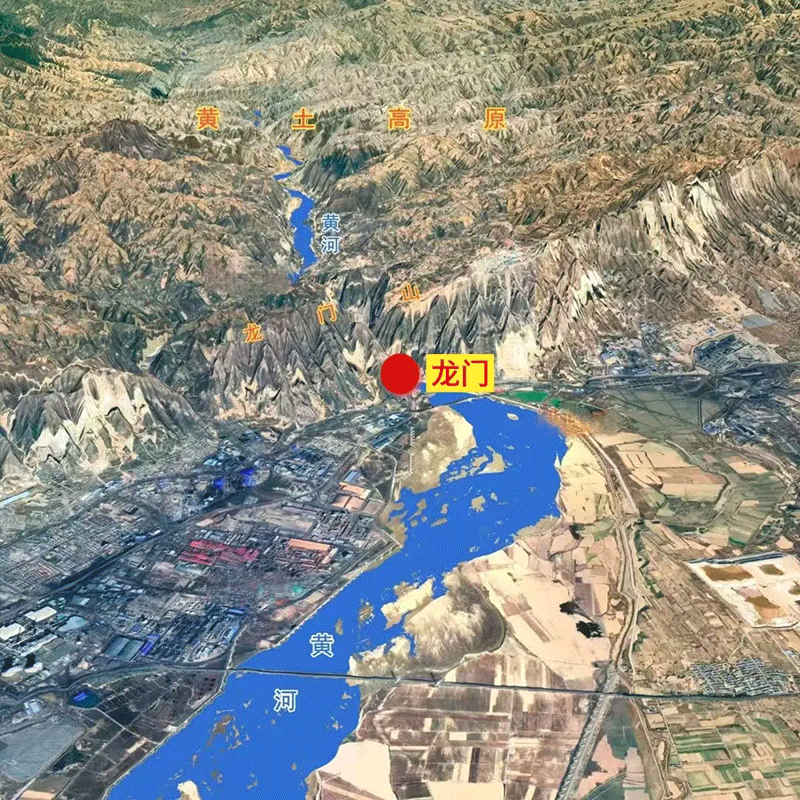

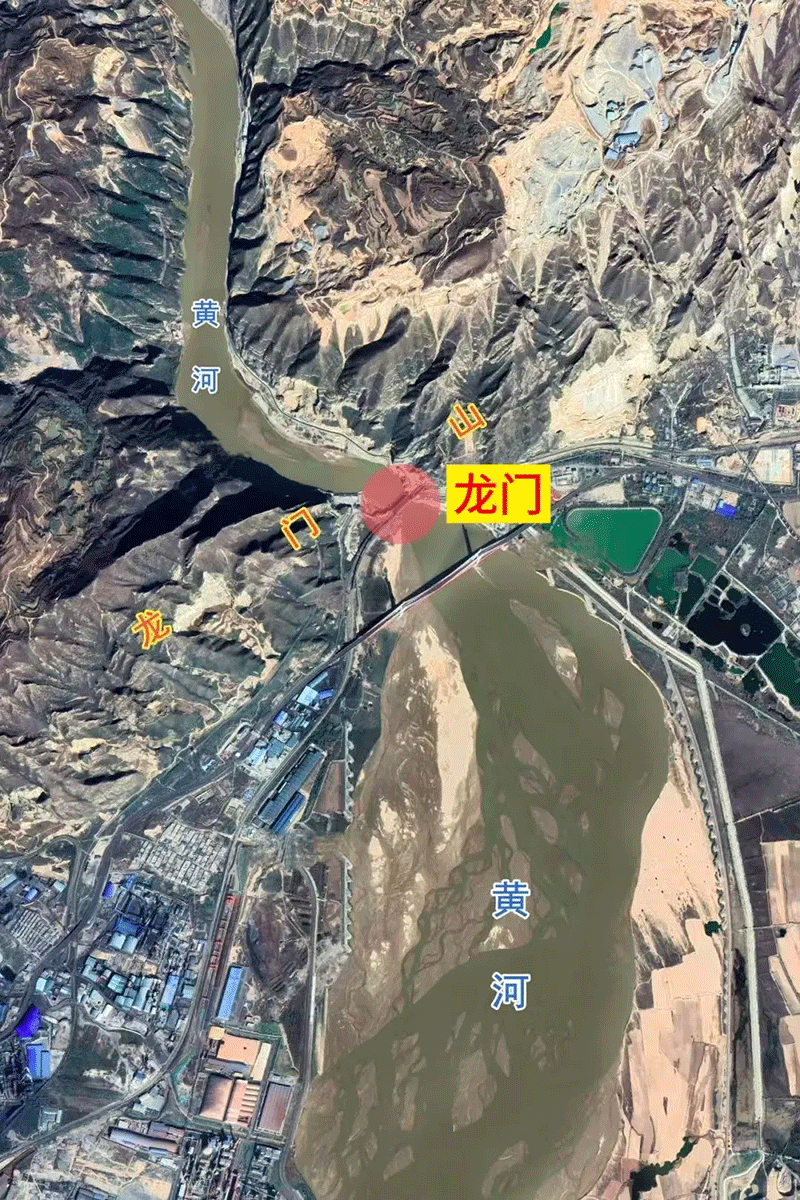

黄河的雄关要隘——龙门,坐落于陕西省韩城市与山西省河津市西北角交界处,正处于黄河秦晋峡谷的狭窄地带。

黄河自青藏高原倾泻而下,绕过曲折的“几”字形弯道,转向南流经黄土高原,在连绵起伏的群山峭壁中蜿蜒前行,过壶口瀑布后,连山忽断,势如斧劈,两座山峰对峙,仿佛一道天成的门户。据清乾隆年间的《韩城县志》记载:“两岸皆断山绝壁,相对如门,惟神龙可越,故曰龙门。”

河水奔腾破“门”而出,直下千里。黄河以龙门为界分为截然不同的两个河段。龙门之上的水道,穿梭于幽暗的峡谷之中,两旁是超过百米的陡峭悬崖,从高处俯视,河道细如丝线。而龙门以下,河床豁然开阔,河水流速逐渐降低。这里见证着黄河从黄土高原奔腾跳跃到关中平原腹地、从激流澎湃到平缓恬静的过渡。

01

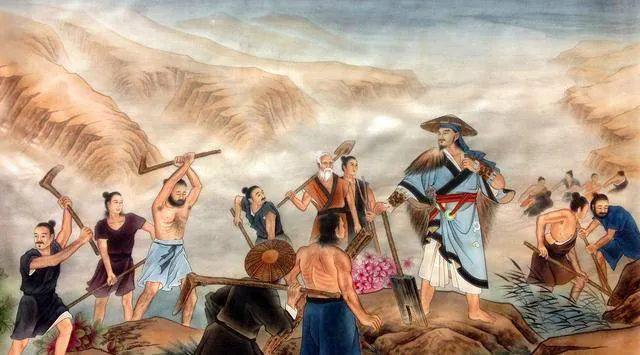

禹凿龙门

龙门又称“禹门”,传说为大禹凿山开河之处,《淮南子·人间训》中记载:“古者沟防不修,水为民害;禹凿龙门,辟伊阙,平治水土,使民得陆处。”

在北魏郦道元的《水经注》中,记载了龙门峡谷内“岩迹镌痕尚存”,这些被视为大禹治水时留下的凿山痕迹。位于龙门口以南的黄河河道中,存在一处自然堆积而成的砾石沙洲,相传这是大禹开辟山口后留下的碎石堆:“出龙门有洲若陵,陵咸砾石,人云治梁为门之屑也”。

龙门一带,这些被解读为大禹凿山开河痕迹的地质风貌,使得古代典籍中的文字得以具象化。

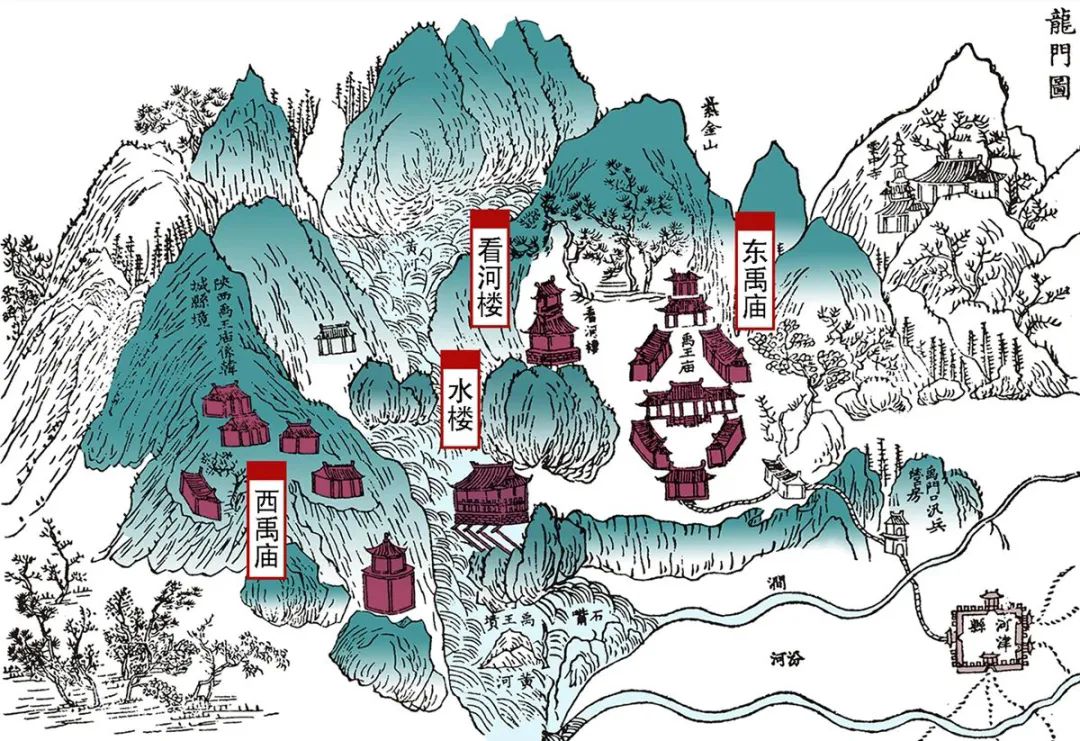

为缅怀大禹治水的丰功伟绩,汉代在此地兴建了大禹庙。元、明、清时期均对庙宇进行了不断的维护与扩建。最终,这里形成了以东西两座禹庙为主体,拥有超过三十处亭台楼阁的雄伟建筑群,它们矗立在古龙门山崖之上,造就了闻名遐迩的龙门胜景。

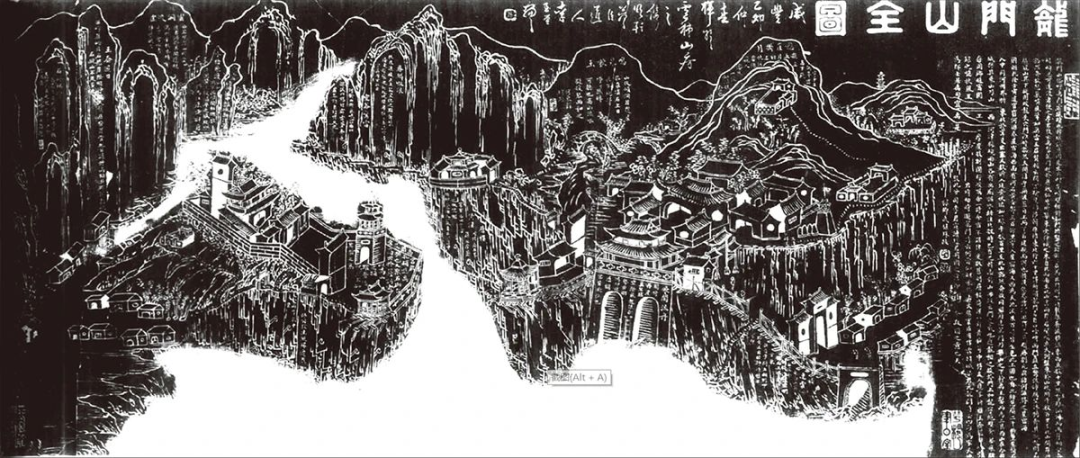

龙门图

[引自清雍正十二年(1734年)《山西通志》]

龙门山全图

[引自(清)龙门山全图碑刻拓印,原石现存韩城市文庙]

02

鱼跃龙门

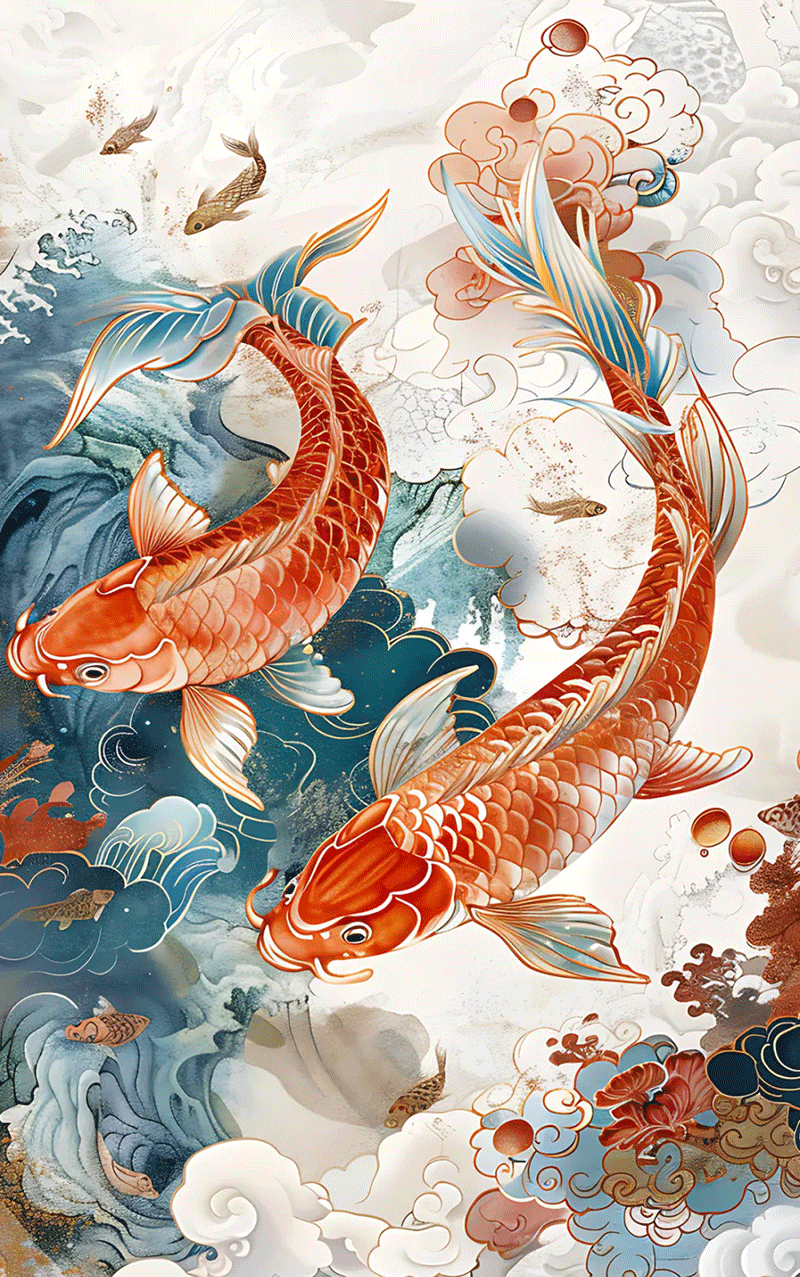

“禹凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不通车马。每逢春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得过者便化为龙”,这是鲤鱼跃龙门的传说。

每当阳春三月,冰雪消融之际,有黄鲤自百川清海游集龙门之下,竞相跳跃,一年之中,能跃上龙门者只有72尾。一登龙门,云雨随之,天火烧其尾。登不上者,点额曝腮。

“鲤鱼化龙”的传说与龙门所在之处黄河河道宽度的变化紧密相连。黄河出龙门后,河岸地势变得开阔平缓,河道的宽度迅速扩展,使得水流的速度由迅猛转为缓慢。因此,逆流而上的鱼群拥塞于此,不得不摆尾力游,形成了争相跳跃的壮观场面。

后世以“鱼跃龙门”喻科举得仕,失利者则“曝鳃龙门”,因此,龙门的象征意义得以升华,成为历代学子追求学问和功名的精神象征,成为每一位炎黄子孙心中向往的成功之门。

03

烽烟龙门

龙门不仅自然景观壮丽,更是秦晋两地交通的关键枢纽,具有重要的战略价值。

在黄河的晋陕流域,两岸多为险峻的断崖和峭壁,而龙门的南侧河面则宽广平缓,适合船只往来,故设有龙门渡、少梁渡等多个渡口,这些渡口在古代战争中成为了各方势力争夺的焦点。据史料记载,龙门地区曾是众多重大历史事件的发生地。

春秋时期,秦、晋两国大战龙门山,晋君被俘,秦国奠定统一大业。

隋末李渊率兵穿越龙门西图关中,直至长安,建立了唐王朝。

宋靖康元年,宋金对峙时期,金将完颜娄室带兵自龙门履冰过河,遂破潼关。

明末李自成率军由龙门渡河破汾州,直取北京,推翻了明王朝。

1938年黄河龙门战役。

对于中华民族来说,龙门早已超越单纯的地理概念,升华为民族精神的永恒丰碑。千年流转间,“禹凿龙门”和"鱼跃龙门"的古老传说被赋予新的时代意涵,始终鼓舞着中华儿女不断奋勇向前、追求卓越。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国