“无风不起浪”和“无风三尺浪”是日常生活中常用的俗语。看似矛盾的这两句话,其实都有其科学的道理。

由此我联想到了在我们的身体里,也有一片 “海洋”——循环系统中川流不息的血液之海,它也是“波涛汹涌”。

今天,就让我们开启一场奇特的 “海洋之旅”,去探寻脉搏波在动脉系统中的传播奥秘,看看它与大海中波浪的形成有着怎样异曲同工之妙。

一、“无风不起浪”和“无风三尺浪”的科学道理

1.“无风不起浪” 的科学道理

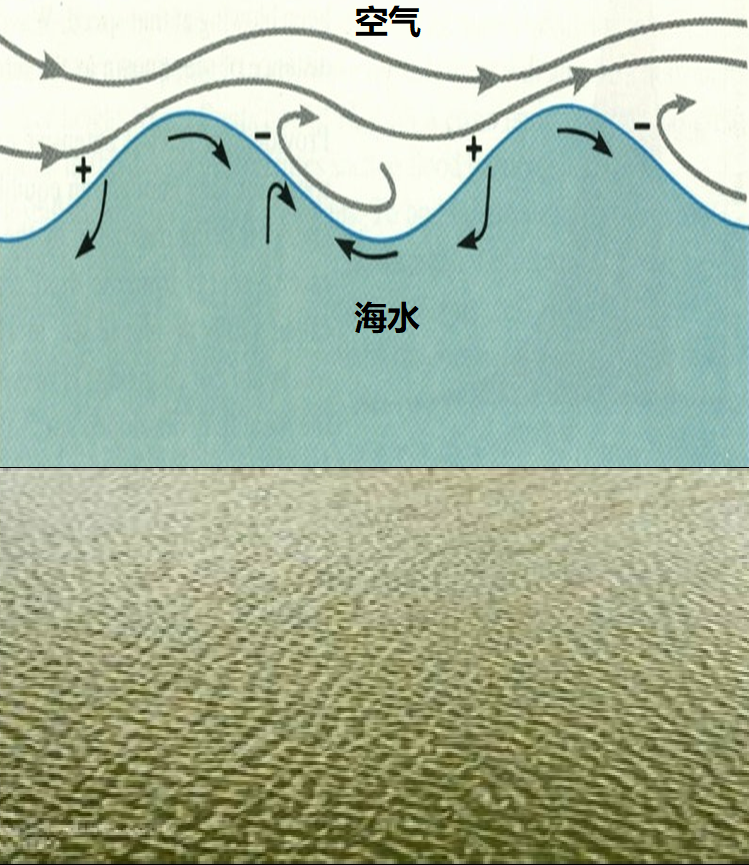

从能量传递的角度来看,海浪主要是由风提供能量而形成的。风在海面吹过时,会将能量传递给海水。当风吹过海面,风与海水表面产生摩擦力(即粘性剪切力),这个力就像一只大手掌一样“搓动”海水。而“流体不经搓”是流体的一个重要特征。风对海水施加这个“搓动”力,海水就会产生运动,海面会出现小的涟漪。如果风的能量较小,那么只能引起海水表面轻微的波动——正所谓相声《八扇屏》中所言“风吹水面层层浪”(图1)。随着风力的增强,风传递给海水的能量增多,海浪的高度和波长也会相应增大。

图1 风对水面的“搓动”,导致“风吹水面层层浪”

从波动理论的角度来看,风是海浪产生的外部驱动力。风在海面上产生的压力差是海浪形成的关键因素。当风吹过海面时,在海面的背风面会形成低压区,而迎风面相对为高压区。这种压力差使得海水从高压区向低压区流动,从而形成波浪(图2)。而且,风持续的时间和强度决定了海浪的持续时间和大小。如果风长时间稳定地吹过海面,海浪会不断积累能量,变得更加汹涌。

图2 压差驱动海水形成海浪

2.“无风三尺浪” 的科学道理

考虑海底地形和洋流因素。即使没有风,海底地形的变化也可能导致海浪的产生。比如在浅海区域,当海底地形有隆起或凹陷时,海水的流动会受到干扰。海底山脉会使海水向上涌起,形成海浪(图3)。就像河流中的礁石会使水流产生波浪一样,海底地形的不规则性可以使海水产生波动。洋流也会对海浪产生影响。不同温度、盐度的洋流相遇时,会产生密度差异,从而导致海水的流动和波动。例如,在冷暖洋流交汇的地方,海水的运动较为复杂,会形成较大的海浪。

图3海底山脉会使海水向上涌起,形成海浪

考虑远处风浪的传播因素。地球上海洋是一个相互连通的整体。在远处海域产生的海浪可以传播到没有风的海域。当海浪在广阔的海洋中传播时,它的能量会在一定程度上得到保持。例如,在太平洋的一些岛屿周围,即使当地没有风,但从远处风暴中心传播过来的海浪仍然可以到达这里,使岛屿周围的海面出现波浪。而且,海浪在传播过程中会发生折射、反射等现象,这些现象也会使海浪的形态和大小发生变化,导致在没有风的情况下依然有浪。

考虑潮汐、地震、海啸等天文地理因素。潮汐是由于地球、月球和太阳之间的引力相互作用引起的海水周期性涨落现象。在涨潮和落潮过程中,海水会发生大规模的水平运动,从而产生海浪。即使没有风的影响,当潮汐涨落时,海水会涌向海岸或者从海岸退回大海,这个过程中会形成波浪。例如,在钱塘江大潮时,巨大的潮水涌入狭窄的河道,由于河道变窄,潮水的能量集中,就会形成很高的浪头(图4)。这种浪的形成主要是潮汐力的作用,而不是风。另外,海底地震是导致海啸的主要原因之一。当地震发生在海底时,地壳的运动瞬间释放出巨大的能量,使海底的水体发生剧烈的扰动。这种扰动以海啸波的形式向外传播,海啸波在深海中速度极快,波长很长但波高相对较小。当海啸波靠近海岸时,由于海水深度变浅,波高会急剧增加,形成巨大的海浪。这种海浪的产生与风没有关系,完全是由海底地震引发的地壳运动导致的。例如,2011 年日本福岛地震引发的海啸,海浪高达数十米,给沿海地区造成了巨大的灾难。

图4 钱塘江大潮

此外,还有大气温度和压力变化以及船舶等大型物体的运动都会引起波浪。

二、人体内的“波涛汹涌”

血液循环系统之所以能把血液输送到全身,就是因为它有一个 “动力泵”,那就是我们的心脏;而错综复杂的血管网络就像是“河道”。在循环系统中也有一种“波涛汹涌”的现象,那就是脉搏波。

1.动脉里的“无风不起浪”

“无风不起浪”,这是海边常见的景象。海风掠过海面,就像一双无形的大手搓动着海水,泛起波澜。在人体中,心脏的运作就如同海风一样推动血液流动。心脏,这个不知疲倦的 “动力泵”,在收缩期时,心肌强力收缩,将血液迅猛地泵入动脉系统(图5)。这股力量就像是海风给予海水的初始动力,使得血液在动脉血管中开始了它的 “旅程”,从而产生了最初的脉搏波。有研究表明,心脏每次收缩射出的血量约为 60 - 80 毫升,这股力量足以让主动脉壁开始扩张,就像海风让海面泛起的涟漪,开启了脉搏波传播的第一步。

图5 心脏泵向血管系统射血

随着风力的增强,海浪会变得更加汹涌澎湃。同样,心脏收缩力量的变化也会影响脉搏波的强度。当我们运动时,心脏需要更努力地工作,收缩力增强,血压升高,脉搏波的强度也会相应增大。就好比狂风呼啸时,大海上的浪头会高高涌起。科学家通过对运动员在不同运动强度下的脉搏监测发现,剧烈运动时,脉搏波的振幅会比安静状态下增加 50% - 100%,可谓“波澜壮阔”。这充分显示了心脏作为脉搏波 “动力源” 的关键作用,就像风是海浪大小的决定因素之一。

2.动脉里的“无风三尺浪”

“无风三尺浪”,也是大海中常有一种奇特的现象。即使没有风,海面也可能波涛起伏。这其中,海底地形和洋流可是 “幕后功臣”。海底山脉、海沟以及冷暖洋流的交汇等,都会使海水产生波动。在我们的动脉系统里,远离心脏的血管壁就像是海底的地形,起着至关重要的作用。血管壁具有弹性,当脉搏波沿着动脉血管传播时,血管壁就像一个弹性十足的 “蹦床”。在脉搏波的压力下,血管壁会发生弹性变形,储存一部分能量。研究显示,动脉血管壁的弹性模量在 1 – 10 MPa之间,这种弹性能够让血管壁有效地储存和释放能量。当脉搏波的压力峰值过去后,在没有心脏泵这个“海风”的直接驱动下,血管壁弹性回缩,释放储存的能量,推动血液继续向前流动,维持脉搏波的传播。这就如同海底地形使海水积蓄能量,在没有风的时候依然能产生波浪一样神奇。

而且,血管的分支、弯曲和管径变化等情况,就像大海中的礁石、岛屿和海峡。当脉搏波遇到这些“障碍”时,会发生反射和干涉现象。血管壁的弹性在这些过程中更是大显身手,它会使反射波和原始脉搏波相互叠加,调整脉搏波的形态和强度。就像海浪在传播过程中遇到礁石反射,与原海浪相互干涉,形成复杂多变的海浪形态。医学研究人员利用血管造影和血流动力学模拟技术发现,在血管分支处脉搏波的反射系数可达到 0.3 - 0.6 之间,这表明反射现象对脉搏波的影响不可小觑。有兴趣的同学可以参看我的个人微信公众号“医用生物力学”的文章:脉搏波的波形为什么会“一波三折”?

在这场动脉的 “海洋之旅” 中,我们还发现了一些有趣的 “海洋生物” 现象。比如,在一些深海鱼类身上,有一种特殊的结构可以帮助它们适应深海的巨大水压。而在我们的动脉系统中,血管内皮细胞就像是这些 “海洋生物”,它们分泌的一些物质可以调节血管的张力和弹性,从而影响脉搏波的传播。研究发现,血管内皮细胞分泌的一氧化氮可以使血管平滑肌舒张,增加血管直径,降低脉搏波的传播阻力,就像某些海洋生物的特殊结构有助于它们在复杂的海洋环境中生存一样。

再看看大海中的潮汐现象,它是由地球、月球和太阳之间的引力相互作用引起的海水周期性涨落。这和我们身体里的血压调节有一定的相似之处。人体的血压也有着昼夜节律的变化,就像潮汐的涨落。夜晚睡眠时,血压会相对降低,而白天活动时,血压会升高。这种血压的节律变化也会对脉搏波产生影响。研究表明,夜间睡眠时脉搏波的频率会略有降低,而白天则相对较高,这与血压的昼夜节律变化相匹配。

还有,当大海中发生地震引发海啸时,海底地壳的运动瞬间释放出巨大能量,使海底的水体发生剧烈扰动,形成海啸波。在我们的身体里,如果血管壁发生病变,比如动脉粥样硬化、血管壁变得僵硬、动脉瘤破裂等,就像海底发生了 “地质灾害”。这时候,脉搏波的传播就会受到严重影响。原本平滑的血管壁变得崎岖不平,脉搏波在传播过程中会产生更多的反射和散射,导致血压异常升高,增加心血管疾病的风险。据统计,动脉粥样硬化患者发生心血管事件的风险比正常人高出 3 - 5 倍,这其中脉搏波传播异常是一个重要的因素。

三、小结

从宏观的身体循环系统到微观的血管壁细胞,从心脏的强力泵血到血管壁的弹性回缩,脉搏波在动脉系统中的传播就像大海中波浪的形成与传播一样,充满了奇妙的物理原理和复杂的生理机制。我们的身体就像一个精妙绝伦的 “海洋世界”,各个部分相互协作,维持着生命的正常运转。

了解这些奥秘,不仅能让我们对自身的生理机能有更深入的认识,也为医学研究和心血管疾病的防治提供了重要的依据。希望大家在这场动脉 “海洋之旅” 后,能更加珍惜自己身体这个神奇的 “海洋世界”,让生命的 “脉搏波” 永远健康而有力地跳动下去。

2024-12-10

2024-12-10

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国