简介

体系域是一系列同期沉积体系的集合体,是具有成因联系的、相的三维空间组合。准层序是一个以海泛面或与之对应的面为界、成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列,是测井层序地层分析的最小基本单元;厚度为几米到几十米。有成因关联的一套准层序构成准层序组,根据准层序的叠置样式,准层序组可划分为进积、加积、退积三种类型。

体系域是一系列同期沉积体系的集合体,是具有成因联系的、相的三维空间组合。准层序是一个以海泛面或与之对应的面为界、成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列,是测井层序地层分析的最小基本单元;厚度为几米到几十米。有成因关联的一套准层序构成准层序组,根据准层序的叠置样式,准层序组可划分为进积、加积、退积三种类型。

碳酸盐岩中的沉积层序由典型的浅水台地沉积物和较深水沉积物组成,为不整合围限的地层序列。单个层序一般由三个相关的相组成,称为“体系域”。这是海面上升、静止并最终下降的单一旋回的沉积。体系域是碳酸盐岩台地的基本构造组成。一个层序内的地层向上的顺序依次被称为低位、海侵和高位体系域。低位体系域或者由外来沉积物组成,也就是陆源碎屑物重新沉积到盆地中,或者(和)由原地的物质建造组成,一般为近海、浅海相覆盖的潮汐相。上覆的高位体系域的沉积物一般是单个层序的最厚部分,通常由从加积至进积的台地相和边缘台地的向海沉积的深水相组成。台地内部的高位体系域的沉积物由叠加的准层序构成。这种准层序是被不整合覆盖的向上变浅的沉积相,它反映了台地范围的短期地表裸露。1

类型在任何一个相对海面变化周期中(层序),都可发育三种主要的体系域类型。I型层序的内部结构依据沉积物展布范围是局限于陆棚坡折以下,还是陆棚坡折以上,可划分为如下三种体系域:高(水)位体系域(HST)、水(海)进体系域(TST)、低(水)位体系域(LST)。II型层序的内部结构依据沉积物展布范围及其在层序中的位置,II型层序的内部结构也可划分为如下三种体系域:高(水)位体系域(HST)、水(海)进体系域(TST)、陆棚边缘体系域(SMST)。

1.低(水)位体系域[LST]

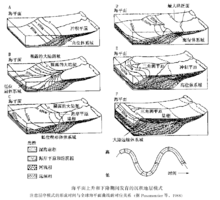

低水位体系域是在海平面缓慢下降,然后又开始缓慢上升阶段的沉积。在不同的盆地边缘发育不同的低水位体系域。在有不连续的陆架边缘的盆地中,低水位体系域由不同时的上下两部分组成:下部为低水位扇或盆底扇;上部为低水位楔。

(1)盆底扇:是在低的斜坡和盆底沉积的以海底扇为特征的低水位体系域的一部分。扇的形成与峡谷侵蚀到斜坡和河谷下切至大陆架有关。硅质碎屑沉积物通过河谷和峡谷穿过斜坡和大陆架形成盆底扇。尽管盆底扇的出现远离峡谷口,或者峡谷口不明显,但是盆底扇可能形成于峡谷口。盆底扇的底面(与低水位体系域的底面一致)是Ⅰ型层序界面,扇顶则是下超面(Van Wagoner等人,1987) 。

(2)斜坡扇:由浊积有堤水道和越岸沉积物组成的扇状体,盖在盆底扇上且被上覆的低水位楔下超(Van Wagoner等人,1987,1988,1991;Posamentier 和Vail,1988)。 1.3低水位楔:由一个或多个进积小层序组组成的沉积楔。向海方向被陆架坡折限制,上超在先前形成的层序斜坡上。因此,低水位体系域的准层序组有加积(盆底扇和斜坡扇)、进积等型式(低水位楔)。

2.陆棚边缘体系域[SMST]

是Ⅱ型层序的最下部的体系域,即Ⅱ型层序界面之上的第一个体系域,它由一个或多个微显进积至加积的小层序或小层序组组成。在沉积滨岸线坡折的向海一侧,该体系域下超在Ⅱ型层序界面之上。

特点:陆架边缘体系域沉积期间,随着海退的不断进展,陆架虽有暴露,但其大部分可暂时被半咸水淹没,因此陆架边缘体系域顶部附近可有广泛的煤系分布。 一般地,陆架(棚)边缘体系域内部沉积相的叠置特征是自下而上海相沉积逐渐增多,与上覆的海进体系域的分界面为海进面。

3.水(海)进体系域[TST]:海进体系域是I型和Ⅱ型层序的中部体系域,其下界面为海进面,下伏体系域为LST或SMST。海进体系域是海平面上升期间的沉积,因此它由一个至多个退积小层序组成。不同类型的层序中海进体系域发育程度不尽相同,比较而言Ⅱ型层序中的 TST更为发育。

特点

(1)在发育I型层序界面的情况下,海进早期阶段的沉积局限于深切谷内,而且, LST沉积之后海平面仍在陆架之下,广大的陆架地区没有海进沉积。只有在海平面开始迅速上升之后,陆架才逐渐覆水并最终被淹没,沉积中心也逐渐向陆迁移,此时才有较为广泛的海进沉积。

(2)在发育Ⅱ型层序界面的情况下,由于没有深切谷,而且陆架也未全部露出水面,因而海进一开始便有沉积的广阔空间,所以Ⅱ型层序中的海进体系域更为发育和广泛。

4.高(水)位体系域[HST]:高水位体系域是层序最上部的体系域,是海平面高位期的沉积。在海进体系域形成之后,海平面上升已非常缓慢,在其上升到最高水位这段时期内沉积的 HST,以加积小层序为特色,为早期HST;此后,海平面开始缓慢下降,此阶段形成的 HST则以进积小层序为主,为晚期HST。HST内的小层序在向陆方向可上超在层序界面上,在向盆地方向则下超在海进体系域或低位体系域之上。

必须注意的是,当谈到体系域时,低水位和高水位这些术语并不意味着暗示了全球海平面变化周期上的独特的时期或者位置。一个体系域开始的实际时间是海面升降、沉积物供应和构造运动间相互作用的函数。1

发育过程 各类体系域的存在及其发育程度受海平面升降影响甚大。同时,不同类型的盆地中三种体系域的沉积特征与发育情况也有所不同。低位体系域主要分布于盆地斜坡及其下部。当海平面下降速度超过盆地边缘构造沉降速度时,就会出现陆架暴露和河流下切作用,形成不整合面。河流携带的沉积物及陆架和陆坡上剥蚀下来的物质向着盆地方向搬运,以盆底扇、斜坡扇和低位(前积)楔状体的形式沉积在陆架边缘以下的部位,构成了低位体系域。

各类体系域的存在及其发育程度受海平面升降影响甚大。同时,不同类型的盆地中三种体系域的沉积特征与发育情况也有所不同。低位体系域主要分布于盆地斜坡及其下部。当海平面下降速度超过盆地边缘构造沉降速度时,就会出现陆架暴露和河流下切作用,形成不整合面。河流携带的沉积物及陆架和陆坡上剥蚀下来的物质向着盆地方向搬运,以盆底扇、斜坡扇和低位(前积)楔状体的形式沉积在陆架边缘以下的部位,构成了低位体系域。

其中,低位期的盆底扇是通过深切谷和斜坡峡谷以点物源的形式沉积下来的,表现出重力流沉积物特征,沉积物较粗;斜坡扇沿着陆架边缘呈裙边状分布,发育有堤岸活动水道和溢岸席状砂;前积楔状体由进积到加积准层序组组成,主要分布在陆棚坡折向海一侧,楔状体的近源部分有深切谷充填沉积物,远源部分由砂泥互层的楔状前积单元组成。

在此之后,海平面逐渐回升,陆架逐步被淹没,沉积中心向陆地方向转移,形成以退积为卞要特征的海侵体系域。海侵体系域由一系列较薄的、不断向陆地方向呈阶梯状后退的准层序组组成,卞要的沉积体系有陆棚三角洲、滨岸平原、富煤的海陆交互沉积以及湖与湖泊沉积等。当海侵达到高峰时,陆架中部、外部及陆坡区沉积物供给不足,形成缓慢沉积作用下以细粒物为特征的凝缩段(或密集段),它构成一个层序中卞要生油层段和盖层层段。

随着高位期海平面上升速度减缓,滨海和浅海相的沉积开始向海推进,形成以进积作用为主要特征的高位体系域。它以一个或多个加积至进积的准层序组组成,常以三角洲和河道砂体发育为特点。在高位体系域的末期,海平面再次下降,在其顶部形成另一个不整合面。

在高位体系域中,实际上包含着相对海平面缓慢上升至缓慢下降的沉积过程,前者以加积作用为主,后者以进积作用为主。Posamentier后期的研究强调了两者的区别,将相对海平面上升过程中形成的加积准层序组称为高位体系域,而将相对海平面下降过程中形成的进积准层序组称为海退体系域。1

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国