在对波粒二象性和基本粒子两个概念进行剖析的基础上,根据系统相对论一元二态物质观和cn粒子模型,提出了光子、电子(中微子)、质子(中子)、原子核、原子和分子等的组织结构和场结构的模型。

对粒子波动性质的考查现代物理学认为,粒子具有波粒二象性。然而,波和粒子的解释相互不协调,粒子将其能量集中于一个小的区域内,波的能量是均匀分布在整个波前上。对于波粒二象性的困境,自量子论诞生以来,许多物理学家和哲学家都顽强地拼搏过这个问题2,遗憾的是都无果而终。虽然波粒二象性已被科学界广泛接受,但这仅是一种限于当时科技和认识水平而被迫妥协的结果,许多人将它视为一个权宜之计,而不是一个终极的答案。

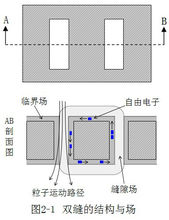

对单粒子双缝干涉实验的考查在物理学上,单粒子的双缝干涉实验被视为粒子具有波动性的最有力证据。在该实验中(以光子为例),入射光里只包含一个光子,在屏幕上光子将整体的为其上某个感光单元所接收。在底片上起初星星点点、继而干涉条纹渐露端倪、最终呈现出完整的干涉图样。如果交替地每次挡住其中一条缝,就可以肯定每个光子通过的是另一条缝,结果是双缝干涉条纹消失了,屏幕上显示单缝衍射图样。

物理学界对上述实验的通常推理是:干涉条纹是两束光相干叠加的结果,按经典粒子的概念,一个光子只通过双缝之一,另一个缝的存在与否,似乎对它的行踪没有影响。它打在屏幕上的概率怎么会受另一缝的制约?如果说下一个光子通过了另一条缝,前后两光子在时间上相隔甚远,干涉效应绝不可能在它们之间发生。所以,是一个光子自己和自己发生干涉,即一个光子同时通过了两条缝。3

**1.**单光子与光束在干涉机制上的矛盾

理性比较光束和单光子的双缝实验不难发现,一方面,前者要求光束必须为相干光3,否则不能干涉;而后者单光子之间不存在相干,也能出现干涉条纹。显然这两个实验本身就存在无法调和的矛盾。

另一方面,前者的解释是:通过双缝后的不同光子之间发生干涉;而后者的解释:是同一个光子同时通过双缝后与自身干涉。显然,对于同一套实验装置产生的干涉条纹,出现了两种完全不同的干涉机制。难道自然界为我们准备了多套干涉方式,以供我们根据需要来任意选择吗?

面对上述两种实验事实,我们已经陷入干涉机制的困境。

2. 单光子双缝干涉效应的系统相对论解释

在单光子双缝实验中,实验装置的两缝间隔为微米级,如图2-1所示。由于间隔的截面尺度极小,在间隔的临界场中作无规则运动的自由电子,具有围绕“间隔”做环绕运动的分量。这些自由电子相互诱导运动,最终它们都围绕 “间隔”作同向的环绕运动。这种规则的运动导致自由电子之间相互耦合,形成电子对或电子链。于是,在间隔周围形成了一个电流磁场4。

在这个电流磁场的诱导作用下,缝的另一侧上产生一个其表面原子核形成的协变磁场,这两个场统称缝隙场。单光子在通过任意一条缝时,在缝隙场的作用下发生偏向运动,即物理学上的衍射。

在间隔上做环绕运动的自由电子具有一个稳定转动周期T1,设T1=nτ0 ,其中n为整数,τ0为某个时间单位。一般,从光源发出的光子也具有固定的周期T2,可表示为:T2=mτ0 ,其中m为整数。那么,光源和双缝构成的系统也存在一个周期T,即:T=

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国