流动沸腾是指流体在流动过程中被加热,流体的流动可以是自然循环,也可以是靠泵驱动的强迫循环。

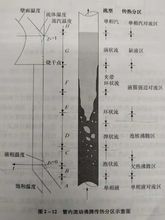

图表示的是一垂直放置的均匀加热通道,欠热液体从底部进入管内向上流动,图中示出了所遇到的流型和相应的传热分区,在图的左侧给出了壁面温度和流体温度沿高度的变化情况。

此时,在热流密度较低情况下,流道内会相继出现下列传热工况:

(1)单相液体强迫对流换热(A区):流体刚进入通道的时候,是单相对流区,此区内液体被加热温度升高,流体温度低于饱和温度,壁温也低于产生气泡所必需的温度。

(2)泡核沸腾。泡核沸腾又可分成两种情况。

a)欠热泡核沸腾(B区):此时液体的主流温度还没有达到饱和温度,但壁面已经超过饱和温度,在壁面上产生了气泡。气泡脱离壁面后进入主流区,与欠热水相遇后冷凝,所以气泡主要存在于壁面附近。

b)饱和泡核沸腾(C、D区):发生在液体主流温度已经达到饱和温度的情况下,主流中存在分立的气泡。其中C和D区的流型是不相同的,但它们的传热分区是相同的。

在泡核沸腾工况下,壁面上的气泡不断产生又不断脱离,对边界层产生很大的扰动,对传热有明显的改善作用。

(3)通过液膜的强迫对流蒸发(E、F区)。这时两相流中的含汽率已经相当大,两相流呈环状流动结构,即液体薄层沿壁面流动,形成一个环状液膜,中间是汽芯。热量传到液膜与汽芯的交界面,液体的蒸发将热量带走。

(4)缺液区的传热(G区)。液体呈滴状混在蒸汽中一起流动。由于此时液膜已经烧干,加热表面与蒸汽相接触,与液膜烧干前相比,传热系数大幅度降低,壁温突然升高。但因为液滴对传热有增强作用,所以传热系数仍然高于下一阶段单向蒸汽时的传热。液膜烧干时的工况,即强迫对流蒸发到缺液区传热的转折点,也是F区和G区的分界点,称为烧干点。一般把环状流动时的液膜中断或烧干称为沸腾临界(CHF),有时将这种沸腾临界称为烧干沸腾临界。从烧干点开始到全部变成单相汽的区段称为缺液区。在烧干点,壁面温度跳跃性地升高。

(5)单相蒸汽的对流换热(H区):该区的特征是,流体是单相过热蒸汽,传热系数降低,壁温将进一步升高。

与池式沸腾不同的是,这种流动沸腾工况的沸腾临界是液体被烧干,而不是生成的气泡来不及扩散到主流中去。在流动沸腾中,也有类似于池式沸腾那样的沸腾临界问题,当热流密度较高时,也会出现类似问题。当加热壁面的热流密度提高时,壁面生成的气泡数量增多,当热流增加到一定程度时,产生的气泡来不及向主流扩散,在离开壁之前就连成一片,形成一个汽膜,汽膜覆盖了传热表面,形成很大热阻,造成传热恶化,壁面温度急剧上升。传热表面被汽膜覆盖时的沸腾工况称为膜态沸腾,由泡核沸腾转变成膜态沸腾的现象称为偏离泡核沸腾点,也称为DNB沸腾临界。图2-13是两种沸腾临界示意图。1

与池式沸腾不同的是,这种流动沸腾工况的沸腾临界是液体被烧干,而不是生成的气泡来不及扩散到主流中去。在流动沸腾中,也有类似于池式沸腾那样的沸腾临界问题,当热流密度较高时,也会出现类似问题。当加热壁面的热流密度提高时,壁面生成的气泡数量增多,当热流增加到一定程度时,产生的气泡来不及向主流扩散,在离开壁之前就连成一片,形成一个汽膜,汽膜覆盖了传热表面,形成很大热阻,造成传热恶化,壁面温度急剧上升。传热表面被汽膜覆盖时的沸腾工况称为膜态沸腾,由泡核沸腾转变成膜态沸腾的现象称为偏离泡核沸腾点,也称为DNB沸腾临界。图2-13是两种沸腾临界示意图。1

本词条内容贡献者为:

宋培峰 - 高级工程师 - 环境保护部核与辐射安全中心

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国